Но усилий МВД, прокуратуры, судов явно недостаточно. Необходим комплекс мер, осуществляемых Минэкономики, Минфина, ЦБ, Правительства, Государственной думы. И в первую очередь нужна срочная минимизация наличного оборота денег в стране.

В 2000 г. Россия потеряла 66 млрд руб. от преступлений в сфере экономики. Сотрудниками налоговой полиции в 2000 г. выявлено около 34 тыс. экономических преступлений, что почти в 2 раза больше, чем в 1999 г. Было возбуждено более 32 тыс. уголовных дел, сумма причиненного ущерба по оконченным делам составила более 17,3 млрд руб. (в 1999 г. – 4,4), по ним возвращено в бюджет более 14 млрд руб.

В 2001 г. в России организованная преступность контролировала до 40 % частных и 60 % государственных предприятий, а также от 50 до 80 % банков. Эти цифры привел заместитель председателя Комитета Государственной думы по безопасности Александр Куликов. По словам депутата, коррупция наносит государству ущерб в размере 15 млрд долл. в год, а в сферу теневого бизнеса втянуто около 9 млн россиян.

Очередной "Путеводитель взяточника по России" составили в 2000 г. эксперты авторитетной международной организации "Тrаnsраrеnсу International", на этот раз при помощи фонда "Информатика для демократии". Результаты исследования "Лидеры и аутсайдеры российской коррупции в регионах" малоутешительны, но предсказуемы.

В процессе своего исследования эксперты опросили 5666 граждан и 1838 представителей малого и среднего бизнеса в 40 регионах на предмет, когда, кому и в каких размерах они давали взятки. На основе этого объем коррупционного рынка в 40 регионах эксперты оценили в 520,9 млрд руб. в год. От граждан чиновники получали 170,4 млрд руб. в год, а от предприятий малого и среднего бизнеса -350,47 млрд руб.

Выяснились и географические особенности национального мздоимства. Наиболее развит институт взяточничества в Московской, Нижегородской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Слабее поставлено дело в Карелии, Ярославской, Тюменской, Архангельской и Омской областях, отмечают "Ведомости". При этом авторы исследования обнаружили на юге России "пояс коррупционной пораженности, простирающийся от Ростовской области до Поволжья".

Сами чиновники объясняют региональные различия особенностями генотипа. "Поморы никогда в деревнях двери не закрывали – какая уж тут коррупция? – говорит вице-губернатор Архангельской области Виктор Митин. – У нас долгая зима, тяжелый климат, без поддержки и доверия в таких условиях не выживешь. Поэтому у нас особенный генотип".

Авторы исследования не исключают, что перечисленные условия оказывают влияние на коррупцию, но при этом убеждены, что и южных, и даже московских чиновников при желании можно исправить. Например, при помощи общественного давления на власть. Пока же остается надеяться только на то, что, увидев себя в зеркале исследования, верховные власти примут кардинальные законы о коррупции. Опросы предполагается проводить регулярно.

Но пока результаты неутешительны. Отметим, что данное исследование – второе по счету. Результаты первого были оглашены в мае 1999 г. И с тех пор в стране наметился "существенный рост" коррупции, отмечают в ИНДЕМЕ. Например, если раньше граждане оценивали риск вымогательства при встрече с инспектором ГАИ в 60 %, то сейчас этот показатель подскочил до 72 %; риск заплатить милиции увеличился с 30 до 40 %, суду – с 26 до 47 %, а попасть в коррупционную ситуацию в стенах вуза – с 36 до 52 %. При этом средний размер взятки преподавателю вуза вырос с 4300 до 10 000 руб. По данным прошлого исследования, работники ГАИ в масштабах страны зарабатывали на взятках 370 млн долл. в год, а сейчас – до 1 млрд долл.

По данным международной организации "Тrаnsраrеnсу International", Россия по борьбе с коррупцией стоит на 82-м месте в мире. Перед нами – Уганда, после нас – Нигерия и Украина. Прямо скажем, незавидное место.

Ежегодные потери от коррупции в России составляют, по оценкам специалистов, до 40 млрд долл. – около 60 % федерального бюджета. При этом, по результатам различных исследований, в 2001 г. Россия занимала по уровню коррупции 79-81-е место из 91, т. е. являлась одной из самых коррумпированных стран мира. Как же бороться с этим злом?

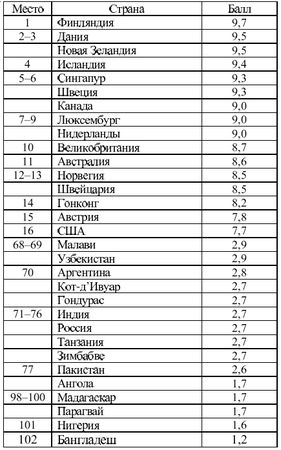

Международная неправительственная организация "Тrаnsраrеnсу International" опубликовала ежегодный доклад, посвященный ситуации с коррупцией в более чем сотне стран мира. В 2002 г. индекс восприятия коррупции (ИВК) был проставлен 102 странам мира – от Финляндии до Бангладеша. Индекс отражает восприятие коррупции предпринимателями и аналитиками каждой страны и оценивает его от 10 (коррупция практически отсутствует) до 0 (очень высокий). В зависимости от уровня ИВК проставлен и рейтинг коррумпированности стран (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Рейтинг коррумпированности стран

Питер Айген, председатель организации, в речи, посвященной публикации ИВК 2002 г., заявил: "Политики все чаще на словах призывают бороться с коррупцией, но они не способны действовать в соответствии с духом ИВК, а именно: для того, чтобы уничтожить порочный круг нищеты и взяточничества, надо раздавить коррупцию".

По его словам, "страны, находящиеся на переходном пути от коммунизма (особенно Словения, получившая более высокий балл, чем члены Евросоюза Италия и Греция), хотя и воспринимаются как все менее коррумпированные, но многие государства бывшего СССР по-прежнему поражены коррупцией. России же, как указывает ИВК, предстоит еще длинный путь, так как она по-прежнему остается сильно коррумпированной страной, получившей наравне с Узбекистаном, Грузией, Украиной, Казахстаном, Молдовой и Азербайджаном менее 3 баллов из 10".

Общая сумма взяток в нашей стране составляет не менее 30 млрд долл. в год. При этом "бытовые" взятки оцениваются в 3 млрд долл.

Наивысшую опасность несет в себе коррупция высших эшелонов власти, в том числе и в связи с расширением процессуальных иммунитетов должностных лиц, занимающих ответственное положение. Владельцы криминальных капиталов прилагают максимум усилий к подкупу и криминализации правоохранительных органов, средств массовой информации, происходит деформация общественного сознания.

Потери страны от коррупции, при самых оптимистических оценках, могут составлять от 10 до 20 млрд долл. в год. Но нельзя измерять масштаб этого зла только в долларах. Коррупция наносит огромный ущерб нравственному здоровью народа, его отношению к органам власти, становлению демократических институтов и развитию гражданского общества. Это ржавчина, разъедающая устои любого государства, Россия не исключение. Уровень коррупции объективно возрастает в стране, находящейся в стадии модернизации. Россия переживает не просто модернизацию, а коренную ломку, связанную с переходом от централизованной экономики к рыночной. Правда, есть у нас и собственно российская специфика – это традиция подчинения не закону, а инструкции и начальнику.

Советом Думы к рассмотрению в первом чтении в 2001 г. был рекомендован вариант, разработанный рабочей группой Комитета по безопасности, возглавляемой председателем думской Комиссии по борьбе с коррупцией, бывшим главой ФСБ Николаем Ковалевым. Но в ходе прохождения по инстанциям Закон о коррупции оказался настолько выхолощен, что ожидать прорыва не приходится. Не зря поэтому в обществе царит пессимизм.

Однажды, отвечая на вопрос журналиста, можно ли улучшить жизнь в нынешней России, не прибегая к революционной ситуации, депутат Государственной думы Сергей Глазьев сказал: "Можно. Но для этого надо, чтобы заработала Генеральная прокуратура". Вторит ему и Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации РАН: "Бизнесмены говорят, что "взяткоемкость" государственных решений за последние два года выросла в два раза. Причем они сравнивают с 1999 годом, когда, казалось бы, разгул коррупции достиг предела" [РФ сегодня. 2002. № 6].

Геннадий Олейник, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов: "Глубоко убежден в том, что государство успешно может выполнять свои функции только при наличии соответствующей финансовой базы. Положение, когда страна располагает богатейшими природными ресурсами, достаточно развитой промышленностью, колоссальным человеческим потенциалом – и при этом имеет нищий государственный бюджет, – нельзя признать нормальным и объяснимым.

"Потеряв" наиболее доходные предприятия и, как следствие, загнав треть населения страны за черту бедности, государство не проявило ни требовавшейся мудрости, ни вынужденной предусмотрительности и совершило следующую крупную ошибку. Наскоро созданный и не успевший укрепиться класс новых собственников нуждался не столько в декларациях отцов-реформаторов о свободе рынка, сколько в действенной защите своих интересов от криминала. Даже не всем крупным предпринимателям удалось отгородиться от непрошеных "партнеров", а уж о среднем и малом бизнесе и говорить нечего – без "крыши" практически никто не остался. "Крышевание" превратилось в России в доходнейший бизнес не только для криминала, но и для многих вполне официальных структур.

Мелкий же предприниматель оказался просто беспомощен в сложившейся ситуации. Но государство необъяснимо долго мирится не только с тем, что мимо казны "пролетают" гигантские средства, но и с тем, что под "крышей" стопорится само развитие среднего и малого бизнеса, а значит, и становление в стране среднего класса. Руководители силовых структур знают обстановку во всей ее "красе", иногда даже бравируют этим. Но решительных мер не предпринимают – или не хотят, или не могут.