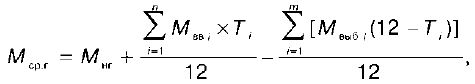

где Тi – период действия введенных или выбывших мощностей в течение года (месяцев);

n, m – количество мероприятий по вводу и списанию с баланса ОПФ.

86. Стандартизация в системе качества продукции

Стандарт в переводе с английского языка означает "норма", "мера", "образец".

Главная задача стандартизации – создание системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, изготовляемой как для нужд народного хозяйства, населения, так и для экспорта, а также контроль за правильностью использования этой документации.

Органом государственного управления стандартизацией, метрологией, сертификацией в Российской Федерации является Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России).

В области стандартизации Госстандарт осуществляет следующие функции : формирует государственную политику в области стандартизации; осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов; участвует в работах по международной (региональной) стандартизации; организует профессиональную подготовку и переподготовку кадров в области стандартизации; устанавливает правила применения международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации на территории РФ.

В РФ сформирована Государственная система стандартизации (ГСС РФ). Она построена на единых для всей страны организационно-технических правилах проведения работ по стандартизации в любых сферах деятельности и на всех уровнях управления, а также форм и методов взаимодействия при этом субъектов хозяйственной деятельности друг с другом и с органами управления.

Основными нормативными документами по стандартизации являются: государственные стандарты РФ – ГОСТ-Р; общероссийские классификаторы технико-экономической информации – ОКТЭИ; стандарты отраслей – ОСТ; стандарты предприятий – СТП; стандарты научно-технических обществ, инженерных обществ и других общественных объединений – СТО.

В Российской Федерации осуществляется внедрение системы международных стандартов, составляющих эту серию, отработаны наиболее важные и нашедшие всеобщее применение в условиях рынка положения, регулирующие функционирование системы управления качеством продукции. Фактически эти стандарты регулируют весь комплекс отношений между производителями и потребителями продукции. При этом государство выступает третьей стороной, обеспечивающей наиболее благоприятные условия реализации взаимоотношений производителей и потребителей продукции по поводу ее качества.

Стандарты ИСО серии 9000 включают:

1) ИСО 9000 "Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Руководство для выбора и применения";

2) ИСО 9001 "Система качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже (установке) и обслуживании";

3) ИСО 9002 "Система качества. Модель обеспечения качества при производстве и монтаже (установке)";

4) ИСО 9003 "Система качества. Модель обеспечения качества в процессе контроля и испытания готовой продукции";

5) ИСО 9004 "Управление качеством и элементы системы качества. Основные направления". Внедрение стандартов серии ИСО 9000 осуществляется в последовательности, отражающей наличие объективных условий к их применению. В настоящее время в качестве государственных утверждены из этой серии ГОСТ 40.9001-88 "Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслуживании", ГОСТ 40.9003-88 "Система качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях".

Концепция, заложенная в этих стандартах, предполагает, что предприятие постоянно стремится к обеспечению уровня качества, соответствующего требованиям рынка.

87. Сущность, цели и принципы сертификации

Сертификация – деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям. Она осуществляется третьей, независимой организацией. Почти во всех странах Западной Европы, США и Японии обязательная сертификация получила значительное распространение и связана, как правило, с безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды.

Принципы сертификации – обеспечение общественных и государственных интересов при оценке безопасности продукции и достоверности информации о ее качестве; добровольность либо обязательность; объективность, т. е. независимость от изготовителя и потребителя; достоверность, т. е. использование профессиональной испытательной базы; исключение дискриминации в сертификации продукции отечественных и зарубежных изготовителей; предоставление изготовителю права выбора органа по сертификации и испытательной лаборатории; разнообразие форм и методов проведения сертификации продукции с учетом ее специфики, характера производства и потребления.

Цели сертификации – создание условий для эффективной деятельности предприятий и предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле; содействие потребителям в выборе конкретной продукции; содействие экспорту и повышение конкурентной способности продукции; защита потребителя от недобросовестности производителя; контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни и здоровья потребителей; подтверждение показателей качества продукции, заявленных производителями.

Сертификация может осуществляться в таких формах, как:

1) самосертификация (сертификация первой стороной). При этой форме сертификации изготовитель (продавец) берет на себя полную ответственность за качество продукции;

2) сертификация второй стороной . Проводится покупателем, заказчиком, предприятием, выпускающим конечную продукцию, у своих поставщиков;

3) сертификация третьей стороной . Осуществляется независимыми органами, аккредитованными на право такой оценки.

Выбор формы сертификации зависит от ее обязательности или добровольности. В международной практике обязательная сертификация проводится, как правило, третьей стороной, тогда как при добровольной сертификации возможно применение различных форм сертификации.

Сертификация может быть: обязательной – для тех параметров качества продукции, которые регламентируют охрану окружающей среды, безопасность пользователя продукции; добровольной – для тех параметров, которые улучшают климат доверия между поставщиками и потребителями продукции, повышают ее конкурентоспособность.

Правовые основы обязательной и добровольной сертификации продукции, услуг и иных объектов в России регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", отвечающим международным нормам в этой области. Организация и контроль работ по сертификации осуществляются Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандартом России). Методическое руководство этой работой проводит ВНИИ сертификации.

Объектами сертификации могут быть: конкретная продукция, состояние производства и система управления качеством.

Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

Знак соответствия – зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, принятым в данной системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им продукции определенным требованиям.

88. Контроль качества продукции

Система контроля качества продукции – это совокупность методов и средств контроля и регулирования компонентов внешней среды, определяющих уровень качества продукции на стадиях стратегического маркетинга, НИОКР и производства, а также технического контроля на всех стадиях производственного процесса.

Техническим контролем называется проверка соблюдения технических требований, предъявляемых к качеству продукции на всех стадиях ее изготовления, а также производственных условий и факторов, обеспечивающих требуемое качество.

Объектами технического контроля являются материалы и полуфабрикаты, поступающие на предприятие со стороны, продукция предприятия (как в готовом виде, так и на всех стадиях ее производства), технологические процессы, орудия труда, технологическая дисциплина и общая культура производства.

Общие принципы рациональной организации технического контроля:

1) технический контроль должен охватывать все элементы и стадии производственного процесса;

2) техника, методы и организационные формы контроля должны полностью соответствовать особенностям техники, технологии и организации производства;

3) эффективность рациональной организации технического контроля в целом и отдельных ее элементов должна быть обоснована надлежащими экономическими расчетами;

4) система контроля должна обеспечивать четкое и обоснованное распределение обязанностей и ответственности между отдельными исполнителями и различными подразделениями предприятия.

В зависимости от конкретных задач, стоящих перед техническим контролем , различают следующие основные его виды: