Таким образом, несмотря на то что Россия после перехода от замкнутой государственной к открытой рыночной экономике вошла в процесс глобализации, ее позиции на мировом рынке по критериям инновационности и уровня развития современных высоких технологий пока еще остаются слабыми. И это – результат не только советского наследия (отсутствие мотивации к научно-техническому прогрессу, ориентация на вал и производство ради производства, а не на реальный спрос), но и явной недостаточности тех мер, которые были приняты в последние годы по становлению в нашей стране инновационной модели экономики. Не случайно число созданных в России принципиально новых передовых производственных технологий сократилось по официальным данным с 90 в 1997 г. до 52 в 2006 г., хотя и возросло в 2007 г. до 75.

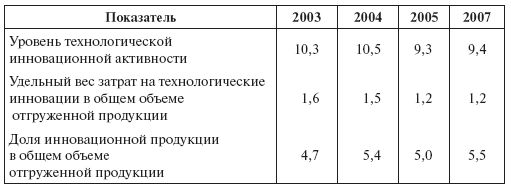

К сказанному следует добавить сводные данные об инновационной активности российских промышленных предприятий за период 2003–2007 гг. (табл. 14.5).

Эти данные свидетельствуют о низком уровне инновационной активности в России, хотя доля инновационной продукции в общем объеме производства в последние годы стала расти. Однако в сравнении с развитыми странами мира этот рост недостаточен.

Сегодня Россия занимает около 2 % от численности населения в мире и менее 0,3 % – от общего объема мирового рынка высоких технологий. США же занимают около 4 % численности населения мира, но на них приходится почти 40 % мирового рынка высоких технологий. Россия занимает всего лишь 30-е место в мире по доле затрат на НИОКР в ВВП (1 %). Общий объем производимой наукоемкой продукции в мире сегодня достигает 2,3 трлн долл., доля США в этом объеме составляет 36 %, Японии – 30 %, Китая – 5–6 %, а России – менее 1 %. США, Япония и страны ЕС получают огромную инновационную ренту, Россия – сырьевую. По оценке экспертов, доля инновационно активных предприятий в промышленности должна быть в наши дни 25 %, а доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции – не менее 15 %.

Таблица 14.5

Показатели инновационной активности организаций в российской промышленности, %

Источник: Индикаторы науки 2009. М., 2009. С. 21, 22.

Россия по всем этим параметрам серьезно отстает. Поступления от экспорта технологий в 2005 г. у нас составили 389 млн долл., а выплаты по импорту технологий – 954 млн долл. Это примерно на уровне Португалии (559 млн и 910 млн долл.). В Швейцарии же эти показатели достигли 7,5 и 8 млрд долл., в Великобритании – 29 млрд и 14 млрд долл., а в США – 57 млрд и 24,5 млрд долл. соответственно.

Столь явный контраст весьма опасен для России, чрезмерно увлекшейся добычей и экспортом своих энергоносителей и купающейся в сырьевой ренте. Последние годы показали, что рост затрат на НИОКР, появившийся в России в последнее время, не дает нужных результатов. Не только снижаются наукоемкость и инновационность нашей экономики, но и растет число антиконкурентных действий со стороны государства, не исполняются антимонопольные законы, растет вмешательство чиновников в бизнес, идет процесс огосударствления производства. По определению сырьевая экономика не может быть инновационной и неизбежно обречена на провал. Вопрос лишь в том, когда он произойдет, – скоро или не очень, одним обвалом или постепенно.

Следовательно, России как воздух нужна решительная и грамотная инновационная политика, направленная то, чтобы выйти на передовые рубежи мирового научно-технического творчества и инноваций, а также необходим специальный инновационный фонд, с помощью которого можно будет финансировать инновационный процесс в стране под управлением специальных органов на федеральном и местном уровнях.

14.4. Сравнительный анализ путей выхода из экономического кризиса в США и России

Мировой экономический кризис начался в США – лидере мировой экономики и быстро распространился во многих странах мира. Стимулировала этот процесс глобализация, усиление зависимости национальных экономик разных стран от мирохозяйственных связей, их выход из былой самоизоляции.

Жизнь показала, что в процессе преодоления последнего кризиса и посткризисного развития в мировой экономике сформировались две основные модели государственной политики по преодолению падения производства, банковской и внешнеторговой активности: либеральная и консервативная. Примером первой является США, второй – Россия. Я не говорю здесь о других странах, которые так или иначе примыкают к этим главным моделям, а возможно, и создают что-то свое – третье, четвертое и т. д.

В период кризиса роль государства в его преодолении везде возрастает. Но в США все же главный акцент государство делает на рыночные механизмы и стимулы, а даже если скупает какие-то активы или частные банки и целые корпорации, то только временно и ненадолго, не стремясь брать их на содержание за счет бюджета, т. е. налогоплательщиков.

Скандалы с банками Fannie Мае и Freddie Mac начались еще в 2004 г. В этом же году банки США стали принимать кредиты, по которым в первый год заемщики могли выплачивать лишь нулевой или очень низкий процент. Заемный пузырь раздулся до небес, что стимулировало спрос на жилье, – люди покупали дома и квартиры в огромных масштабах. В результате выплаты по кредитам замораживались и банковская система США вошла в кризис, который преодолеть без помощи государства было уже невозможно. Весной 2008 г. финансовый кризис в США перерос в национальный экономический, а затем в мировой.

В России роль государства в преодолении кризиса оказалась заметно больше, чем в США в силу наших старых традиций. Поэтому российская модель преодоления кризиса и посткризисного периода не либеральная, а в отличие от американской – консервативная. Тем не менее в практических решениях и действиях и в США, и в России много общего. Правда, в России после 1917 г. кризисов перепроизводства, ипотеки или финансов не было и быть не могло в силу наличия нерыночной экономики и игнорирования механизмов конкурентного стимулирования производства. В СШАже за всю историю накоплен серьезный не только научный, но и практический опыт по выходу из экономического и других кризисов.

В отличие от опыта прошлого в период экономического кризиса 2008–2009 гг. США завалили экономику своей страны деньгами (решение ФРС), была отпечатана дополнительно огромная денежная масса. Казалось бы, это вызовет не только инфляцию, но и стагфляцию. Но этого не произошло. Нашлись финансовые инструменты преодоления инфляции, а стагфляция сформировалась у нас, в России.

Главные меры в США были направлены на поддержку банковской системы и фондового рынка (важнейших инструментов рынка), оказывалась серьезная поддержка ряду промышленных корпораций, прежде всего – автомобильной промышленности, черной металлургии. Были приняты меры протекционистской защиты своего производства от иностранной конкуренции, снижены налоги, поддерживались по возможности занятость, уровень оплаты труда и пособий по безработице. Но главные импульсы преодоления кризиса и проблем посткризисного развития идут в США не сверху, а снизу.

Речь идет о том, чего у нас почти не происходит: о модернизации американской экономики, ее производственного аппарата и кадрового состава, о становлении и укреплении инновационной модели экономики. Наличие гражданского общества, свободы предпринимательской среды, институционального фундамента зрелой рыночной экономики стимулирует перелив капитала в высококонкурентоспособное производство, новые инновационные продукты, в становление нового технологического уклада (шестого по счету). Огромную роль при этом играет малый и средний бизнес. Этот внутренний процесс приспособления американской экономики к новым условиям, ее очистки от накопившегося старья и ржавчины стимулируется сверху государственной политикой поддержания сверхнизкой процентной ставки, сдерживания инфляции и разработки инновационных программ и проектов.

Американская экономика после кризиса рванет вперед, и этот рывок будет носить скорее не внешний (темпы роста ВВП и промышленного производства), а внутренний характер (перестройка производственной базы, отраслевой структуры, механизмов воспроизводства, продвижение инноваций, модернизация). Не исключено, что этот внутренний процесс будет сопровождаться формированием наверху институтов государственного регулирования финансовой системы, поощрения научно-технического прогресса, создания принципиально новых отраслей и производств. Усиление государственного мониторинга разросшихся рыночных механизмов и борьбы со спекулятивными "пузырями" представляется неизбежным. Привычные для российского слуха термины "общий кризис" или "застой" к современной американской экономике никакого отношения не имеют. Но они имеют прямое отношение к современной экономике России.