Технический прогресс, сопровождающийся реформой организации производственного процесса, потребовал роста численности квалифицированной, технически грамотной рабочей силы, способной осваивать новую сложную технику.

Это привело к изменению профессионально - квалификационной рабочей силы - в ее составе увеличилась доля управленческих кадров, научных сотрудников и инженерно-технического персонала. К середине 90-х годов эти категории работников составили более 1/3 экономически активного населения в США, Канаде, Великобритании. Во Франции и Германии - немногим свыше ¼.

Наибольшим потенциалом наращивания занятости обладают информационные технологии, без сопровождения которых компьютеризация труда чревато его свертыванием. В США успехи информатики в материальном производстве и услугах снизили безработицу на макроуровне. Уже в 80-е годы информатика обрабатывающей промышленности вобрала в себя 50 % ее рабочей силы, к 1987 г. вся информационная сфера страны концентрировала 67 % работающих, на рубеже 90-х - 70 % их, а занятость в отраслях, связанных с компьютерно-информационными операциями, в канун 90-х годов росла на 31 % в год [74] .

Информационные технологии, отстававшие от компьютерной автоматизации, по мере своего прогресса действительно амортизировали спад занятости, вызванный ею, а с ускорением информатизации производства и общества становились и источником прироста рабочих мест. Другими зонами устойчивой и растущей занятости в развитых странах стали динамичные некрупные компании, организации сферы услуг, а также обновляющейся сектор надомного труда. Расширение занятости в этих сферах инновационной экономики и информационный бум 90-х годов усилили потребность в реквалификации рабочей силы и потенциал ее применения в новых видах труда.

Рассмотренные процессы смягчали, но не изменили общую тенденцию к относительному и даже абсолютному сокращению рабочих мест в промышленности, особенно обрабатывающей, и в материальном производстве в целом. Нарастающее там с 60-70-х годов падение занятости (примерно в полтора - три раза за 15–20 лет) привело к тому, что в развитых странах уже значительно меньшая часть работающих (порядка 1/3 их) могла удовлетворить потребительский спрос населения. Этот прогрессивный

В долгосрочном плане процесс высвобождения созидательной энергии людей для других видов деятельности за пределами производства в обозримом будущем означает серьезное сокращение рабочих мест (по прогнозу, сделанному в 80-е годы Европейским институтом профессий, к началу XXI века в Западной Европе могут исчезнуть 20 млн. рабочих мест), к которому современные общества не готовы.

Положение с занятостью в материальном производстве не дает пока оснований для прогнозов нового притяжения им больших сил работников. Об этом говорят и неспособность отраслей высоких технологий (поглощающих в развитых странах от 3 до 10 % рабочей силы) к весомому добавлению рабочих мест. Прирост общей занятости скорее обеспечат модернизирующиеся трудоемкие отрасли производства, модернизирующаяся сфера услуг, хотя их потенциал в данном отношении трудноопределим. В свете этого вряд ли оправданы надежды на повышение общей занятости - скажем, в США за 1992–2003 гг. на 24 млн. человек [75] .

Важным фактором, определяющим динамику общей занятости, является уровень развития отдельных географических районов. В конце 90-х годов в подавляющем большинстве стран ОЭСР продолжают существовать значительные региональные различия в темпах роста занятости и уровня безработицы. Показатели безработицы в отдельных районах отклоняются от общенационального уровня от 30 до 60 %. Это явление характерно как для стран с высокой безработицей, например, Италии, так и для стран, где уровень незанятости значительно ниже средних величин (например, США и Канады). Более того, в Североамериканских государствах дифференциация показателя безработицы на уровне мелких территориальных единиц (муниципалитетов) в 1998 г. была выше, чем в большинстве европейских стран.

Еще одной важной тенденцией в сфере занятости, проявившейся в последние годы, стало изменение традиционного представления о том, что создание дополнительных рабочих мест происходит преимущественно в городах. Подробное исследование динамики занятости в городских и аграрных районах стран ОЭСР показала сама по себе специализация того или иного района перестает быть определяющей для динамики создания новых рабочих мест. Эта проблема особенно актуальна, ибо в настоящее время более четверти населения стран ОСЭР, или 241 млн. человек, продолжают жить преимущественно в аграрных районах, которые охватывают 80 % их территории.

Хотя темпы роста занятости в городах в целом выше, в ряде промышленно развитых странах (Германии, Великобритании, Швейцарии) аграрные районы наоборот лидировали по темпам увеличения численности работающих. Это объясняется, прежде всего тем, что аграрные районы, при современном положении, становятся все более привлекательными для привлечения капитала. Увеличение занятости в аграрных районах связано преимущественно с развитием сферы услуг, которая и поставляет наибольшее число дополнительных рабочих мест.

В современных условиях можно реализовать ряд мер социально-экономической политики, позволяющих снизить напряженность на рынке труда и не требующих значительных расходов. К их числу прежде всего относятся:

- проведение разумной, не ущемляющей интересы потребителя протекционистской политики в отношении товаропроизводителя;

- осуществление активной внешнеэкономической политики, призванной стимулировать экспорт товаров при одновременном максимальном упрощении соответствующих бюрократических процедур;

- содействие развитию мелкого, в том числе семейного бизнеса.

Сущность и типы безработицы. Занятость в промышленно развитых странах увеличивалась абсолютно, но доля занятых в рабочей силе сокращалась, в связи с чем происходил абсолютный и относительный рост безработицы.

К безработным по рекомендации Международной организации труда, относятся лица 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период не имели работы, занимались поисками ее и были готовы приступить к ней.

В экономической литературе различают следующие типы безработицы: фрикционную, структурную, сезонную, циклическую, технологическую.

Фрикционная безработица . На рынке труда всегда имеется некоторый уровень безработицы, связанный с перемещением людей из одной местности в другую, с одного предприятия на другое. Это время адаптации работника на новом месте.

Структурная безработица . Главной причиной структурной безработицы является профессионально - квалификационное и территориальное несоответствие между свободными рабочими местами и безработными в результате структурных сдвигов в экономике.

Сезонная безработица . Она обусловлена сезонными колебаниями в объеме производства определенных отраслей.

Технологическая безработица . Она возникает в результате внедрения новых технологий и нового оборудования, что ведет к замене людей машинами и высвобождению их.

Уровень безработицы определяется как отношение числа безработных к численности экономически активного населения.

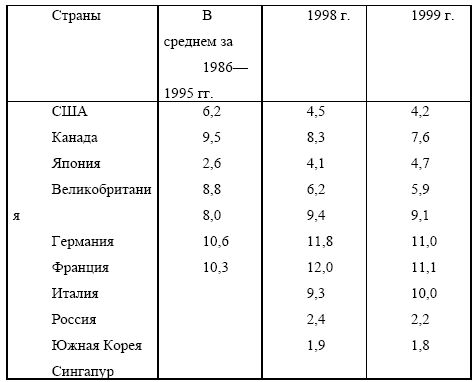

Масштабы безработицы. В 90-е годы уровень безработицы в мире сравним только с показателями 30-х годов. Наиболее серьезное положение с безработицей сложилось в Европейской союзе, где с 1975 г. шел процесс непрерывного роста ее показателей, в результате чего число безработных к середине 90-х годов почти утроилось. В течение последнего десятилетия безработица в ЕС не опускается ниже 10 % (см. табл. 10).

Самые низкие показатели уровня безработицы имеют новые индустриальные страны. Это вызвано прежде всего высокими темпами экономического роста.

Высокий уровень безработных в развивающихся странах вызван индустриальным развитием, которое ведет к подрыву трудоемких традиционных укладов.

Одной из острых структурных проблем рынка труда остается неравномерность уровня безработицы среди отдельных возрастных групп и, прежде всего, массовая безработица среди молодежи. В минувшем году в странах ОЭСР не имели работы 13 % молодых людей в возрасте до 24 лет. Продолжается падение удельного веса работающих молодых людней (с 53 % в начале 90-х годов до 45 % в 1999 году) [76] .

Таблица 10

Уровень безработицы, %

Несмотря на нерешенность многих болезненных структурных проблем безработицы, в 1999 году наметилась тенденция к сокращению расходов на политику занятости. Она включает профессиональную переподготовку безработных, субсидирование дополнительных рабочих мест в государственном и частном секторах, поддержку занятости среди групп, находящихся в особо невыгодном положении на рынке труда, в первую очередь молодежи и инвалидов. Доля этих расходов снизилась по сравнению с 1994 г. в Германии с 3,7 до 3,5 % ВВП, в Швейцарии - с 5,5 до 3,9 % ВВП, в США - 0,5 до 0,4 % ВНП.

Прогноз рынка труда. Состояние рынка труда промышленно развитых стран в 2000–2015 гг. (см. табл. 11) будет определяться рядом факторов. Основные из них - замедление темпов роста трудоспособного населения, увеличение в структуре экономически активного населения доли старших возрастных групп, сохранение тенденции к опережающим темпам роста занятости в сфере услуг, а также преимущественный рост спроса на высококвалифицированную рабочую силу при сохранении большого числа мест с низкими профессионально - квалификационными характеристиками.