4.3 Динамика и структура населения мира

Человеческие ресурсы - важнейший вид ресурсов в мировой экономике. Международное разделение труда как высшая ступень развития общественного территориального разделения труда, труда между странами, предусматривающая устойчивую концентрацию производства определенной продукции в отдельных странах, предусматривает наличие в различных странах трудовых ресурсов различного объема и квалификационного состава.

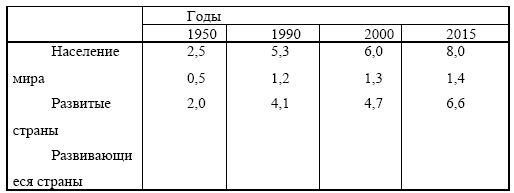

Динамика роста населения планеты. Ежедневно население Земли увеличивается на 230 тыс. человек, и этот прирост практически весь приходится на развивающиеся страны. Темп роста сегодня настолько велик, что его характеризуют как демографический взрыв. В таблице 8 представлен прогноз роста населения.

Сейчас население мира растет в среднем на 1,4 % в год при абсолютном приросте около 80–87 млн. человек. Если относительные темпы роста [71] снижаются максимальное значение 2,1 % достигнуто в 60-х годах, то абсолютный рост в 2000 г. проходит через свой пик.

Таблица 8

Население мира, млрд человек

В современной демографической ситуации человечество переживает демографический переход. Этот феномен выглядит как резкое повышение скорости роста популяции, затем столь же стремительное ее снижение, после чего численность населения стабилизируется. Данный порог уже пройден развитыми странами, и теперь такой процесс наблюдается во всех развивающихся странах. Прохождение развивающихся стран через порог демографического перехода происходит в два раза быстрее, чем в Европе и охватит в десять раз больше людей.

В течение XXI века прогнозируется понижение уровня простого замещения поколений: одновременно будут понижаться смертность и расти средняя продолжительность жизни. Численность населения Земли будет возрастать все медленнее и в конце XXI века должна стабилизироваться на уровне примерно 10,5 млрд. человек.

Характеристика популяционных циклов. На основе анализа динамики населения выделяют популяционные циклы.

Для первого популяционного цикла характерны:

- высокая рождаемость;

- высокая смертность и как результат медленный рост населения.

Такого рода особенности присущи наименеее развитым странам (в частности, ряду стран тропической Африки и некоторым странам ЮгоВосточной Азии, хотя и в меньшей степени).

Для второго популяционного цикла характерны:

- высокая рождаемость;

- отчетливо снижающаяся смертность и как результат резкое увеличение темпов роста населения.

Это характерно в настоящее время для многих стран Африки, Ближнего Востока, Восточной Азии, для некоторых относительно развитых государств Латинской Америки (таких, например, как Парагвай и Аргентина).

Третьему популяционному циклу присущи:

- снижающаяся рождаемость;

- снижающаяся смертность.

Хотя при этом сохраняется (все более незначительное) превышение рождаемости над смертностью, результатом становится постепенное снижение темпов роста населения (в качестве примера подобного рода выступают современные США).

Для четвертого популяционного цикла характерны:

- низкая рождаемость;

- низкая смертность и как результат относительно стабильное или растущее по минимальной динамике населения. Примером цикла подобного рода являются в настоящее время многие европейские страны. У ряда современных промышленно развитых стран можно довольно четко определить периоды прохождения каждого из популяционных циклов.

Сегодня европейские страны оказались перед лицом депопуляции и старения населения. Их интеллектуалы стали открыто обсуждать проблемы и искать ее решения. Демографы процесс депопуляции и старения "вычислили" еще в 30-е годы ХХ века.

Геополитическая проблема роста и убыли этносов приобрела черты трагической реальности в 40-50-е годы. Однако экономические и социальные аспекты депопуляции и старения населения из статуса научных проблем перешли в проблемы общественные, по сути, лишь в 90-е годы.

По подсчетам Министерства внутренних дел Германии, в стране через 30 лет произойдет демографический переворот, число немцев старше 60 лет увеличится наполовину, количество работающих 20-60-летних сократится в таких же пределах. Германия нуждается в молодых работниках из-за рубежа, при том, что сегодня в стране проживает более 7 млн. граждан других государств. Необходимость создания сбалансированной системы привлечения в страну зарубежных специалистов объясняется прежде всего ситуацией на рынке труда, когда промышленность испытывает нужду в квалифицированных кадрах.

На фоне снижения, а затем стагнации численности трудоспособного населения в структуре населения и в частности рабочей силы, возможны изменения, которые будут иметь серьезные последствия не только для рынка труда, но и для всей социальной сферы. Устойчивость пенсионной системы, системы здравоохранения и социального вспомоществования во многом зависит от соотношения между трудоспособной и нетрудоспособной частями населения. Если учитывать обе группы нетрудоспособного населения (0-14 лет и старше 65 лет), то в странах ОЭСР в целом и европейских государствах в том числе их доля в ближайшие два десятилетия изменится мало, оставаясь на уровне 33–34 %.

Значительно увеличится в анализируемый период доля лиц пожилого возраста в численности трудоспособного населения. Старение населения является следствием не только волнообразной динамики, но и значительного увеличения средней продолжительности жизни.

4.4. Характеристика мировых трудовых ресурсов

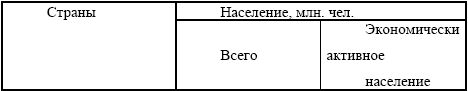

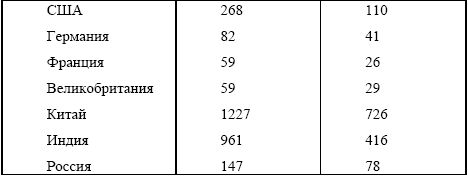

Экономически активное население включает занятых и ищущих работу. Экономически активное население мира в конце 90-х годов оценивалось в 2784 млн. человек, что составляло 47,8 % всего населения мира. В таблице 9 показана численность населения и его экономически активной части в ряде стран мира [72] .

Таблица 9

Трудовые ресурсы ряда стран мира

Если рассмотреть распределение экономически активного населения мира по регионам, то основная доля трудовых ресурсов приходится на Восточную и Юго-Восточную Азию - 35 %, остальные распределяются следующим образом: на Южную Азию приходится 20 %, на Тропическую Африку - 10 % и на промышленно развитые страны - 16 %.

Темпы прироста экономически активного населения снизились с 2 в 80-е годы до 1,6 % в 90-е годы. В странах ОЭСР уже в первом десятилетии XXI века темпы роста трудоспособного населения (15–64 лет) снизятся по сравнению с предыдущим периодом до 0,5 %, причем особенно заметным это уменьшение будет в странах Европы до 0,2 %. Начиная с 2010 г. и в последующем десятилетии рост трудоспособного населения в странах ОЭСР приостановится, а в Западной Европе даже будет снижаться в среднем на 0,2 % в год в связи с массовым уходом с рынка труда поколения послевоенного бума рождаемости) [73] .

Отраслевая и профессионально-квалификационная структура занятости. Занятость с точки зрения экономических позиций общества - это деятельность трудоспособного населения по созданию общественного продукта или национального дохода.

В промышленно - развитых странах отраслевая структура занятости определялась рядом факторов.

Во-первых, продолжался характерный для 90-х годов процесс перераспределения рабочих мест между частным и государственным секторами экономики. Политика балансирования бюджетных расходов и снижение роли государства как основного поставщика социальных услуг привели к падению роли госсектора в качестве источника дополнительных рабочих мест. В большинстве стран занятость в госсекторе значительно отставала от соответствующего показателя для частных предприятий. В сфере госуправления продолжалось перераспределение рабочих мест от центральных к местным органам власти. В отдельных странах, прежде всего в США, Франции, Ирландии, важным источником рабочих мест в госсекторе стала сфера образования, главным образом начального и среднего.

Во-вторых, на протяжении всего послевоенного периода основное число новых рабочих мест было создано в сфере услуг, что предопределило дальнейшее увеличение доли этой сферы в общей занятости. В отраслях материального производства лишь строительству (благодаря подъему в частном жилищном строительстве) удалось привлечь дополнительных работников. В добывающей и обрабатывающей промышленности как североамериканских, так и большинства заподноевропейских стран число рабочих мест продолжало сокращаться. Увеличение занятости в отдельных отраслях, таких как автомобилестроение, а также мебельная и деревообрабатывающая промышленность (последняя быстро реагирует на конъюнктуру в строительстве жилья), не могло изменить общую понижательную тенденцию в обрабатывающих отраслях.

В-третьих, изменения в отраслевой структуре во многом предопределяют сдвиги в ее профессиональной структуре, т. е. происходят изменения соотношения числа занятых по различным профессиям, образования новых. В США в результате структурной перестройки экономики ежегодно вытесняются из производства от 1 до 2 млн. работников.