Если секьюритизация продемонстрировала себя в ряде стран как эффективный инструмент финансирования лизинговых операций, то резонно предположить, что и в России секьюритизация может быть полезна тем лизинговым компаниям, которые испытывают затруднения со среднесрочным и долгосрочным кредитованием инвестиционных проектов. Вполне вероятно, что лизингодатели могут быть заинтересованы в уступке прав и продаже своих контрактов.

Основной эффект секьюритизации заключается в том, что в ходе ее реализации лизинговая компания, по сути, переадресует поток платежей прямому инвестору, который, при определенных условиях, будет требовать меньшую доходность на эти потоки, чем лизинговая компания.

Дело в том, что доходность инвестора может уменьшиться по ряду причин. Во-первых, кредитный риск секьюритизированного портфеля всегда ниже кредитных рисков по отдельным контрактам. Кроме того, выпущенные в ходе секьюритизации ценные бумаги более ликвидны, чем лизинговые активы. Во-вторых, доходность прямого инвестора понижается за счет сокращения расходов, соответствующих уплате маржи лизингодателю и маржи банку.

Риск можно распределять во времени путем создания траншей с различными сроками погашения. Наиболее важным результатом становится снижение риска для инвесторов, так как, напомню, новое юридическое лицо обладает понятным и определенным набором активов с достаточно предсказуемыми поступлениями в виде лизинговых платежей. Таким образом, риск для инвестора окажется ниже по сравнению с прямыми инвестициями или предоставлением заемных средств лизинговой компании.

Эффективность секьюритизации лизинговых активов носит комплексный характер. Возникающий эффект от снижения доходности выпущенных ценных бумаг при их размещении относительно лизингового процента (банковская ставка кредитования плюс маржа лизингодателя) можно охарактеризовать как "первый эффект секьюритизации" или эффект "открытого рынка" (Open Market Effect – ОМЕ).

В ходе секьюритизации можно достичь "второго эффекта секьюритизации". Его суть заключается в том, что за счет реструктурирования потока платежей по лизинговому портфелю можно добиться сдвига дюрации (Duration Shift Effect – DSE) портфеля ценных бумаг при их размещении. Это позволит увеличить прирост аккумулированных средств для финансирования лизинговых проектов.

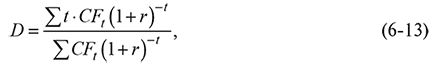

Согласно определению Фредерика Макалея, дюрация (от англ. duration, т. е. "продолжительность") – это средневзвешенный срок к погашению денежного потока ценной бумаги. В качестве весов используется приведенная стоимость этих платежей. При этом расчет ведется по формуле где D – дюрация; t – срок платежа или элемента денежного потока по облигации; CFt – величина элемента денежного потока по облигации в году t; r – доходность к погашению (полная доходность).

Чем больше при проведении секьюритизации лизинговых активов дюрация портфеля при размещении, тем в большей степени его стоимость увеличится при снижении требуемой доходности инвесторами. Следовательно, посредством сдвига дюрации можно управлять приращением объема вырученных от реализации портфеля ценных бумаг средств. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что с ростом дюрации возрастает процентный риск портфеля для инвестора, что повышает требуемую доходность по нему. Это означает, что сдвиг дюрации не является произвольным, а должен быть привязан к возможности понижения требуемой инвесторами доходности при размещении выпуска ценных бумаг.

Первым на эффекты дюрации при секьюритизации лизинговых активов обратил внимание Иван Шевчук в эссе, подготовленном в рамках магистерского курса "Финансовый лизинг и факторинг" в НИУ ВШЭ, указав: дюрацию лизингового портфеля, дюрационный дифференциал (разница дюрации портфеля ценных бумаг и портфеля лизинговых активов) и процентный дифференциал (разница лизингового процента и доходности при размещении).

Дюрация выступает мерой чувствительности цены облигации к изменению процентной ставки: ΔP ≈ – Δr · D, т. е. снижение требуемой доходности (Δr) приведет к большему росту цены облигаций при более высокой дюрации. В то же время дюрация лизингового портфеля не должна быть настолько высокой, что бы она привела к значительному росту процентного риска портфеля для инвестора и, как следствие, к обратному росту требуемой доходности. Также следует учитывать текущую рыночную ситуацию, связанную с ростом ставок кредитования и, следовательно, с ростом требуемой доходности. В этих условиях целесообразно так структурировать транши эмитируемых ценных бумаг, чтобы можно было снизить общую дюрацию портфеля ценных бумаг. Дело в том, что бумаги с более низкой дюрацией будут пользоваться большим спросом у инвесторов, и в таком случае их можно продать относительно дороже.

В другой работе, используя первый и второй эффекты секьюритизации и опираясь на формализацию расчета лизинговых платежей на основе метода аннуитета, было высказано соображение [Швецов, 2004], что в связи с реструктурированием графика лизинговых платежей возникают временно свободные денежные средства, так как дюрация лизингового портфеля ниже дюрации портфеля ценных бумаг. Был сделан вывод, что эти временно свободные средства можно реинвестировать под определенную ставку и за счет секьюритизации достичь третьего эффекта, т. е. "эффекта реинвестирования" (reinvestment effect), который дополнительно позволяет извлечь выгоду от проведения сделки секьюритизации и тем самым снижает конечную стоимость фондирования. Проведенные расчеты на основе данных крупной российской лизинговой компании показали эффект открытого рынка, т. е. разница между значением доходности по купонам оказалась меньше ставки IRR по лизинговым проектам на 165 б.п. Эффект сдвига дюрации оказался равен 118 б.п., а за счет реинвестирования временно свободных средств эффект может составить 125,5 б.п.

Эти расчеты позволяют, во-первых, подтвердить обоснованность системы неравенств (6-11) на отрезке: ICoupon ABS < ISPV < ILease и, во-вторых, дать предварительную количественную оценку минимального уровня заинтересованности инвесторов в доходности ценных бумаг, держателями которых они намереваются стать.

Таким образом, при низкой дюрации лизингового портфеля эффективность секьюритизации можно значительно повысить через реструктурирование денежных потоков (низкая дюрация лизингового портфеля предполагает короткий срок договоров лизинга, высокий аванс, высокую периодичность лизинговых платежей, небольшую величину выкупной (остаточной) стоимости предмета лизинга).

В случае отсутствия возможности значительного понижения доходности при размещении и высокой дюрации лизингового портфеля проведение секьюритизации не принесет значимых выгод.

6.3. Лизинговый бизнес и Базельские стандарты

По сравнению с зарубежными лизинговыми компаниями у российских лизингодателей общие суммы собственных средств, направленных на финансирование проводимых ими лизинговых операций, пока не столь велики (в разы, а то и на порядки меньше). Но вместе с тем следует признать, что в течение последних 3–4 лет происходят заметные изменения, и теперь нередко лизингодатели не боятся рисковать значительными (по российским масштабам) суммами и инвестируют в лизинговый бизнес. Риск является вполне оправданным, и вложенные в лизинговый бизнес собственные средства лизинговых компаний приносят хорошую отдачу.

Пять лет назад, в книге "Ценообразование лизинга" [Газман, 2006] мы анализировали достаточность собственного капитала лизингодателей для заключения новых договоров лизинга. С тех пор российский лизинг пережил взлет, падение, преодолевает период выхода из острого финансового кризиса. Все эти обстоятельства оказали существенное влияние на величину капитала и его использование для финансирования лизинговых сделок, т. е. на политику заимствований.

Так, в 2010 г. из всех участвовавших в ежегодном обследовании 53 лизинговые компании, т. е. 70 % лизингодателей, использовали собственный капитал (в части уставного капитала и прибыли) на финансирование новых лизинговых проектов. Напомним, что на величину собственного капитала влияет величина уставного капитала, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль.

Анализ результатов деятельности лизинговых компаний свидетельствует о том, что, пока в подавляющем большинстве случаев на величину собственного капитала лизингодателя повлияли размер уставного капитала и прибыль. В 2010 г. восемь компаний осуществили финансирование в пределах от 300 млн руб. до 1 млрд руб., а еще девять лизингодателей инвестировали в новые проекты от 1 до 6 млрд руб.

Как эти процессы согласуются с нормами Базельского комитета по банковскому надзору? Если вспомнить, то первыми рекомендациями Базельского комитета стал международный стандарт достаточности капитала, который был опубликован в июле 1988 г. Тогда назрела необходимость создать равные правила игры для финансовых учреждений, конкурирующих на мировых рынках.

Документ (Базель I) стал основой регулирования капитала. Было предусмотрено, что достаточность собственного капитала для представителей банковской системы будет составлять 8 %. Норматив потерь в случае дефолта – LGD (Loss Given Default), т. е. безвозвратных потерь с учетом их частичного возмещения, например, путем реализации залога, использования гарантий, был установлен на уровне 45 %, а уровень возмещения – 55 %.