Между исписанными страницами лежало несколько засушенных цветков, три письма в конвертах с московским обратным адресом и фотография мужчины в сером пальто, наброшенном на плечи. Сзади было что-то написано по-французски.

Я вдруг вспомнил Абрашину историю, и у меня в уме мгновенно все сложилось. Я смотрел на фотографию и не мог поверить своим глазам.

Нет, никаких сомнений не было. Это был Жан Маре.

Потом я запер ящик и целый час стоял перед зеркалом, стараясь найти хоть отдаленное сходство. В эту ночь я долго не мог заснуть, я думал об отце, представлял, как он живет там в Париже.

К утру у меня поднялась температура, меня трясло, начался грипп.

Мне ставили горчичники, давали лекарства. Я лежал и думал, даже не мог читать. Я твердо решил никому не говорить о своем открытии.

Прошло много лет. Я вспомнил, как я приезжал в Гомель на похороны дяди Абраши, как я плакал, уткнувшись маме в плечо.

Потом я перескочил в своих мыслях в Америку.

Вспомнил, как я узнал о смерти отца. Толик Иоселевич, ничего не подозревая, прочитал мне его некролог по телефону. Я даже не заплакал, а только ушел на берег залива и долго смотрел на Нью-Йорк, ничего не видя.

Потом я рассказал историю об отце своим друзьям, но они не поверили мне, а только посмеялись.

Ося даже сказал, что, несмотря на то, что мой папа Жан Маре, я пошел в дядю Абрашу.

Зато как потом все удивились, когда через месяц после смерти отца, почтальон принес мне маленькую бандероль с множеством очень красивых марок. Я осторожно открыл пакет. В нем лежал голубой конверт и старинная золотая зажигалка. В конверте была фотография Жана Маре и письмо по-французски, исписанное мелким, неразборчивым стариковским подчерком.

Я не буду пересказывать здесь его содержание, это очень личное. Скажу только, что отец помнил меня и любил всю свою жизнь. Он все-таки получил то единственное письмо, которое я отправил ему за месяц до его смерти. Я сам не знаю, почему я это не сделал раньше, почему я не навестил отца, когда был в Париже. Наверное, я просто смалодушничал, и за это я буду винить себя всю жизнь.

Я держу в руке бесценную отцовскую зажигалку и, хотя колесико не крутится, золото протерлось, а корпус немного погнут, она согревает мое сердце, и я еще раз перечитываю выгравированную надпись:

"Дорогому сыну от любящего отца".

И подпись: Жан Маре.

ЯПОНКА И ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

Мой дед Давид Абрамович Жердин был очень образованным и интересным человеком.

Он закончил Сорбонну и был преуспевающим бизнесменом. В справочнике Шмелева за 1900 год "Богатейшие люди российской империи", вы найдете моего деда на 269 месте, после московского миллионера Лобасова Николая Степановича.

Но несмотря на разветвленную сеть бизнеса дома в Лондоне и Париже, семья жила в Гомеле. Дед считал, что жить надо среди своих. Однако он часто выезжал по делам за границу, а бабушка воспитывала детей и играла на фортепиано.

С 1902 года дед широко занялся благотворительной деятельностью, даже открыл в Гомеле артель и приют для слепых.

Артель называлась "Черный квадрат".

И образно, и понятно.

Слепые собирали колеса для телег. У них была постель и еда, а главное, они не чувствовали себя приживалами.

Но самая большая страсть у деда была искусство. Среди его друзей было очень много поэтов, художников, музыкантов. Дед дружил с Левитаном, у нас в доме было очень много его картин. Часто приезжал Шагал и еще малоизвестный Боренька Григорьев.

Иногда наведывался Алеша Пешков. Дед любил послушать его истории про босяков.

У деда была большая семья, и мама рассказывала, что дети очень любили, когда приезжал Казимир Малевич. Дед называл его "цудрейтер". Тот был вечно измазан краской, но несмотря на свой застарелый ревматизм, всегда находил время для игры с детьми: ходил на руках, показывал фокусы. Дети встречали его еще за воротами и бежали к отцу в кабинет с криками: "Папа, папа, "цудрейтер" приехал".

Малевич очень болел.

Холодный петербургский чердак.

Недоедание.

Он приезжал отогреваться, пожить в семье, поесть домашнего.

Ревматизм буквально поедал его заживо и единственно, что ему немного помогало справиться с болезнью, был знаменитый бабушкин куриный суп с потрошками и крапивой.

Он поедал его в огромных количествах.

Дед не считал Малевича хорошим художником, но время от времени давал ему какой-нибудь заказ или покупал пару картин. Малевич был очень гордый и просто деньги не брал. Картины Малевича висели в комнатах детей. Дед дарил их друзьям и знакомым. Никто не мог предположить, что эти картины станут такими дорогими и украсят лучшие коллекции мира.

Однажды в 1914 году дед попросил Малевича нарисовать вывеску для артели слепых. "Сделай, Казик, мне такую вывеску, чтобы всем было ясно, что здесь такое".

Малевич постарался.

Он работал целый день.

На большом квадратном холсте аккуратно написал готическим шрифтом: "Черный квадрат. Артель слепых и убогих".

Но, когда дед пришел принимать работу, вывеска ему не понравилась.

"Что же ты такое сделал, Казимир, народ безграмотный сплошь и рядом, а готический шрифт и грамотному человеку трудно прочитать".

Малевич очень обиделся – поляк, горячая кровь. Он схватил малярную кисть и замазал весь холст черной краской: "Не хочешь, не надо. Напрасно я только убил весь день".

Посмотрел дед на вывеску и видит: один большой черный квадрат получился. Он засмеялся тогда и говорит: "Ну и молодец же ты, Казик, гений, можно сказать. Края только подкрась поаккуратней, что теперь настоящая вывеска, любому дураку ясно, что это такое, даже безграмотному. Черный квадрат–артель слепых". Отошел Малевич, смотрит, усмехается. Да, и правда, образно и понятно. Дед достал 15 рублей: "Спасибо, Казик, на добром слове. Все гениальное – просто, как видишь".

Малевич был очень доволен.

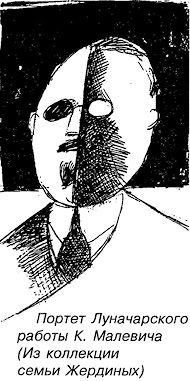

Он подправил края у квадрата, а потом наелся целебного супа и пошел спать наверх в свою комнату. А здесь как раз приехали Алеша Пешков с малоизвестным критиком Луначарским. Пешков привозил деду гашиш и Кашкарский план, на Волге у босяков покупал. Признаюсь, был у деда этот грешок, любил подкурить. Зачем приехал критик я не знаю.

Пристроились они у деда в кабинете, скрутили самокрутки, дымят, наслаждаются. Вдруг Луначарский увидел вывеску. "Что это такое?" – спрашивает.

А дед говорит: "Это черный квадрат, Малевич нарисовал, новое направление открыл в живописи".

А Луначарский смеется: "Что же здесь изображено, не могу сразу разобраться".

А дед без запинки: "Это изображение супа с потрошками в животе у больного ревматизмом художника".

Посмеялись они, а Луначарский продолжает: "Что же это за направление в живописи и куда же оно ведет?"

Дед тут призадумался: "Выходит, что это СУПРЕВМАТИЗМ, а куда оно ведет, наверное, и сам художник не знает".

Луначарский чуть со стула не упал от смеха, а Пешков даже икать начал – суп-ик-ревматизм-ик.

Луначарский вынес картину поближе к свету и так посмотрит, и эдак, как кот ходил вокруг, а потом так серьезно и говорит: "Продай мне ее, Давид, вещь эта и правда неожиданная, революционная, можно сказать".

Подумал дед, помолчал. "Ладно, – говорит, – давай 100 рублей, от сердца отрываю".

100 рублей по тому времени были деньги огромные. Корова 3 рубля стоила, но Луначарский даже не торговался, понял, какой шедевр к нему в руки попал, не каждый день такая удача. А дед доволен, но виду не подает: "Ты, – говорит, – мил человек, почаще приезжай. Малевич теперь здесь будет жить, много картин нарисует".

Луначарский, надо признаться, тоже оказался малый не дурак, продал эту картину в какой-то музей за 200 рублей, никто не остался в убытке.

Дед смекалистый был человек, в артели наладил производство картин. Слепые по трафаретам стали красить черные квадраты. Они очень хорошо пошли, особенно, когда Луначарский написал брошюру о новом искусстве.

Все критики подхватили, наперебой стали хвалить СУПРЕВМАТИЗМ.

Малевич зажил как король, больше спал, да суп свой любимый кушал. Подпишет с утра тридцать картин, деньги под подушку, и снова в кровать.

Он посвежел, разрумянился и даже говорить стал с французским акцентом.

А дед-то как был рад, что слепым работа нашлась. Среди них оказалось много хороших художников. Честные ребята: что видели, то и рисовали, работали только с натуры. Некоторые, у кого остатки зрения сохранились, стали кружочки и палочки по трафарету клепать. Все лучше, чем колеса тележные собирать. И искусство все-таки.

Луначарский часто приезжал. Много картин увозил в столицу.

Очень хорошо пошел бизнес, не успевали деньги считать.

А потом один слепой перепутал бочки с краской, так получился красный квадрат. Малевич назвал его "Живописный реализм крестьянки в двух измерениях".

Луначарский даже прыгал от радости. Из-за этого артель в 1917 году переименовали в "Красный квадрат", – кооператив освобожденного труда незрячих художников, сокращенно – КККОТНХ.

На черные квадраты спрос упал, так и остались они у нас в подвале в Гомеле. Мне только очень стран