Значит, Адам был судим Богом, раскаялся и получил прощение. Как видим, в еврейском тексте нет Мессии-Искупителя, а в предании нет необходимости в его искупительных, дарующих прощение крестных муках, ведь Адам покаялся и был прощен, говорят талмудисты, и все его дети точно таким же образом могут обрести милость Божию - покаяться в Рош-Гашана.

Если православные христиане исповедуют то, что Адам был проклят и изгнан из рая с упованием получить прощение через пять с половиной тысяч лет, с надеждой на приход Мессии-Искупителя, Примирителя человека с Богом, то иудеи исповедуют другое: Адам был проклят, покаялся и был прощен и нет никакой необходимости в искупительной, дарующей прощение Голгофе. И первое и второе исповедание существует и растет, держится и живет на корне совершенно различных священных текстов.

Итак, первое и самое главное обетование о приходе Мессии искажено, и на основе порченого текста рождается лживое устное талмудическое предание.

II. А теперь сравним тексты Священного Писания книги пророка Исаии глава 7, стих 14

В Кумранских пещерах одним из первых найденных свитков-текстов была рукопись пророка Исаии. Именно он, согласно современной Септуагинте, пророчествовал о том, что Дева зачнет (Ис. 7:14), и именно он, согласно современному масоретскому тексту, говорил не о деве, а о молодой женщине (Ис. 7:14). И вот, наконец, подлинный древнееврейский, самой десницей Божией хранимый до 1947 года текст, не подвергшийся обработке масоретов, решил этот спор и утвердил истину: "альма" - действительно означает "дева", а не "молодая женщина", как переводили масореты.

Масоретский текст:

За то Господь Сам даст вам знамение: вот, эта молодая женщина забеременеет и родит сына, и наречет ему имя Имману Эйл.

Септуагинта:

Сего ради даст Господь Сам вам знамение: се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Еммануил.

Сам Господь желает дать знамение, которое и состоит в том, что зачнет и родит Дева и назовут Младенца Еммануилом, что значит "с нами Бог", то есть Бог стал человеком или, говоря одним словом, Богочеловеком, Мессией (и Слово плоть бысть, - повествует евангелист Иоанн, - Ин. 1:14). Это-то и есть Божественное знамение: соединение Бога с человеком, в то время как естественное рождение сына от жены, а не от девы, отнюдь не является знамением.

В 1951 г. журнал "Time" сообщал: "В найденной несколько лет тому назад рукописи пророчества Исаии, писанной до Рождества Христова, в стихе 14-м 7-й главы стоит "Дева", а не "молодая женщина" ("Time", 1951, № 18, с. 5).

Заметим также, что если Септуагинта и славянский текст указывают на то, что имя Еммануил ("с нами Бог") нарекут Мессии все искупленные Им народы земли - наречеши, то масореты умаляют эту тайну лишь до наречения имени младенцу самой матерью - наречет. В найденном среди кумранских рукописей Великом свитке Исаии содержится чтение, отличное от масоретского текста и согласное со славянским переводом: Его имя будет названо. То есть именем Еммануил Младенца называет не только Мать, но и многие другие лица. Такой же вариант содержится у евангелиста Матфея, который цитирует дословно данный стих из книги Исаии: И нарекут имя Ему Еммануил (Мф. 1:23). Евангелист Матфей вообще цитирует все пророчества по Септуагинте. Заметим, что Евангелие от Матфея было написано около 42 года по Р. X., на еврейском языке, а самая ранняя копия этого Евангелия относится к IV веку, то есть намного старше масоретской версии пророка Исаии.

Еще одно отличие кумранского Великого свитка Исаии от масоретского текста заключается в следующем:

В масоретской традиции имя младенца принято записывать раздельно двумя словами. Данное написание может говорить о понимании имени в общем, нарицательном смысле (Имману Эйл - с нами Бог) - как избавление народа от конкретной опасности сиро-ефраимского нашествия. В Великом же свитке Исаии оба слова написаны слитно и тем самым подчеркивается, что в этом выражении видно имеющее очень важный смысл имя, которое должно понимать как собственное имя конкретного человека, причастного к присутствию Бога со своим народом. Слитно записано в кумранском тексте книги Исаии имя Еммануил и в двух других местах: в 8, 8 и 8, 10. Во всех этих стихах видно собственное имя Мессии как воплотившегося Бога, Богочеловека.

Масоретский текст в этих стихах дает раздельное написание.

III. Далее в седьмой главе пророка Исаии, в стихе 16 говорится подробнее о имеющем родиться Необыкновенном Младенце

Септуагинта:

Зане прежде неже разумети Отрочати благое или злое, отринет лукавое, еже избрати благое, и оставится земля, еяже ты боишися, от лица двух царей.

Как может младенец прежде сознательного понимания добра и зла отринуть лукавое и избрать благое? Однако из текста видно: Необыкновенный Младенец еще прежде, чем дети его возраста научаются различать добро и зло, в самом раннем младенчестве уже не будет иметь в Себе никакой части зла. Известно, что после грехопадения прародителей поврежденность человеческой природы грехом стала "наследственной", передающейся от родителей к детям. Пророк Давид, каясь пред Богом, говорит: Се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя (Пс. 50:7). Вместе с зачатием, соединенным с чувственным удовольствием, передается и грех произволения, грех первозданного Адама, а следовательно, и немощь естества. Страстное рождение служит как бы каналом, который приобщает человека с самого начала его бытия к потоку греховной жизни. Дурные склонности, страсти и пороки, немощи душевные с момента самого зачатия уже гнездятся в сердце человека. И если в раннем младенчестве еще не проявляются очевидно, то с приходом в сознательный возраст обнаруживают свое присутствие со всей силой. Тот же Младенец, о Котором пророчествует Исаия, не будет причастен общей для всех людей поврежденности грехом, ибо рождение Его сверхъестественное - ни от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася (Ин. 1:13). И именно об этом говорят слова: прежде неже разумети Отрочати благое или злое, отринет лукавое, еже избрати благое. Таким образом свидетельствуется о совершенной безгрешности Имеющего родиться, свойственной только одному Богу. Это - указание на Божественное достоинство Мессии.

Но в масоретском тексте это важное свидетельство о Божественности Грядущего Искупителя отсутствует совсем.

Масоретский текст:

Ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе (слова отринет лукавое, еже избрати благое отсутствуют совсем), земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее (Ис. 7:16).

Таким образом, исключением из текста небольшого фрагмента фразы мессианский смысл заменяется незначительным историческим свидетельством.

Однако истинное знамение в том, что ради рождения в будущем от Девы Необыкновенного Божественного Младенца Иудея и Иерусалим сохранятся Господом, потому оставится земля врагов, которой так боится царь Ахаз, от лица двух царей - враги Иудеи не будут более страшны ей. И это - для того, чтобы жители Иудеи смогли встретить в будущем своего Искупителя.

Все важнейшие моменты седьмой главы пророка Исаии, указывающие на мессианский характер пророчества, полностью совпадают у Септуагинты и славянского текста с найденным среди кумранских рукописей Великим свитком Исаии, в то время как масоретский текст свитку с Мертвого моря не соответствует.

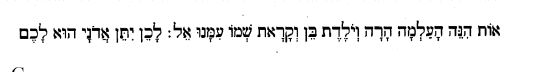

Существует возражение, что еврейское слово альма(Хинне ха альма хара, вайолегет бен ве карат шемо Иммануэйл - Ис. 7:14) означает не деву, а молодую женщину, и что на еврейском языке "дева" или "девица" выражается словом бетула. Но при тщательном исследовании оказывается, что альмапереводится именно как "девица". Слово альмапроисходит от глагола "алам", что значит "возмужать", "достичь физической зрелости", то есть из ребенка, девочки, возрасти до девушки. Следовательно, альма значит "девушка", "девица".

Семьдесят толковников, которые перевели с еврейского на греческий язык все книги Св. Писания, были евреями, прекрасно знавшими и свой родной еврейский, и греческий языки, и, следуя духу Писания, слово альма они перевели словом "дева". Греческое слово "парфенос", поставленное в их переводе пророчества, означает "совершенная девственница", что неприложимо к "молодой женщине". И не только в книге пророка Исаии, но и во многих других местах Св. Писания альма переведено 70 толковниками именно как "девица":

1) "Хине авохи ницав аль эйн хамаим ве хай я ха альма…" - "Вот, стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать…" (Быт. 24:43). Речь идет о Ревекке, которая еще не стала женой Исаака, то есть была незамужней девушкой.

2) "Ватомер лах бат паро, лехи вателех а альма" - "И сказала ей дочь фараона: сходи! Девица пошла и призвала мать младенца" (Исх. 2:8). Девицей тут называется сестра Моисея, девочка, которая по наказу матери наблюдала за младенцем-братом, спрятанном в тростнике у берега реки.

3) "Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами" (Пс. 67:26).