Естественно, предположение об идентичности Риотама и Артура кажется несколько натянутым. Однако оно подтверждается свидетельствами других средневековых авторов, писавших до Гальфрида или не пользовавшихся его трудом при сочинении своих повествований. Так, некий бретонец, автор жития местного святого, в предисловии к этому житию рассказывает о событиях пятого века в Бретани и упоминает "Артура, короля бриттов", причем деяния этого Артура практически полностью соответствуют деяниям Риотама. В еще одной хронике находим интересную подробность: правителя-изменника эта хроника называет Морвандием - что вполне может быть истолковано как контаминация имен "Мордред" и "Арвандий".

Остается решить вопрос о несходстве имен: ведь имя "Риотам" никоим образом, по всем филологическим законам, не могло трансформироваться в валлийское "Артур". Вероятно, Риотам в действительности носил два имени (как было в обычае у части бриттов - вспомним хотя бы Аврелия Амброзия), и вторым его именем было "Артур" или, скорее "Арторий". Одно имя сохранилось в истории, а второе перешло в легенду. Существует и более "экзотическая" версия, возводящая имя "Риотам" к бриттскому слову "Риготамос" (Rigothamos), "верховный правитель". В таком случае "Риотам" - уже не имя, а прозвище или титул: "Арторий Риотам" или "Риотам Арторий". Впрочем, не исключен и обратный вариант, когда "Риотам" - имя, а "Арторий" - прозвище. Вспомним легата Луция Артория Каста, переправившегося через Ла-Манш во главе легиона; может статься, какой-нибудь поэт, желая польстить своему правителю, поименовал его в стихах "вторым Арторием".

О Риотаме до того, как он очутился в Галлии, не известно ровным счетом ничего. Тем не менее он был достаточно важной персоной, раз римский император обратился к нему за помощью. "Король бриттов", пожалуй, явное преувеличение, однако он наверняка был вождем какого-либо бриттского племени - или союза племен, поскольку смог по просьбе императора собрать многочисленное войско и переправить его через пролив. По всей видимости, он правил областью на западе острова, то есть на территории легендарного Артура, и, по всей видимости, был вовлечен в крупнейший "артуровский" проект, о котором поведала нам археология, - в перестройку замка Кэдбери, предполагаемого Камелота. И все двенадцать битв Артура, о которых рассказывается у Ненния, вполне укладываются в приблизительные годы жизни Риотама.

Но вернемся с континента на "остров Придейн", как валлийские "Триады" именовали Британию.

Гальфрид писал свою "Историю" в период, когда в Британии установилось правление норманнов. Молодая династия Плантагенетов, укоренившаяся как на острове, так и на материке (Нормандия и Бретань), весьма одобрительно отнеслась к труду Гальфрида. "Для представителей этой династии, и прежде всего для короля Генриха II (чьей женой была знаменитая Алиенора Аквитанская, страстная поклонница куртуазной лирики трубадуров и покровительница литературы), артуровские легенды обладали большой притягательной силой. Ведь они рассказывали о досаксонских правителях Британии, якобы генетически связанных с родом римских императоров. Поэтому-то Генрих проявлял повышенный интерес к личности короля Артура, дал это имя одному из своих внуков… и способствовал появлению стихотворного романа-хроники Васа "Брут" (1155)" (А.Д. Михайлов). В своем романе Вас пересказал в стихах "Историю" Гальфрида, значительно изменив образ короля Артура. Васовский Артур приобрел черты убеленного сединами старца, мудрого правителя и образца благородства и рыцарственности; кроме того, в романе Васа появился Круглый стол ("заимствованный" из бретонского фольклора), за которым собирались наиболее прославленные рыцари.

Образ Артура продолжал бытовать и в народной традиции. Некий норманнский священник, в 1113 г. посетивший Уэльс, сообщал, что местные жители показывали ему места, связанные с этим королем, и уверяли, что Артур по-прежнему жив. В Бретани утверждали, что король находится на зачарованном острове - Авалоне Гальфрида - или спит в глубокой пещере, но в урочный час пробудится и вернется к своим подданным. Благодаря бретонским певцам легенды об Артуре распространялись по Европе; в частности, мы находим изображения персонажей артуровского эпоса на вратах собора в итальянской Модене.

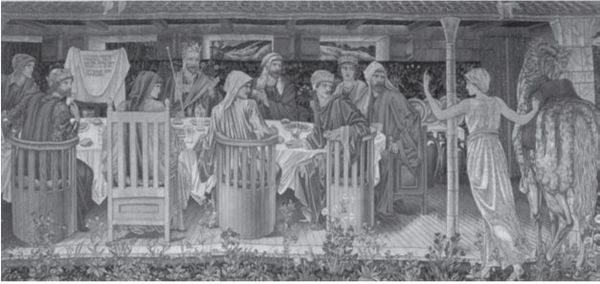

Э. Берн-Джонс. Артур и рыцари Круглого стола призваны на поиски незнакомкой.

С конца XII столетия легенды об Артуре прочно вошли в средневековую литературу. Прежде всего необходимо упомянуть знаменитого французского поэта Кретьена де Труа; впрочем, Кретьен писал не столько об Артуре, сколько о рыцарях короля - Эреке, Ивейне, Ланселоте, Гавейне и Персевале. Радениями Кретьена и его продолжателей все большую значимость в своде артуровских легенд стал обретать образ Мерлина. У британских авторов Мерлин играл вспомогательную роль - он лишь предрекал рождение Артура и содействовал зачатию младенца; у авторов же норманнских Мерлин превратился в могущественного чародея, этакого магического гаранта королевской власти. Гальфрид помещал столицу и двор Артура в Каэрлеоне, а норманнские авторы перенесли артуровский двор в мифический Камелот. Именно в сочинениях норманнов легенда приобрела столь знакомые нам черты: появились эпизоды с извлечением меча из камня как подтверждением права на престол, с падением Мерлина, побежденного любовью к чародейке, с подвигами Гавейна (хотя знаменитый стихотворный рыцарский роман "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" сложился позднее) и, наконец, с поисками Святого Грааля.

На протяжении Средних веков романы о короле Артуре и рыцарях Круглого стола становились все популярнее среди аристократии. Британские лорды и леди устраивали "артуровские пиры", на которых "примеряли" на себя роли персонажей этих романов. Со временем Артур стал национальным героем Англии, причем его изначальный статус врага англосаксов был напрочь забыт. Эдуард I Плантагенет, по свидетельствам современников, устроил пять приемов "в духе рыцарей Круглого стола"; более того, свои притязания на Шотландию он обосновывал тем, что когда-то Шотландия входила в состав королевства Артура. А Эдуард III всерьез помышлял о возрождении рыцарского ордена, якобы учрежденного Артуром (но в конце концов вместо возрождения старого ордена учредил новый - знаменитый орден Подвязки).

Что касается эволюции персонажей этих романов, то с введением в артуровские легенды Граальского цикла двор Артура отодвинулся на задний план, а идейным центром свода легенд стал именно Грааль. Постепенно начало правления Артура стало связываться уже не с мифологизированными событиями Темных веков британской истории, а с перенесением на острова священных реликвий христианства (частицы креста распятия, той же чаши Грааля и т. д.). "Подвиги основных персонажей артуровских сказаний приобрели иное содержание: на смену бездумным поискам приключений пришли осмысленные богоугодные деяния, ведущие к моральному совершенствованию рыцаря и к установлению справедливости и гармонии в мире… Роль короля Артура претерпела дальнейшую редукцию: этот персонаж совершенно утратил былую активность, превратившись даже не в верховного судью в делах доблести и чести, а в некоего бесстрастного наблюдателя, в праздности и лени проводящего свои дни в Камелоте и других замках. Артур лишается "истории": у его королевства нет ни начала, ни конца, оно как бы существует вечно. Нет у него и четких географических границ: это уже не королевство Британия, а какая-то всемирная империя, без конца и без края" (А.Д. Михайлов).

В годы Войны Роз (1455–1458 гг.) английский аристократ сэр Томас Мэлори на основе наиболее известных обработок и пересказов артуровских легенд составил собственное повествование, которое назвал "Книгой о короле Артуре и об его доблестных рыцарях Круглого стола". Во многом это повествование представляет собой парафраз сочинений предшественников, однако Мэлори не просто пересказывал - он менял, исправлял, добавлял; в частности, именно он создал цельный образ королевы Гвиневры и ее трагической любви к Ланселоту. Подобно тому как сочинение Гальфрида подвело итог развитию легенды об Артуре на кельтской почве, творческая компиляция Мэлори завершила собой норманнский этап эволюции этой легенды. В 1485 г. У. Кэкстон опубликовал текст Мэлори под названием "Смерть Артура"; с течением лет эта книга стала канонической - своего рода "Библией Артура", на нее опирались и продолжают опираться позднейшие сочинители артуровских романов и поэм - например, Альфред Теннисон, Олджернон Ч. Суинберн, Уильям Моррис, Чарльз Уильямс или Теренс Х. Уйат.

В 1936 г. английский историк Р.Дж. Коллингвуд, опираясь на приводимое у Ненния описание двенадцати битв Артура, высказал предположение, что Артур был командиром кавалерийского отряда, наподобие римской алы, и что этот отряд нападал на небольшие группы саксов, бродившие по территории острова. Этого же предположения придерживались Чарльз Уильямс и Клайв С. Льюис, в соавторстве написавший "Артуровский фрагмент". В общем и целом к этому предположению, хотя и с оговорками, склонялись и другие современные исследователи - до тех пор пока в 80-х годах XX столетия не был "открыт" Риотам.