Раздел V

Право

5.1. Право в системе социальных норм

В обществе все многообразие деятельности людей и групп регулируется различными нормами. Социальная норма – признанная в данном обществе форма поведения. Социальные нормы регулируют границы допустимого, указывают желаемые образцы поведения, способствуют социализации личности. Нормы универсальны, то есть адресованы всем членам общества, а их действие не ограничено во времени. Понятие "социальная норма" предполагает, что все члены общества признают ее позитивный характер и ожидают от других людей ее соблюдения (см. 3.8).

Социальные нормы могут быть фиксированными (закрепленными в правовых актах, гарантированных государством) и неписанными (существующими неформально, но признаваемыми обществом). По механизму регулирования выделяются такие социальные нормы, как мораль, обычаи, традиции и т. д. Одним из видов социальных норм являются правовые нормы – юридически закрепленные правила поведения, обеспеченные силой государственного принуждения. Для того чтобы правовые нормы могли соблюдаться, они должны быть опубликованы, то есть сделаны доступными для всеобщего ознакомления. Совокупность установленных государством норм называется правом.

Право является одним из регуляторов общественных отношений, причем единственным из них, исходящим от государства. В государстве с демократической политической системой правовые нормы в значительной степени являются продуктом общественного консенсуса по данному вопросу. В авторитарных и тоталитарных государствах правовые нормы нередко находятся в противоречии с другими принятыми в обществе социальными нормами, что может привести как к игнорированию данной правовой нормы, так и к народным возмущениям.

Правовые нормы взаимодействуют с другими социальными нормами. В частности, нормы права обычно соответствуют нормам морали, обеспечивая им защиту со стороны государства. В то же время эффективность реализации правовых норм резко повышается при условии подкрепления их нормами морали. Такие социальные нормы, как обычаи и традиции, в традиционном обществе в значительной степени являлись источниками правовых норм. В современном обществе сферы их действия обычно не пересекаются (например, правовые нормы не регулируют способы приветствия знакомых). Это означает, что право не является единственным регулятором общественных отношений. Занимая собственное место в системе социальных норм, оно выступает в качестве ее своеобразного элемента.

Особые отношения складываются между правовыми и религиозными нормами. Исторически право, религия и традиции тесно переплетались. В настоящее время, когда практически повсеместно провозглашен принцип отделения церкви от государства, религиозные нормы разведены с правовыми и регулируют разные стороны жизни человека и общества. Иная ситуация сложилась в некоторых исламских государствах (Саудовская Аравия, Иран), где в основу права положен шариат – совокупность правовых, религиозных и моральных норм, регулирующих повседневную жизнь мусульман. По сути, шариат сам по себе является системой социальных норм, в которой право не выделено как отдельный элемент.

5.2. Система российского права. Законотворческий процесс

Система права – это определенным образом организованная совокупность отраслей права, правовых институтов и норм, отражающая, с одной стороны, специализацию правовых норм, с другой стороны, их единство и непротиворечивость. Система права включает в себя нормы права (правовые нормы, см. 5.1), институты права (выделяются также субинституты) и отрасли права (выделяются также подотрасли).

Отрасль права – элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих однородную группу общественных отношений. Отрасль права отличается своеобразием как предмета, так и метода правового регулирования. Основаниями для деления права на отрасли считаются предмет правового регулирования (однородная и отделимая от других группа общественных отношений), метод правового регулирования (совокупность приемов, способов воздействия на общественные отношения) и способность к взаимодействию с другими отраслями права. Основные отрасли права: конституционное право, административное право, муниципальное право, международное право, гражданское право, трудовое право, налоговое право, уголовное право. В рамках отраслей права иногда выделяются подотрасли, представляющие собой ряд родственных институтов права. Например, в составе гражданского права функционируют жилищное право, авторское право, наследственное право.

Институт права – сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную разновидность общественных отношений. Вместе с составляющими их нормами институты формируют структуру каждой отрасли права. Институты права объединяют нормы, которые регулируют лишь часть отношений определенного вида, например, институт брака в рамках семейного права или институт купли-продажи в рамках гражданского права. Некоторые институты входят сразу в несколько отраслей права, например, институт договора относится к гражданскому праву, трудовому праву и т. д. Внутри некоторых сложных институтов права могут быть выделены субинституты, например, договор поставки в гражданском праве включает в себя институты штрафа, неустойки, ответственности и т. д.

Процесс законотворчества (упорядоченный процесс принятия законов) состоит из нескольких этапов. Принятие закона начинается с разработки законопроекта и внесения его в Государственную Думу (законодательная инициатива). В Российской Федерации право законодательной инициативы принадлежит Президенту, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству, законодательным органам субъектов федерации, а также Конституционному Суду и Верховному Суду по вопросам их ведения. Внесенные в Государственную Думу законопроекты обсуждаются в рамках парламентской процедуры, принимаются Думой и Советом Федерации, подписываются Президентом и публикуются, после чего обретают силу, становясь законами (см. 4.14). Все законы, действующие и вновь принимаемые, должны соответствовать Конституции Российской Федерации.

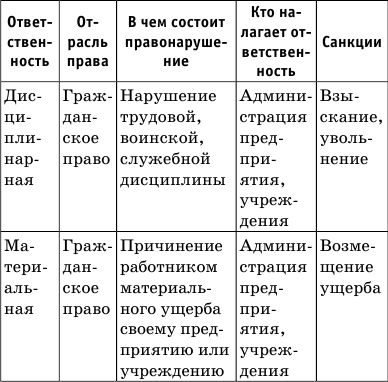

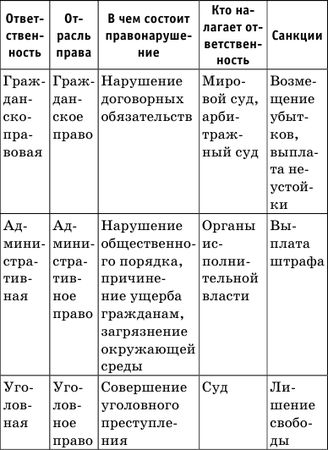

5.3. Понятие и виды юридической ответственности

Нарушение любых социальных норм влечет за собой применение тех или иных негативных санкций (см. 3.9). В частности, нарушение правовых норм, установленных государством, имеет результатом применение формальных негативных санкций, иными словами, наступает юридическая ответственность, характеризуемая применением мер государственного принуждения к виновному лицу за совершенное правонарушение. Субъектом юридической ответственности является государство в лице правоохранительных органов, а объектом – правонарушитель (дееспособное лицо, совершившее действие или допустившее бездействие, противоречащее правовым нормам). Юридическая ответственность различается в зависимости от отрасли права, в сфере действия которой совершено правонарушение: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная, уголовная.

Юридическая ответственность характеризуется следующими функциями: карательной (наказание правонарушителя), превентивной (предотвращение новых правонарушений благодаря демонстративной строгости наказания), воспитательной (формирование у граждан представлений о незыблемости правопорядка и законности), правовосстанавливающей (восстановление нарушенных правонарушением общественных отношений), организующей (неотвратимость наказания обеспечивает действенность организующих начал в жизни общества).

Выделяются следующие принципы юридической ответственности: законность (точное следование закону, недопущение произвола), справедливость (следование принципу отсутствия у закона обратной силы, за одно правонарушение может последовать лишь одно наказание, зависимость степени наказания от тяжести правонарушения), неотвратимость наступления (никто не может быть освобожден от установленного законом наказания), целесообразность, индивидуализация наказания (установление степени наказания с учетом особенностей личности правонарушителя).

При определенных обстоятельствах правонарушитель может быть освобожден от ответственности (примирение с пострадавшим, тяжелая болезнь правонарушителя) или получить отсрочку отбывания наказания (беременные или женщины, имеющие малолетних детей). К числу обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, относятся несовершеннолетие правонарушителя (по тяжким уголовным преступлениям – с 14 лет, по уголовной, административной и дисциплинарной ответственности – с 16 лет, по гражданской ответственности – с 18 лет), крайняя необходимость, принуждение, исполнение приказа, невменяемость правонарушителя.