Главой нашего государства является Президент Российской Федерации. Он обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Без Президента не осуществляются никакие назначения на высшие государственные посты в Российской Федерации. Президент назначает выборы Государственной Думы, вносит в нее законопроекты и распускает ее, назначает референдум, подписывает и обнародует федеральные законы.

Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. Президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации и принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности.

Законодательная власть в Российской Федерации принадлежит Федеральному Собранию Российской Федерации. Оно состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы, заседающих раздельно. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого из субъектов Российской Федерации, по одному от представительного и исполнительного органов. Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избираемых всенародным голосованием.

Федеральные законы принимаются Государственной Думой и передаются на рассмотрение Совета Федерации. В случае их отклонения Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию, после чего закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов. Принятый закон направляется Президенту, который подписывает и обнародует его. Если Президент его отклоняет, то Государственная Дума и Совет Федерации вновь его рассматривают. Если при повторном рассмотрении закон одобряется в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию и обнародованию.

Исполнительную власть в нашем государстве осуществляет Правительство Российской Федерации, состоящее из Председателя Правительства, заместителей Председателя Правительства и федеральных министров. Председатель Правительства назначается Президентом с согласия Государственной Думы, представляет Президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и предлагает ему кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.

Среди функций, возложенных на Правительство согласно Конституции, – разработка федерального бюджета и обеспечение его исполнения, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, проведение единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии, управление федеральной собственностью, обеспечение обороны страны и государственной безопасности, реализация внешней политики, обеспечение законности, прав и свобод граждан, охрана собственности и общественного порядка, борьба с преступностью.

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции федеральных законов, законов субъектов федерации, договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также международных договоров. Конституционный Суд в случае жалоб проверяет конституционность закона, примененного в конкретных делах, а также дает толкование Конституции Российской Федерации.

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и другим делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

С 2014 года к нему также перешли функции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, который являлся высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществлял судебный надзор за их деятельностью и давал разъяснения по вопросам судебной практики.

Генеральный прокурор Российской Федерации возглавляет Прокуратуру Российской Федерации, полномочия, организация и порядок деятельности которой определяются федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации". Прокуратура осуществляет свои полномочия независимо от других органов государственной власти и не относится ни к одной из ветвей власти. Прокуратура представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на ее территории.

Функционирование органов власти субъектов федерации регулируется законодательством субъектов федерации.

4.15. Федеративное устройство России

Современная Россия представляет собой федеративной государство. Федерация – форма государственного устройства, при которой несколько государственных образований, юридически обладающих определенной политической самостоятельностью, образуют союзное государство. Ее противоположностью является унитарное государство. Субъекты федерации в разных федерациях носят разные названия: штаты, кантоны, федеральные земли и т. п. Их самостоятельность ограничена федеральным законодательством, которое обычно не дает субъектам федерации право на самостоятельную внешнюю политику и на выход из состава федерации.

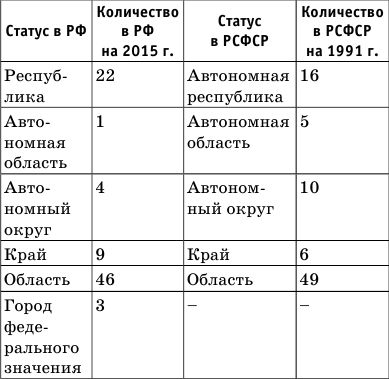

По способу образования федерации делятся на договорные (возникли на основе добровольного объединения нескольких независимых государств) и конституционные (возникли после федерализации унитарного государства). По особенностям формирования федерации могут быть территориальными (субъекты формируются по географическому принципу) или национальными (субъекты формируются по национальному признаку), а также смешанными (где используются оба принципа). Кроме того, с точки зрения конституционно-правового статуса субъекты федерации могут быть симметричными (все субъекты федерации имеют равный статус) или асимметричными (субъекты федерации различаются по статусу). Россия является конституционной, смешанной национально-территориальной асимметричной федерацией. Начало федеративному устройству России было положено в 1918 году, когда советское правительство провозгласило принцип самоопределения народов. Народы, жившие в границах бывшей Российской империи, получили возможность создать союзные республики. Российская Федерация (тогда называлась Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – РСФСР) стала одной из них. В свою очередь, она состояла из субъектов разного типа. На 1991 год (распад СССР) количество типов субъектов в РСФСР ограничивалось пятью: автономная республика, автономная область, автономный округ, край и область. Первые три типа субъектов создавались по национальному признаку, последние два – по территориальному. При этом автономные области являлись частью краев, а автономные округа – областей. Автономные республики, края и области входили в состав союзных республик. Край отличался от области более крупными размерами и тем, что в его состав входили автономные области.

После распада СССР автономные республики и 4 из 5 автономных областей повысили свой статус до республик. Одна из республик разделилась на две. Возник новый тип субъекта федерации – город федерального значения (его получили Москва и Санкт-Петербург). В 2003–2008 годах 6 из 10 автономных округов были включены в состав краев и областей, объединенные субъекты получили статус краев. В 2014 году в результате референдума в состав Российской Федерации вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Таким образом, сформировалась современная федеративная структура Российской Федерации, включающая в себя 85 субъектов федерации.

Несмотря на разные названия, все субъекты Российской Федерации равноправны в своих правах и отношениях между собой и федеральным центром. Однако республики, в отличие от прочих субъектов федерации, принимают собственные конституции и имеют право устанавливать свои государственные языки наряду с русским. Система органов государственной власти субъектов федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством.

Вопросы, находящиеся в исключительном ведении Российской Федерации, и вопросы, находящиеся в совместном ведении федерального центра и субъектов федерации, перечислены в Конституции РФ. Вне этих пределов субъекты федерации обладают всей полнотой государственной власти. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На ее территории не допускается установление таможенных границ и каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.