Великие эпические поэмы "Махабхарата" и "Рамаяна" принадлежат уже не столько ведическому, сколько индуистскому канону, закрепленному в пуранах и в классической санскритской литературе. Древние ведийские боги, стоявшие во главе арийского пантеона, отступают в этих текстах на второй план, а их место занимают "новые" божества - Праджапати, Брахма, Вишну и Шива. С двумя последними богами связаны два мифологических цикла - так называемые вишнуитский и шиваистский; в каждом из циклов главную роль в создании мира и управлении им играет "одноименный" бог. Вишну посвящены шесть из 18 главных пуран, в остальных это божество (или его аватары) также является одним из главных действующих лиц. Вместе с Шивой и Брахмой Вишну образует Тримурти - триаду богов, в которой он - высшее начало, Абсолют, суть бытия и хранитель мироздания. Что касается Шивы, этот бог как бы "поменялся" статусом с ведийским Рудрой: в ведах Рудра носил эпитет Шива - "благой", в пуранах же имя Рудры стало эпитетом Шивы; "Махабхарата" называет Шиву верховным богом и творцом мира.

К концу I тысячелетия до н. э. индуизм, вопреки распространению джайнизма и особенно буддизма, прочно утвердился в Северной Индии. В дальнейшем индуизм охватил всю территорию полуострова Индостан и вышел за ее пределы, утратив при этом свои мифологические черты и превратившись в религиозно-философскую систему, каковая существует и поныне. Современный индуизм не представляет собой целостного явления; скорее это несколько религиозных течений (вишнуизм, шиваизм, сикхизм ), опирающихся на единый источник.

На юге Индии продолжительное время бытовала (и отчасти продолжает бытовать и сегодня) дравидская мифологическая традиция. Как писал А.М. Дубянский, "собственно о дравидской мифологии можно говорить в связи с дравидским, точнее, протодравидским этносом в эпоху, предшествовавшую становлению индуизма, и в настоящее время - в связи с архаическими мифологическими представлениями, сохранившимися на уровне сельской жизни и у сравнительно отсталых, не имеющих письменности племен. Именно они сохраняют еще самобытные космогонические и этиологические мифы, в которых главную роль играет богиня-созидательница, богиня-мать". В известной мере дравидская мифология может считаться прямой наследницей мифологии протоиндийской. Она оказала значительное влияние на индуистскую

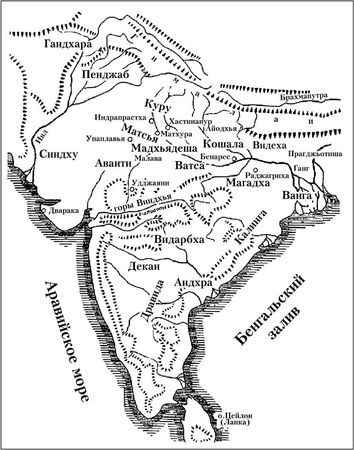

Карта городов арийской культуры.

мифологическую традицию, которая вобрала в себя многие дравидские сюжеты и в то же время сама подверглась существенному влиянию индуизма. Характерная черта дравидской мифологии - отсутствие пантеона и "проработанных" образов богов. В центре этой мифологии - жизненная сила, проявляющаяся в плодородии природы и через многочисленных духов.

Из дравидской традиции в индуизм пришли богиня войны и смерти Коттравей (как ипостась Дурги) и бог войны Муруган (как сын Шивы). Один из дравидских мифов гласит, что ведический мудрец Агаттияр принес на юг Индии тамильский язык, который узнал от Шивы (или от Муругана). Агаттияр считается и создателем первого тамильского грамматического трактата. В этом мифе видят отражение "встраивания" дравидийской традиции в индуизм.

Как говорилось выше, основным источником сведений о культуре и мифологии арийских племен периода "ведической ночи" является "Ригведа". Однако "Ригведой" древняя индийская литературная традиция далеко не исчерпывалась.

"Ригведа" принадлежит к священным текстам, которые называются ведами (veda - священное знание). Всего вед четыре: "Ригведа" ("веда гимнов"), "Самаведа" ("веда песнопений"), "Яджурведа" ("веда жертвенных формул") и "Атхарваведа" ("веда заклинаний"). "Ригведа" - древнейшая из них; она начала складываться еще до переселения ариев в Индию, а окончательный вид приобрела, когда арии прочно утвердились на завоеванных территориях.

Каждая веда представляет собой собрание текстов - самхиту; самхита "Ригведы" насчитывает 1028 гимнов в десяти разделах - мандалах, самхита "Самаведы" - 1549 гимнов, самхита "Яджурведы" - около 2000 гимнов и самхита "Атхарваведы" - 371 заклинание.

"Ригведа" - древнейшая среди вед; по словам французского исследователя Л. Рену, она не предполагает ни одного санскритского памятника, тогда как все они предполагают ее. Первоначально вед было три - "Ригведа", "Самаведа" и "Яджурведа"; четвертая - "Атхарваведа" - канонизирована позднее. Гимны "Ригведы" посвящены отдельным божествам, преимущественно Агни, Индре, Всем-Богам (Вишведева), богине Ушас и божественным близнецам Ашвинам. Мандала IX отличается от остальных тем, что посвящена одному божеству - Соме, а мандала X (единодушно признаваемая наиболее поздней частью "Ригведы") представляет собой своего рода переход от "конкретики" ранних гимнов к метафизике упанишад.

Что касается "Самаведы", она является фактически прямым повторением "Ригведы" (стихи мандал VIII и IX) с приложением музыкальной нотации; тексты стихов записаны в "напевной" форме - так, как эти стихи должны петься. "Яджурведа" состоит из жертвенных формул-яджусов, понять которые возможно только на основе конкретных ритуалов. Деление этой веды на Черную и Белую опирается на наличие/отсутствие комментариев к яджусам: Черная "Яджурведа" состоит из яджусов, стихотворных молитв (мантр) и комментариев, тогда как Белая (иначе Чистая) - только из яджусов и мантр. Как неоднократно отмечалось, если в "Ригведе" боги являются объектом почитания, а жертвоприношение только средством, с помощью которого это почитание осуществляется, то в "Яджурведе" в центре внимания находится само жертвоприношение, причем господствует взгляд, что правильно совершенное жертвоприношение дает жрецу власть над богами. По сравнению с "Ригведой", в "Яджурведе" произошли заметные мифологические "сдвиги": прежние боги уступили приоритет творцу Праджапати, Рудра приобрел черты и имена, характерные для Шивы, Вишну также выдвинулся на передний план. Во многих яджусах упоминается о борьбе богов-дева с демонами-асурами; кроме того, нередко встречаются упоминания и культе змей, дравидском по происхождению и неизвестном "Ригведе". Как писала Т.Я. Елизаренкова, "вся мифология, играющая в этом памятнике подчиненную роль, сосредоточена вокруг борьбы дева и асуров, протекающей с переменным успехом и служащей для мотивировки различных особенностей ритуала".

"Атхарваведу" многие ортодоксальные индуисты (приверженцы трех вед) до сих пор отказываются признавать канонической. Первоначально этот текст назывался "Атхарвангираса", то есть "книга Атхарвана и Ангираса". Атхарван и Ангирас - мудрецы-риши, олицетворяющие, соответственно, белую и черную магию. В основе "Атхарваведы" лежат народные заговоры и заклинания, литературно обработанные редакторами-брахманами. Мифология в этой веде подчинена магии: мифы чаще всего выступают как "обрамление" магических действий. Нужно также отметить, что верховный бог "Ригведы" Индра в "Атхарваведе" уступает свое место богу огня и домашнего очага Агни.

К ведам примыкают брахманы ("толкования Брахмана") - прозаические тексты различного объема, содержащие ритуальные, мифологические и другие пояснения к самхитам. Брахманы "Ригведы" - "Айтарея" и "Каушитаки", брахманы "Самаведы" - "Панчавинша" и "Джайминия", брахмана Черной "Яджурведы" - "Тайттирия", брахмана Белой "Яджурведы" - "Шатапатха", брахмана "Атхарваведы" - "Гопатха". По замечанию А.Я. Сыркина, время составления брахман совпадает с последним периодом оформления сам-хит - около X–VII вв. до н. э.

В состав брахман входят араньяки (буквально "лесные") - тексты для тех, кто удалился в леса, дабы посвятить свою жизнь благочестивым размышлениям. Известны также упанишады - поучения, передаваемые от учителя к ученику. Древнейшие упанишады входят в состав брахман, более поздние существуют как самостоятельные тексты. Вместе они составляют как бы заключительную часть вед, поэтому нередко называются ведантой ("цель вед").

Все эти разновидности текстов - веды, брахманы, упанишады - принадлежат к разряду шрути, то есть "услышанных" поэтами от богов. Всю совокупность шрути можно представить в виде таблицы (см. табл.).

Другой раздел ведической литературы - смрити, то есть "запоминаемое"; это ритуальные, законодательные и научные трактаты (сутры), возникшие на основе брахман и комментирующие веды. Совокупность сутр образует ведангу ("часть вед"). Впрочем, некоторые исследователи помещают сутры между шрути и смрити как вспомогательные тексты; сюда относятся фонетики, метрики, грамматики, этимологии, ритуальные поучения и астрономические трактаты. К смрити же причисляют эпические сочинения ("Махабхарата", "Рамаяна"), пураны ("древние") и итихасы ("бывшие") - повествования о прошлом, а также дхармашастры - своды законов.

Древнеиндийские самхиты