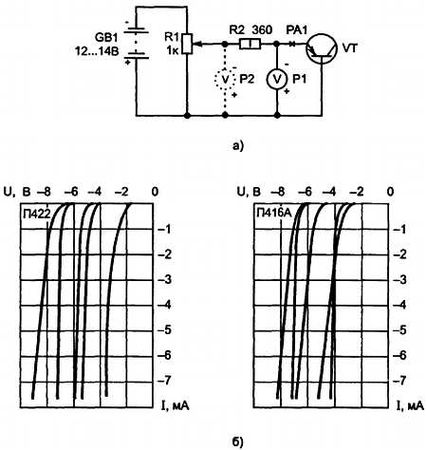

Рис. 4.48. Транзистор в качестве стабилитрона

Эмиттерный переход транзистора подобен диоду, пропуская постоянный ток в одном направлении - от эмиттера к базе, если транзистор структуры р-n-р, либо от базы к эмиттеру в случае транзистора структуры n-р-n. Если же этот переход включить в цепь постоянного тока "наоборот", он начнет выполнять функции уже известного вам стабилитрона (рис. 4.48, а).

Чтобы убедиться в сказанном, подберите маломощный низкочастотный транзистор, например, любой из серий МП39-МП42, либо высокочастотный, скажем, П416А, и соедините его выводы эмиттера и базы с другими деталями, показанными на рисунке.

Вольтметр PV1, контролирующий напряжение на эмиттерном переходе, - со шкалой на 5 или на 10 В. Движок переменного резистора должен находиться в исходном положении - нижнем по схеме. Начав перемещать движок резистора вверх по схеме, наблюдайте за показаниями вольтметра.

Вначале напряжение будет расти пропорционально перемещению движка, а затем отклонение стрелки вольтметра резко замедлится, что укажет на вхождение эмиттерного перехода в режим стабилизации. Даже когда движок окажется в крайнем верхнем по схеме положении, т. е. когда на цепь из резистора R2 (его можно считать балластным) и эмиттерного перехода транзистора будет подано полное напряжение батареи GB1 (12…14 В), измеряемое вольтметром напряжение не превысит нескольких вольт.

Чтобы еще более убедиться в стабилизирующем действии эмиттерного перехода, нужно контролировать одновременно напряжение до резистора R2 и после него. Если второго вольтметра нет, можно при каждом фиксированном положении движка резистора подключать вольтметр PV1 попеременно то к эмиттерному переходу, то к переменному резистору.

А если в цепь эмиттерного перехода включить еще и миллиамперметр (на схеме показано крестиком), то можно следить не только за изменениями напряжения, но и за током, протекающим через стабилитрон, и в итоге снять вольт-амперную характеристику "стабилитрона". Ее вид может соответствовать одной из показанных на рис. 4.48, б для транзистора П416А или П422. Вообще же семейство ВАХ свидетельствует о том, что эмиттерный переход каждого экземпляра даже одного типа транзистора обладает своим напряжением стабилизации. Поэтому из набора транзисторов всегда можно выбрать то, что удовлетворяет заданному напряжению стабилизации.

И еще. Если у обычного стабилитрона минимальный ток стабилизации составляет 3 мА, то у нашего стабилитрона он равен 1 мА. Номинальный ток стабилизации составляет примерно 5 мА. Кроме указанных германиевых транзисторов в подобном режиме способны работать и кремниевые - серий КТ301, КТ306, КТ312, КТ315, КТ316. Напряжение стабилизации их лежит в пределах 7…12 В.

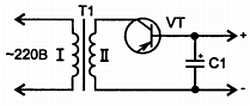

4.7.11. Транзистор как выпрямительный диод (рис. 4.49)

Рис. 4.49.Транзистор как выпрямительный диод

Возьмите любой мощный транзистор, скажем, серии П213, оксидный конденсатор емкостью 50…100 мкФ на напряжение не ниже 25 В и понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 8…12 В. Соедините эти детали в соответствии со схемой и включите трансформатор в сеть, а к выводам конденсатора прикоснитесь щупами вольтметра постоянного тока. Стрелка вольтметра зафиксирует значение постоянного напряжения, которое, конечно, будет превышать значение переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

Как видите, в данном случае в качестве выпрямительного диода работает коллекторный переход транзистора. Подключая к выходу выпрямителя различную нагрузку, нетрудно убедиться, что "транзисторный" диод способен выдерживать токи в сотни миллиампер без ощутимого нагрева корпуса транзистора.

Конечно, роль диода может выполнять и эмиттерный переход, но допустимый ток через него значительно ниже. Хотя на практике в подобных выпрямителях используются мощные диоды, "транзисторный" вариант все же следует взять на вооружение. Ведь нередко в радиоаппаратуре, в том числе и самодельной, мощные транзисторы выходят из строя вследствие пробоя - короткого замыкания между коллектором и эмиттером.

Не выбрасывайте такой транзистор, приберегите его на случай использования в выпрямителе. Для германиевых транзисторов коллектор будет выполнять роль анода диода, а база - катода, для кремниевых - наоборот. Предельно допустимое обратное напряжение транзисторов-диодов может достигать 30…40 В, а ток - 1…6 А.

Транзисторы старых выпусков П201-П203 допускают ток 1 А, транзисторы серий П213-П217 - 3 А, П210 - 6 А. Конечно, эти цифры справедливы при использовании транзистора с теплоотводом.

Интересно, что площадь теплоотвода может быть меньше, чем в случае использования транзистора по своему прямому назначению при таких же токах. Объясняется это тем, что в "диодном" режиме на транзисторе рассеивается меньшая мощность: при прямом токе мало падение напряжения на открытом переходе коллектор-база, при обратной полярности мал ток через закрытый переход. Так, для транзистора П210 теплоотвод можно составить из пяти сложенных вместе свинцовых шайб диаметром 45…50 мм.

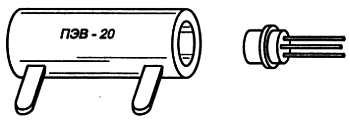

4.7.12. Устройство для термоиспытаний транзисторов (рис. 4.50)

Рис. 4.50.Устройство для термоиспытаний транзисторов

Для проверки влияния температуры на параметры транзисторов (например, при подборе идентичных транзисторов) в любительских условиях удобно использовать в качестве нагревателя постоянные проволочные эмалированные резисторы ПЭВ-20. Сопротивление резисторов выбирают в зависимости от напряжения источника питания и требуемой температуры нагрева. Испытываемый транзистор вставляют в отверстие в трубчатом каркасе резистора, как показано на рисунке. При необходимости диаметр этого отверстия можно несколько увеличить, обработав его наждачной бумагой, намотанной на круглую оправку.

Изменяя ток в цепи резистора-нагревателя (с помощью автотрансформатора, реостата или другим способом), температуру нагрева можно изменять в широких пределах. Градуируют устройство с помощью термометра, помещенного внутрь резистора.

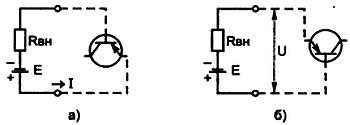

4.7.13. Определение цоколевки транзистора (рис. 4.51)

Рис. 4.51.Определение цоколевки транзистора

Если обозначение транзистора, нанесенное на его корпусе, стерлось или нет под рукой справочника по полупроводниковым приборам, то для определения цоколевки транзистора и структуры его проводимости можно воспользоваться авометром (тестером).

Сначала определяют базовый вывод транзистора. Для этого плюсовый щуп прибора (в режиме измерения малых сопротивлений) подключают к одному из выводов транзистора, а минусовый - поочередно к двум остальным.

Внимание: минусовым щупом здесь и далее назван тот щуп, который подключен к так называемой общей клемме прибора, иногда маркируемой знаком "-" (применительно к режимам измерений токов и напряжений). В режиме измерения сопротивлений полярность напряжения на зажимах авометра обратная. Это следует иметь ввиду.

Так как полярность напряжения между электродами транзистора может меняться, то таких пар, очевидно, будет шесть: Э+-Б-, Э+-К-, Б+-К-, Э--Б+, Э--К+, Б--К+, где знаки "+" и "-" низкое, а в другом высокое, то его плюсовый щуп нужно подключить к другому выводу и снова измерить сопротивление между ним и остальными двумя выводами, пока не удастся найти вывод, имеющий малое сопротивление относительно двух других выводов. Найденный таким образом вывод является базовым, а транзистор имеет структуру n-р-n.

Если приведенным выше способом найти базовый вывод не удается, необходимо изменить полярность подключения авометра, т. е. к одному из выводов подключить минусовый щуп авометра, а затем найти базовый вывод р-n-р-транзистора.

Определение базового вывода большинства широко распространенных низкочастотных транзисторов упрощается, если помнить, что они выполнены с выводом базы на корпус.

С помощью авометра можно определить и выводы эмиттера и коллектора маломощных транзисторов. Для этого между предполагаемым выводом коллектора и базовым выводом подключают резистор сопротивлением в 1 кОм. Затем плюсовый щуп авометра подключают к предполагаемому выводу коллектора, а минусовый - к предполагаемому выводу эмиттера n-р-n-транзистора и определяют сопротивление по прибору. После этого предполагаем иное расположение выводов коллектора и эмиттера и снова измеряем сопротивление. Плюсовый щуп авометра будет соединен с коллектором в том случае, когда сопротивление между выводами окажется минимальным.