Всего за 0.9 руб. Купить полную версию

Черт меня побери! Как глядели на меня за столом все девицы, благородные дочери лордов, и все разом начали пить за мое здоровье. Одна провозгласила: "Да здравствует тайный рейхсканцлер богатого Могола Индии!", другая – "Да здравствует благородный иностранец, пожалованный портретом Великого Могола!", третья – "Да никогда не сотрется память о вельможе, в глазах которого светится что-то необыкновенное!". Я, конечно, понимал, что все это относится ко мне, и всякий раз отвечал даме, пившей за мое здоровье, весьма любезной миной, что, черт возьми, мне очень шло. После того, как история о Великом Моголе исчерпалась, я начал немного болтать о своем необычайном рождении и крысе. Ну, и проклятье, как тут развесили уши и разинули рты благородные лорды, услыхав про такие дела! На следующий день возлюбленная супруга господина Тофеля устроила ради меня модный в ту пору променаж и, чтобы угодить мне, одновременно со мной разъезжало, наверно, свыше двухсот карет с дворянами и дочерьми самых знатных лондонских лордов; мне пришлось сесть в экипаж к двум тетушкам господина Тофеля. И передать не могу, что эти девицы в пути творили со мной, они зацеловали меня так, что чуть не откусили мне губы. Я сидел посредине между ними, это выглядело весьма пристойно, вывесил из окна подаренный мне портрет, а рядом с каретой бежала, наверно, сотня мальчишек и глядела с великим удивлением на изображение Великого Могола, и меня очень радовала эта толпа ребят. Когда мы отъехали от Лондона примерно на две мили и прибыли на место, где должен был происходить променаж, ну, и проклятье, как превосходно они обращались со мной и какие почести оказали, этого я, черт возьми, и передать не смогу! На следующее утро барышни-тетушки господина Тофеля подъехали в своей карете к дому горшечника, где я жил, и попросили меня, не буду ли я столь любезен немного проехаться с ними, они желали бы показать мне кое-что из древностей города Лондона, которые я, возможно, еще не видел. Не долго раздумывал, я сел в их экипаж и опять-таки посредине между ними, что выглядело весьма пристойно. Когда карета барышень-тетушек господина Тофеля завернула за угол, мы оказались у большой часовни и, остановившись, вошли в нее втроем. Здесь лежало, наверно, двести связок железных кос, на которых прилипла кровь толщиной с палец. Когда я спросил барышень-тетушек, почему здесь находятся косы и что это за кровь на них, мне ответили, что они хранятся как редкость, их показывают всем знатным иностранцам, ими были вооружены солдаты герцога Монмаутского (или как там звался этот малый?), ими они превосходно косили головы. Затем мы вновь весьма пристойно сели все втроем в карету и покатили в другое место, где они показали мне камень, на котором сидел праотец наш Иаков, когда ему приснилась небесная лестница. Отсюда мы поехали еще в одно место, где висел огромный топор, которым отрубили голову даже одной знатной персоне. Мне назвали ее имя, но я, черт возьми, никак не могу его вспомнить. Осмотрев всякую всячину, мы направились опять к дому господина Тофеля, у которого я вновь откушал. Должен признаться, что в течение моего трехлетнего пребывания в Лондоне мне оказывали большие почести и особенно благородный лорд господин Тофель и его барышни-тетушки. Когда я прощался с ними, намереваясь отправиться в плавание по Испанскому морю, эти девицы проливали, черт возьми, горчайшие слезы оттого, что я уезжаю, умоляя меня, наверно, сотню раз остаться у них, это-де мне не будет стоить и гроша. Конечно, поступи я так, я бы по-прежнему остался благородным малым, но я хотел посредством своих путешествий подниматься все выше и легко бы достиг этого, если бы не потерпел несчастье в Испанском море. О том, что со мной случилось, вы услышите в следующей главе.

Глава седьмая

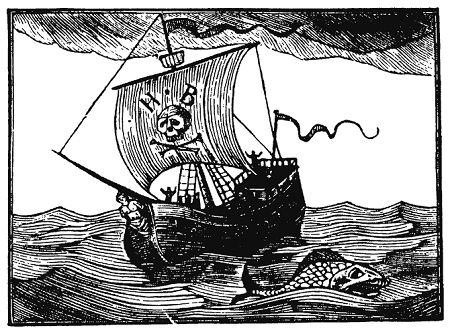

Если я верно припоминаю, это было в первых или в последних числах апреля, когда я в Лондоне окончательно распростился с господином Тофелем, знатным лондонским лордом, а также с его госпожой Трудой, его барышнями-тетушками и моим бывшим хозяином – горшечником, сел на большой корабль, прибывший в тот же день из Португалии и тяжело нагруженный копчеными щучьими языками. На нем я намеревался посетить Испанию и отведать там прекрасного испанского винограда. Мы счастливо отбыли из Лондона при хорошей погоде, в Испанском море ветер весьма благоприятствовал нам и небо так прояснилось, что на нем, черт меня побери, не было ни одной темной тучки. Видя, что ветер попутный, капитан предложил всем, кто был на корабле, запеть веселую песню и сам к ней присоединился. В то время как мы безмятежно веселились, я заметил, что издали к нам приближается судно, на которое я указал капитану, и спросил, что бы это мог быть за корабль. Завидев его, капитан сразу же сказал нам, что судно это идет под иностранным флагом и ему сдается, что это пиратский пли каперский корабль. Проклятье! Как перепугались эти парни, мои спутники! Я же побежал на нижнюю палубу взглянуть, готовы ли орудия к бою. Подув в их стволы спереди, я хотел узнать, все ли они заряжены, но ни одно из них, черт возьми, не было готово. Что тут было делать? Я крикнул своим спутникам: "Allons, господа. враг приближается! Приготовьте ваши шпаги". Ну и дьявольщина, парни стояли, дрожа и трясясь от страха, когда я им толковал про бой и шпаги. Прошло немного времени, и каперский корабль, словно молния, появился перед нами, а на нем находился знаменитый морской разбойник Ганс Барт с ужасающим числом пиратов. Он спросил нас сразу – сдаемся ли мы. Но я ему тотчас весьма достойно ответил: "Я, черт возьми, не сдаюсь!" Ну и проклятье, как тут выхватил шпагу этот малый со всеми своими пиратами! Но и я не мешкал со своей, кривой саблей и бросился на разбойников. Когда я ударил по этим парням – стоило взглянуть, как нужно хорошо рубить и биться! Гансу Барту, черт меня побери, я снес напрочь добрую половину его длинного носа и еще по сей день можно заметить, что нос у него тупой, а других пиратов, наверно человек пятнадцать, я сбил ударами с ног, не считая тех, кого зарубил до смерти. Но что можно было поделать? Если б на меня одного не приходилось их такое огромное количество! Помоги мне малость тогдашние мои спутники, мы бы обязательно одержали победу! Но эти лентяи стояли неподвижно, заложив руки в карманы, позволяли, черт возьми, рубить себя, как репу пли капусту, и не шевельнулись. Я, пропади все пропадом, страшно был зол па то, что ни один из этих негодяев не желал даже руку приложить, – ведь давно известно: "свора собак – зайцу смерть", а у Ганса Барта была ужасно большая орава помощников. Будь их хотя бы двадцать', тридцать, я бы мигом с ними разделался, но их на меня набросилась, наверно, сотня, и тем не менее они вынуждены были признаться, что в моих глазах было что-то необыкновенное, когда я так стойко выдерживал их натиск и не получил ни одной раны, ни одного удара. Когда я, в конце концов, устал от боя и понял, что победы все равно не добьешься, мне пришлось, черт возьми, просить пардону. Надо было видеть, как эти парни начали грабить, перебравшись на наше судно! Они, черт возьми, забрали у нас все подчистую. Я начал им рассказывать о своем рождении и о случае с крысой, но они, черт меня побери, не хотели этому даже поверить, а раздели нас до рубашки, забрали все, что мы имели, и повезли нас, пленных, в Сен-Мало, где каждого посадили в одиночную отвратительную камеру. О, проклятье, сколько раз я вспоминал, кем я был и кем теперь стал в этой ужасной дыре! Портрет Великого Могола вместе с цепочкой исчез, тысяча дукатов, пожалованных его любимой супругой, исчезли, все прочее мое состояние вместе с полноценными дукатами, выплаченными мне амстердамским банком, исчезло; мой прекрасный костюм, отделанный золотом и серебром, в котором дворянин фон Шельмуфский поражал чуть ли не весь мир своим изяществом, тоже исчез. С моим необычайным рождением дело было дрянь, никто не хотел верить, что история с крысой действительно произошла, и, как самый жалкий трус на свете, я, невиновный, должен был томиться полгода в этой гнусной камере. Ну и проклятье, как я бедствовал в этой чертовой яме: вши были величиной почти что с крысу, которая изгрызла шелковое платье госпожи моей матушки.