Нельзя говорить об Эрве, не сказав ни слова о его легендарной дочери Сабине. Недавняя легенда приписывает ей самые красивые статуи и колонну ангелов, что украшают внутри и снаружи южный трансепт. Рассмотрите, например, две стройные фигуры, украшающие вход в романский портал: одна из них представляет Ветхий Завет, а другая – Новый. Первая держит разбитый штандарт Карла Великого и склоняет голову в печали. И действительно, говорят, что только рука женщины могла создать столь живой образ глубокой печали. Но тут мы вспоминаем, что портал и статуи выполнены в ином, более позднем стиле, чем сам фасад, следовательно, дочь Эрве не могла быть их создательницей. – Кажется, что легенда о Сабине основана на надписи, найденной на постаменте одной из скульптур. Там написано: "Да хранит Господь Сабину, благодаря кому из твердого камня я стала статуей". Из этой надписи сделали вывод, что была некая ваятельница, а поскольку скульптура считается дочерью архитектуры, ее сделали дочерью Эрве. – Нет ничего более сложного, чем уничтожить легенду. Невзирая ни на что ужасные ученые сделали вывод, что Сабина могла быть как скульптором, так и дарительницей. И вот Сабина в мгновение ока растворяется, возвращаясь в камень, откуда она вышла. К счастью, легенды не прислушиваются к мнению ученых. У легенды есть свои причины верить, свои документы, своя логика. О Сабине написано множество романов разного сорта, которые позволяют выявить глубинные идеи народа. Эльзасская душа мечтала о трудолюбивой девушке, погруженной в свой мир камня, сделавшей свой последний вздох у подножия статуй, которым она передала все лучшее качества души и которым она посвятила лучшие годы жизни. У Эльзаса нет ни блестящего гения Франции, ни утонченной метафизики народа, породившего Гегеля и Шиллера, но есть гений пластики, сила и упорство в труде, настойчивость, переходящая в страсть, верность привязанностям души и однажды избранному идеалу, несмотря на все испытания. Вот почему гордая и очаровательная тень, вышедшая из камня, никогда не умрет. Она покоряет воображение, и ее статуя возвышается сейчас в южном портале. Не пытайтесь убедить нас в том, что колонну ангелов делал кто-то другой, а не дочь Эрве. Многие девушки Эльзаса узнают себя в Сабине, которая работала и верила, без сомнения, в свою судьбу. Она жила и будет жить, пока стоит собор.

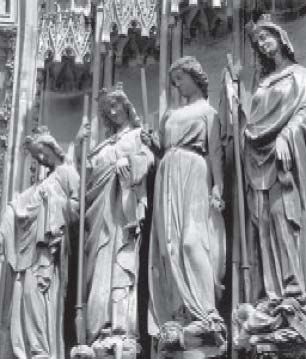

Скульптуры XIII века, изображающие добродетели

(Страсбургский собор)

Настало время посмотреть на старый город, расстилающийся вокруг собора, и припомнить наиболее характерные эпизоды из его истории. Известно, что Страсбург издавна был одним из вольных городов, наиболее процветающим и ревнивее остальных следившим за своими свободами. Хартия коммуны 980 г. начинается такими словами: "Сообщество был основано с той благородной целью, чтобы любой человек, будь то местный или пришлец, нашел здесь мир в любое время и ото всех". Этот принцип независимости оставался веками духом города. Но, чтобы поддержать его, потребовалась не одна война с князьями Германии и Бургундии, с сеньорами и князьками Эльзаса, которые из своих логов, расположенных в Вогезах, завидовали процветанию города. Наиболее яркая из этих побед была одержана городом в 1262 г. над епископом Герольдсеком, она знаменует получение городом полной независимости и всех муниципальных свобод. До этого времени город находился под покровительством епископов, и жители надеялись, что духовный сан их покровителя подразумевает кротость и справедливость. Однажды епископом стал мелкий помещик, и началась борьба.

Вальтер Герольдсек был молодым сеньором, кичливым и деспотичным, его гордыня не знала пределов. Едва посвященный в епископский сан архиепископом Майнца, он организовал свой торжественный въезд в город. Это был не епископ, вступавший в управление назначенным ему диоцезом, а властитель, возвращающийся в свою столицу. Перед ним шагали герольды, на груди которых красовался герб Герольдсека, объединенный с гербом города в одной из четвертей, что задело за живое жителей Страсбурга. За герольдами следовал сам епископ на великолепной белой лошади, из-под его епископской мантии проглядывали доспехи. За ним толпились все дворяне Эльзаса. У каждого сеньора был щитоносец и паж, который нес его стяг. Никто со времен Карла Великого не въезжал в город с такой помпой. Разместившись в ратуше, Вальтер решил восстановить дорожную пошлину и обложил горожан налогами. Магистраты тщетно пытались объяснить ему, что это было против вольностей и свобод города. Епископ пригрозил городу интердиктом. Когда магистраты сообщили эту новость людям, поднялся крик: "В арсенал!" Горожане взялись за оружие, ремесленные корпорации создали отряды милиции, женщины ударили в набат. Во имя своих свобод, во имя своих законов все жители Страсбурга поднялись и объявили, что они не принимают такого господина. Епископ был вынужден бежать. Вернувшись в свой замок, он наложил на город интердикт и, сменив митру на шлем, призвал всех дворян Эльзаса к войне против взбунтовавшихся бюргеров. Война закончилась славной битвой у Хаусбергена, где армия бондарей, кузнецов, кожевников и плотников обратила в бегство рыцарей, закованных в латы. Пленников привели в город. Их руки были связаны за спиной теми веревками, которые они взяли утром, чтобы, как они говорили, "вязать мужланов Страсбурга". Вальтер сражался в первом отряде. Под ним убили трех лошадей, сам же он умер от печали, когда битва была проиграна. Вот так Страсбург завоевал свою свободу.

Чувства достоинства, независимости и братства, развившиеся в маленькой республике Страсбурга благодаря конституции и мудрости магистратов, стали причиной того, что характер горожан получился особый. Визит представителей Цюриха в 1576 г. позволил проявиться этим особенностям особенно ярко. Жители Цюриха, чтобы доказать свою дружбу и преданность Страсбургу, обещали преподнести горожанам подарок нового вида. Был снаряжен корабль, на нем расположились главные магистраты города, и, при помощи весел, через Лимматт и Рейн, делегация достигла Страсбурга. Когда гости из Цюриха сошли на берег в Страсбурге, они показали удивленным хозяевам свой подарок: кастрюлю, где все еще кипело какое-то варево. Жители Страсбурга удивились: как, такое путешествие только из-за кастрюли какого-то варева? Пятьдесят лье ради каши из проса! Но смешки прекратились, когда старый магистр сопроводил подарок такими поистине историческими словами: "Это, – сказал он, – лишь символ. Если когда-нибудь, да не допустит Господь этого, Страсбург окажется в затруднении, жители Цюриха придут на помощь так быстро, что даже тарелка каши не успеет остыть". [8]

Кто бы мог подумать, что эти слова придется проверить через три столетия и что эта веселая сцена повторится, на этот раз трагедией? Все помнят события войны 1870 г., когда во время осады Страсбурга немецкими войсками группа посланцев из Швейцарии, возглавленная представителями Цюриха, проникла в город и заставила прекратить обстрел города, чтобы оказать помощь и поддержку осажденным. Они не смогли спасти город-побратим, который Пруссия не пощадила, но хотя бы перевязали раненых и принесли осажденным то, в чем те нуждались больше всего: новости из Франции. Увы! Известия были неутешительными. Великая новость, которой осажденные еще не знали, называлась Седан. Весть о падении Седана потрясла Эльзас до глубины души, но не заставила сомневаться в Родине. Если в Эльзасе когда-либо чувствовали духовную связь с Францией, это было в дни великих бедствий. Разве бедствия, пережитые вместе, не связывают людей и народы сильнее, чем радости? Так говорят. Ибо и после этого Эльзас не переставал посылать во Францию знаки своей нерушимой преданности. Швейцария с пониманием отнеслась к этим чувствам и подтвердила старинную дружбу своей глубокой симпатией. Французский Эльзас не забудет этого никогда.