Рис. 5

Естественно, что выбор сектора пространства возможностей вообще-то задаёт линию вашей жизни на ближайший период. Но это опять-таки условно, ибо предполагает как бы равенство выборов: ну хотя бы в плане протяжённости их последствий. Но тот, кто работал, например, с психотехнологией выбора на линии времени (есть у нас и такая), хорошо знает, что, с точки зрения последствий, выбор выбору рознь. И что один выбор полностью определяет жизнь человека всего на несколько месяцев, тогда как другой может детерминировать её долгие годы… В активном нейротрансформинге более высоких ступеней мы всё это ускоряем (чем выше ступень, тем больше), иногда сжимая буквально до недель и даже дней. Но всё равно - пропорционально длительности последствий выбора и близости точки бифуркации.

Хотите пример? Да пожалуйста! Безучастность (боже, какое же точное слово!) подавляющей части населения России в точке бифуркации, каковой безусловно являлся октябрь 1917 года, привела к тому, что на долгие "семьдесят два года и девять месяцев" (Нострадамус) мы погрязли сначала в братоубийственной войне, а после в крайне сомнительном социальном эксперименте, в лучшем случае давшем "страшный урок всему миру" (Чаадаев), но лично нашу страну отбросившем далеко назад (а заодно и превратив её в жупел и пугало для избежавшего этой участи остального мира). А ведь достаточно было решительных действий одного-единственного полка (да что там полка -хватило бы и роты…), и всё-всё могло пойти по-иному. И оказалась бы наша страна в совершенно другом секторе (секторах) пространства возможностей и имела бы совершенно иную линию жизни. И процветали бы мы сейчас, да ещё и так, что представители ныне преуспевающих (а тем более - не очень) стран Евросоюза буквально дрались бы за честь обслуживать русских - так, как теперь они прислуживают американцам…

Ещё пример всё того же, исторического масштаба? Пожалуйста! Историки Второй мировой войны довольно дружно утверждают, что вплоть до июля 1940 года небезызвестный А. Гитлер не совершил ни одной ошибки! Представляете: ни одной! А потом последовал воистину фатальный его выбор: отказаться от нападения на Англию, каковая в этом случае, по авторитетному мнению всё тех же историков, уже к ноябрю того же года, сложила бы лапки, и гордо сдалась на милость победителя. И тогда всё: весь ход мировой истории пошёл бы совсем по-другому - не знаю, как, но совершенно по-другому. Так, одни считают, что, опираясь на промышленный потенциал Англии и прочих оккупированных немцами стран, после небольшой передышки, Гитлер, в 1941 году, легко сломал бы хребет Советскому Союзу в ходе ну очень быстрой военной компании. В то время как другие намекают, что коварно готовивший превентивную войну, но опоздавший с её началом, И. Сталин воспользовался бы этим для того, чтобы вторгнуться на территорию Германии, а что из этого бы вышло, известно одному только господу Богу…

Впрочем, хватит о примерах. Лучше пойдём дальше и введём ещё одно измерение модели пространства возможностей -уровень.

Помните притчу о трёх камнетесах? Ну о тех, чудаках, которых спросили, что они делают, лупя молотом по всяким каменюкам? Если нет, то напомню, что первый из них, отвечая, мрачно буркнул: "Дроблю эти проклятые камни!". Второй устало ответил: "Зарабатываю себе на жизнь!". Ну а третий гордо ответствовал: "Я строю храм!". Надеюсь, вам понятно, что делая ОДНО И ТО ЖЕ, они были совершенно по разному эффективны и счастливы.

Так вот, несмотря на то, что уровней жизни намного больше, как минимум можно выделить три обобщённых

• инструментальный (где, когда, что и как делать)

• интенциальный (для чего, зачем и почему)

• смысловой (в качестве кого, ради какого такого Предназначения, в каком таком Смысле).

Это как бы три этажа здания жизни и пространства, которые вы сами можете надрисовать над рис. 3 (мы не стали этого делать, потому как схема получилась бы ну совсем нечитаемой). Вот только вне зависимости от того, проявите вы свои таланты рисовальщика или нет, учтите, что в здании жизни те, которые реализуют инструментальный план своего только лишь существования, живут как бы в коммуналках; те, кто осуществляют интенциальную жизнь, удостаиваются как бы отдельных квартир; ну а те, кто бытийствуют на смысловом уровне, удостаиваются таунхаусов и даже особняков.

О КОДАХ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ

Теперь последнее, что вам надо ещё знать из теории. Вопрос о кодах: структуры и динамики нейропроцессов. Знаете, почему именно и только нейропрограммирование (а нейротрансформинг безусловно и безоговорочно основывается именно на нейропрограммировании) столь эффективно в плане быстроты и глубины изменений, хотя зачастую в, например, психотерапии использует алгоритмы психотехнологий, разработанные в других школах и направлениях "душелюбия" и "душеведения" (т. е. пользуется тем, чем пользовались ранее, но почему-то намного эффективнее)? Правильно - вследствие пресловутого знания не только "Что?", но и "Как?", Вот только в роли этого самого "Как?" здесь выступают вышеупомянутые коды, грамотное и целенаправленное использование которых в ранее уже применявшихся психотехнологиях, повышают эффективность этих самых психотехнологий ну прям на порядок (а новых, специально разработанных на базе этих кодов - и на все два). Это как переход от устной речи к письменности: и там, и там слова, но теперь ясно, из чего они состоят (то есть коды - это как алфавит, хотя сравнение здесь довольно-таки условное).

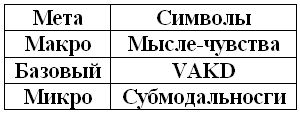

Так вот, говоря об этих самых кодах, можно постулировать, что сейчас открыто только четыре их разновидности, или типа, которые с моей лёгкой руки стали называться "базовый", "микро", "макро" и "мета".

Рис. 6

Базовым кодом здесь выступает то, с чего родилось нейропрограммирование в лице известного НЛП. Так называемый VAKD, согласно которому содержание нашего Сознания не просто в основном, а целиком и полностью, составляют некие картинки, (внешние: Ve, где е - external, и внутренние: Vi, где i - internal). Звуки (внешние Ае и внутренние Ai). Ощущения (Ке и Ki). И всяческая так называемая дигитальная (цифровая) или дискретная (прерывистая) чепуха: слова, знаки, схемы, графики и т. п., характерные только для человека, но не присущие даже нашим близким родтвенникам - обезьянам. Например, увидев воочию красивую девушку (Ve), вы можете помечтать о, скажем, картинах секса с ней (Vi), испытав при этом приятное томление (Ki), каковое толкает вас к тому, чтобы взять её за руку (Ке), на что (ну, конечно, только от неожиданности) она отвечает нечленораздельным возгласов (Ае) и, извините, пощёчиной вам (опять Ке, но уж совсем неприятное), на что следует уже ваше внешнее "Извините" (Де), сопровождаемое вашим внутренним "Во, б…" (Дi) и внутренним же, но рычанием (Ai).

Код этот крайне активно использовался в нейропрограммировании (да он и сейчас в нем активно используется), пока не обнаружилось, что в основе его лежит некий микрокод, именуемый субмодальности. "Суб" - это буквально "под", а "модальности" - те самые "вижу" (V), "слышу" (А), "чувствую" (К) и "думаю" (Д). В общем-то здесь всё даже странно и как-то даже глупо то, что человечество только во второй половине XX века обратило внимание на… собственную речь, в которой именно субмодальности использовались, что называется, всласть и всегда - для кодирования некоторого отношения. "Яркий день", "близкий человек", "чёткая идея" - всё это, между прочим, не просто слова, а визуальные субмодальности, кодирующие некий фрагмент реальности как положительной (в отрицательной кодировке использовались бы передающие всё те же визуальные субмодальности "тусклый", "далёкий" и "неясная").

Достаточно или нужны ещё примеры? "Лёгкий" и "тяжёлый" человек - это уже субмодальности кинестетические. А "громкое" и "тихое", например, заявление - аудиальные. Вот только не надо думать, что всё дело в словах. Просто, и в самом деле, любая "картинка" чисто субмодальностно может отличаться яркостью, удалённостью, контрастностью и т. п. Причём важно здесь то, что один и тот же пейзаж оценивается нами и воспринимается совершенно по-разному в зависимости от того, какими субмодальностями он кодируется. И сколько раз в своей практике я переносил, например, яркость, цвет и чёткость изображения картин любимого активного (поняли почему нельзя использовать хобби пассивное? Правильно - работать вообще не будут…) хобби, дабы вызвать у клиентов примерно такое же - заинтересованное - отношение к их работе. Или субмодальности (коды) весьма сексуально привлекательного любовника на "портрет" совершённо опостылевшего в этом плане мужа. После чего практически сразу выяснялось, что и работе "вполне", и муж ещё "очень даже ничего". Кстати, одной из весьма любимых славными представителями цивилизации говорящих обезьян субмодальностных кодов является цвет, отчего мы можем как "смотреть на мир через розовые очки", так и "видеть всё в чёрном цвете". Так что, надеюсь теперь вам понятно, почему внешне сухая (как бы засушившая себя) героиня В. Серовой в фильме "Сердца четырёх", влюбившись, немедленно запела: "Всё стало вокруг голубым и зелёным…".