Что это нам дает?

В принципе, можно линейно и дисциплинированно промаршировать весь путь "по прямой" от точки А до пункта Б, "пересчитывая" все ступеньки винтовой лестницы.

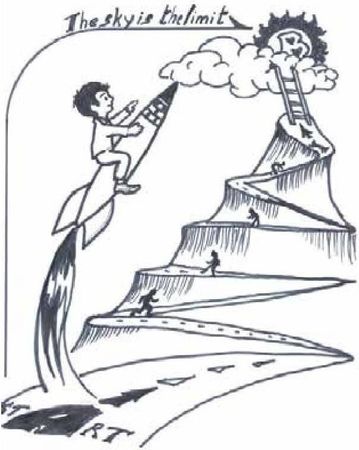

А можно, пользуясь искривлением пространства и времени, взлететь ракетой прямо к цели. Пока все бредут по лестнице, взлетевший на ракете, – раз! – и уже в искомой точке Б.

Видимо, именно про такие ситуации говорят "the sky is the limit" – не столько "выше неба не прыгнешь", сколько "раз – и в дамках!"

По сути своей, перепрыгивание с кольца на кольцо представляет собой создание "конкурентного преимущества", потому что, вышагивая вместе со всеми по лестнице, можно победить только лишь за счет harder, то есть работая больше и упорнее других.

Это довольно сложно.

Рисунок 3. "The sky is the limit" – создание конку-рентного преимущества

Во-первых, потому, что упорный и тяжелый труд утомляет. О чем напоминает немного циничная присказка о том, что: "От работы кони дохнут".

Во-вторых, в каждой группе людей, например, среди работников более или менее крупной компании, всегда найдется некоторое количество "hard working people", что в контекстуальном переводе можно обозначить как "безумные трудоголики".

В сутках конечное число часов и физические возможности организма тоже ограничены. Когда "лучшие люди" стремятся работать harder, то постепенно все становятся похожими друга на друга: крепкими, мускулистыми, усталыми и недовольными.

А товар или услуга, созданная трудоголиками, имеет все шансы превратиться в "commodity" ("обезличенный товар").

На тему "обезличенного товара" есть немного злой анекдот, появившийся в пространстве юмора и сатиры ранней перестроечной эпохи. Это когда в магазинах купить было ничего нельзя, но можно было "отоварить талоны".

Итак, приходит в магазин господин и спрашивает: "Можно взвесить один килограмм еды?" Ему довольно любезно отвечают: "Конечно, можно! Какие проблемы! Приноси да взвешивай".

Сливки снимает тот, кто стремится работать "smarter", то есть "умнее и оригинальнее".

Классический маркетинг учит, когда у тебя уникальный товар, то ты можешь устанавливать на него уникально высокую цену.

На какое-то время.

Потому как то, что сегодня smart, завтра превращается в commodity.

Как говорят в Голливуде: "Ты хорош настолько, насколько хорош твой последний фильм". Прошлые заслуги не очень принимаются в расчет. Это немного грустно, но это так.

Что же делать, чтобы получалось smarter? А не "хотели, как лучше, а получилось"… сами знаете как.

Вспомним призыв cоветских времен: "Любите книгу, источник знаний!"

В свое время довольно популярной была книга "Выживают только параноики", которую написал Эндрю Гроув, один из основательней и CEO компании Intel. Саму книгу, в принципе, наверное, можно не читать. Достаточно запомнить название.

Создание конкурентного преимущества – это сложная смесь "науки" и "искусства", о которой пишут гденибудь на первых страницах, а то и вовсе в предисловии к одному из тех учебников в тысячу страниц, которые заставляют читать на курсах МВА.

Конечно, когда говорят про "смесь науки и искусства", то тем самым как бы признают: "Мы не знаем, почему это происходит, и как этим управлять. Это – искусство".

И вот ты спрашиваешь себя: "И зачем я тогда буду читать эту тысячу страниц? И зачем, вообще, я трачу деньги на этот МВА? Или все-таки не трачу, а инвестирую?"

Этот неразрешимый, казалось бы, вопрос, – "платить или инвестировать?" – на самом деле, "решается" довольно просто. Даже у самых больших транснациональных компаний с десятилетиями или даже столетиями опыта из каждых десяти запущенных проектов по-настоящему "выстреливают" два-три. В лучшем случае. Иногда случается то, что называют "monumental failure" ("грандиозный провал").

P&G, например, так и не решился по серьезному запускать мороженое на российском рынке, а "Юнилевер" – стиральные порошки. "Колгейт-Палмолив" поэкспериментировав в России с передовым шампунем Optima, решил сконцентрироваться на том, что получалось хорошо – зубных пастах. Carrefour озадачил, кажется, всех – своей непродолжительной прогулкой по российскому рынку. Зашли, осмотрелись и вышли. После этого уход из России мирового гиганта Wal-Mart, кажется, никого не удивил.

Надо не бояться, надо пробовать.

"Глаза боятся, руки делают!" – призывает русская народная присказка.

"Если долго мучится, что-нибудь получится", – поет Алла Пугачева.

Мучения, впрочем, лучше заменить "радостью творчества". Это когда "усталые, но довольные".

Три источника, три составные части будущего

Прошлое прошло. Кто-то из читателей, возможно, помнит, что на лекциях по марксистко-ленинской философии рассказывали о "трех источниках, трех составных частях марксизма", в качестве которых выступали немецкая классическая философия (это Гегель), научные открытия конца XIX века (которые составляют значительную часть школьной программы по физике) и взгляды на жизнь французских социалистов-утопистов.

Ирония жизни в том, что даже в своих источниках марксистам-материалистам не удалось избежать "троицы", которая ассоциируется совсем не с материальным началом.

А у нас получилось "три источника, три составных части" популярной механики прогресса: точка А, точка Б и соединяющий их план действий.

План действий – это описание процесса передвижения от имеющегося к желаемому.

Кто?

Что?

Когда?

Как?

"Имеющееся", то есть точка А, – это "здесь и сейчас". А "желаемое", то есть точка Б, иначе еще называется – "цель".

Именно в такой последовательности мы эти части и рассмотрим:

• Движение в будущее.

• Здесь и сейчас.

• Желаемое.

Почему именно в такой?

Потому что в российских школах, равно как и в советских, оценки ставили не только за знания, но еще и за отношение к предмету. У нас, в России, если не всё, то уж точно многое, начинается не с цели, а с процесса.

– Коллеги, почему не сделано?

– Господин руководитель, мы работали! Почему вы считаете, что мы ничего не делаем?

– Никто не говорит, что вы не работали и ничего не делали. Вопрос в том, что помешало сделать?

– Мы работали всю ночь! Мы очень старались!

– Хорошо, молодцы!

Кому-то из читателей, наверное, приходилось быть участником подобного "диалога", когда одна сторона пытается говорить про цель и ее достижение, а другая про "энергоемкость" процесса.

Иногда приходится слышать фразу, доставшуюся нам в наследство от II Интернационала: "Движение – всё, конечная жизнь – ничто".

Или более загадочное изречение Льва Троцкого, которое подвело черту под выходом Советской России из Первой мировой войны: "Ни мира, ни войны, а армию распустить".

Столько уже лет прошло, но стал ли более понятен смысл этой фразы?

Вряд ли.

В менеджменте и управлении требуется большая ясность. И начнем мы с описания процесса, подразумевая под ним следующее:

1) Инструмент извлечения из индивидуальных психологических глубин радости творчества и созидания;

2) Орудие достижения искомой цели.

Стоит отметить, что пункты 1) и 2) могут существовать вполне независимо друг от друга. Достижение цели может не вызывать радости точно так же, как и радость творчества можно ощущать и тогда, когда цель не достигнута.

Сейчас стало довольно модным эксплуатировать тему "счастье без причин". В качестве "отрицательного примера", как правило, приводят вполне материально обеспеченных и даже богатых людей, которые ощущают себя по-настоящему несчастными. Что ж, такое бывает! Деньги есть, а счастья – нет. Думаю, каждый из нас, если немного покопается в памяти, может припомнить подобные примеры. Хотя верно и то, что "не так хорошо с деньгами, как плохо без них".

И наоборот, некоторые люди весьма скромных средств настолько лучатся ощущением принятия жизни, что иногда даже завидно становится. По-хорошему.

По моим наблюдениям, концентрация таких "естественно-счастливых" людей наиболее велика в индустрии сервиса. Официанты, парикмахеры, портные, работники торговли и так далее. Видимо, как ни высокопарно это может звучать, настоящее ощущение счастья имеет в себе неизбежный ингредиент "помощи ближнему".

Ответ на вопрос "Что важнее – радость или достижение цели?" может быть вполне философским. То есть таким, на который универсального ответа не существует. В таких делах – кому что нравится. Хотя интуитивно понятно, что идеальной моделью ответа является следующий обмен репликами:

– Вы пиво будете?

– И коньяк – тоже.