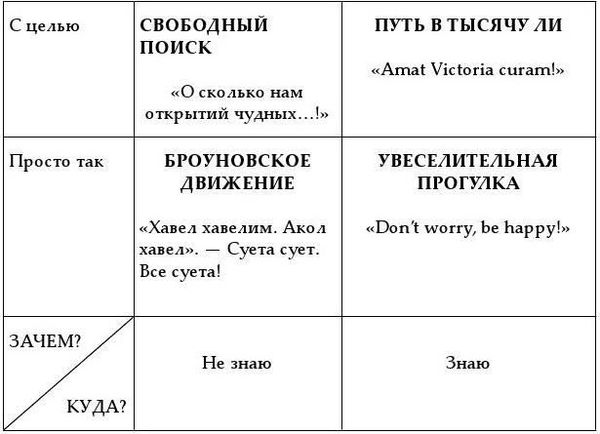

У нас получилось как бы несколько "жизненных сценариев". Каждый может выбирать "по вкусу".

Свободный поиск?

Да, жизнь как приключение! Романтика дорог и неожиданных открытий.

Длинный путь в тысячу ли?

Да, я знаю, что есть Шамбала и Земля Санникова; есть Северный полюс и лекарство от рака. И я их найду!

Увеселительная прогулка?

А почему нет? Правда, для этого требуется изрядная доля мудрости и мужества. Как говорил Конфуций, "благородный муж" добродетелен в богатстве и весел в бедности. Многие на это способны?

Броуновское движение суеты?

Конечно! Ведь не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас!

Мы можем выбрать не только "чистый сценарий", но и их сочетания.

Согласно нашей культурной традиции, вопросы Гогена мы переформулировали с некоторым внутренним надрывом, назвав их "проклятыми" или "вечными вопросами русской литературы": "Кто виноват и что делать?"

Понятно, что целью нашего довольно короткого текста не является философское исследование "бремени бытия" или определение "смысла жизни". Мы в большей степени ориентируемся на "локальное" понятие "value added" ("добавленной стоимости"), которая хорошо знакома тем, кто вовлечен в экономическую деятельность "хозяйствующих субъектов".

Это как у Маркса в "Капитале". Кто-то, возможно, еще помнит: "Деньги – товар – деньги’".

Последнее слово с мелкой "козявочкой" в правом верхнем углу читается как "деньги штрих". Были деньги, которые мы вложили в товар, и потом продали их за бОльшие деньги (ударение на "о"). То есть просто "деньги" превращаются в "деньги штрих". Товар выступил в качестве "посредника" от меньших денег к несколько большей сумме. "В народе" это называется "купи – продай".

Выражение "купи – продай" окрашено в яркие тона стилистического негатива. Именно поэтому так не любят "ритейлеров", которые, как считается, ничего не делают, а только "спекулируют". Автор, к моменту написания текста проработавший в ритейле 15 лет, не согласен с отношением к розничным торговцам, как к "спекулянтам".

Между "деньгами" и "деньгами со штрихом" находится процесс и труд, который и материализуется в увеличившиеся деньги. Ритейл предполагает не меньшее созидание, чем любая другая творческая деятельность, в которой есть два ключевых элемента:

1) Приращение и увеличение

2) Преобразование одного в другое.

В том, что здесь говорится, нет ничего нового. По сути, это очень краткое изложение взглядов Маркса на создание "прибавочной стоимости", с которой сейчас взимают НДС (налог на добавленную стоимость).

• Эта "формула со штрихом" вполне универсальна практически для любой деятельности. Например, были начальные знания, мы поработали, и "первоначальный капитал знаний" превратился в "знания со штрихом".

Было здоровье – мы походили в спортивный зал, бросили курить, а еще стали есть полезную для здоровья еду. Переехали за город, поближе к чистому воздуху. Или начали больше времени проводить на даче, в спокойной и свободной от стрессов обстановке – среди зеленеющей травы и шелестящей листвы. И вот здоровье с запятой в правом верхнем углу, то есть "здоровье со штрихом" уже настойчиво барабанит в нашу персональную дверь.

"Открывай! Это я, твое здоровье, пришло делать тебя счастливым! Без здоровья – все прелести жизни – ничто!"

Разноцветные крыши развития

Главное, чтобы происходили рост и изменения. Причем изменения в ту сторону, которая нам в данный момент представляется лучшей.

"Лучшая сторона" должна отражаться в целях компании на ближайший квартал и год. Возможно, что в организации, где мы работаем, есть даже некоторое представление о более долговременном будущем, которое "board of directors" ("совет директоров") или "executive team" ("управляющая команда") называют "стратегией".

Если есть стратегия, то это прекрасно! Как мне кажется, любое видение будущего лучше, чем его отсутствие.

Правда, надо сказать, что мы можем наткнуться на целый ряд противоречий, в то время, как формулируем стратегию и пытаемся сформировать образ будущего. Этих противоречий по крайней мере два.

Первое – довольно тривиально по своей природе. Суть этого противоречия отражена, кажется, где-то в третьем или четвертом абзаце предисловия к книге с интригующим названием – Organizational behavior ("Поведение организаций"). "Организационное поведение" составляет отдельный предмет изучения на курсах МВА.

Словосочетание "organizational behavior" иногда переводят на русский – как "поведение сотрудника в организации".

"Text books" ("учебники") по Organizational behavior довольно объемны. В свое время мне, например, выдали книгу, в которой было более тысячи страниц!

Вообще, должен сказать, что иногда складывается впечатление, что авторы учебников для курсов МВА меньше, чем в 1000 страниц уложиться никак не могут. Это, прежде всего, касается финансовых дисциплин: бухгалтерия, корпоративные финансы…

И вот буквально на одной из первых из этой тысячи страниц про "поведение" говорилось что-то в том духе, что…

• …в любой организации есть неразрешимое противоречие между целями компании и устремлениями каждого из занятых в ней работников. Цель существования организации не может идеально совпадать с целями многочисленных сотрудников, задействованных в этой организации.

И еще там говорилось о мотивации персонала. О то, что мотивация – это такое животное, которое все компании пытаются поймать, но пока что еще никто не поймал.

В этом месте вспоминается "детский" анекдот про "Speedy Gonsalez" – "Быстрого Гонсалеса".

Сидят два индейца. Вдруг, вжик, мимо что-то проносится.

– Это Быстрый Гонсалес, – говорит один из индейцев.

Сидят дальше.

Спустя какое-то время, опять: вжик! Что-то проносится мимо.

– Это Быстрый Гонсалес, – опять говорит индеец. А другой спрашивает:

– А почему его называют Быстрым Гонсалесом? Его никто поймать не может?

– Да нет, просто его никто не ловит!

Идея про "непойманное животное мотивации" представлялась настолько "многообещающей", что я невольно подумал тогда: "Зачем тогда читать всю эту тысячу страниц? Если достичь практического результата еще никто не смог?"

Впрочем, понятное дело, я все равно прочитал эту книгу. Хотя бы потому, что сам оплачивал обучение в бизнес-школе университета Манчестера, периодически мысленно сравнивая "инвестиции в персональное развитие" со стоимостью далеко не самого плохого автомобиля.

"Деньги плачены, надо максимизировать "выхлоп"", думал я.

• Мы читаем "умные книги" потому, что подсознательно понимаем, что "ответы на вопросы" находятся не на черном или белом полюсе цветового спектра. "Ответы" лишь "намекают" на определенность и ясность, так до конца и не сливаясь с "черным" или "белым" полностью и окончательно. "Хорошим" следствием чего является та простая идея, что нет абсолютных побед и окончательных поражений.

Всегда остается "еще что-то", какое-то "но", которое и определяет принцип, провозглашаемый в качестве modus vivendi многих компаний: "Continuous improvement" – "Постоянное улучшение".

В плане философии, пространство "постоянных улучшений" находится в зазоре между "абсолютной" и "относительной истинной", то есть между "объективным" и "субъективным".

Проблема, впрочем, в том, что никто еще, кажется, так и не определил, что же такое "объективно".

Думаю, что одной из доступных нам форм проявления "абсолютной истины" является логика. Когда мы говорим "логично", то между строк мы подразумеваем "истинно!" На эту тему есть хороший анекдот.

Армия. Строй новобранцев. Перед строем старшина.

– Иванов!

– Я!

– Кем ты был до армии?

– Я был студентом, товарищ старшина.

– Логично, логично, – говорит старшина.

– Петров!

– Я!

– А ты кем был до армии?

– Я до армии был водителем!

– Логично, логично, – говорит старшина.

– Товарища старшина, разрешите обратиться! – говорит другой солдат.

– Обращайся.

– А вот вы говорите: "Логично, логично. А что такое логично?"

– Как бы тебе попроще объяснить, – на мгновение задумался старшина. – Вот видишь пригорок. На пригорке два дома. У одного дома крыша красная, а у другого – зеленная. Так и человек: живет, живет и умирает.

Смех в зале.

Истина парадоксальна. Про то, что она "сделает вас свободными" и говорить не стоит. Про это и так все знают!

Тем не менее "проблема объективности" решается довольно просто. Нужно только помнить, что то, с чем ты оперируешь, – это "карта", а не "территория". И в этом состоит второй парадокс планирования. Об этом сейчас довольно много пишут и говорят.

• В плане развития "карта" – это не столько "состояние", сколько "процесс". Карта – не столько точна прямо "здесь и сейчас", сколько становится все более и более точной благодаря нашим усилиям. Мы ее постоянно улучшаем, помня, что она останется картой, территория территорией, и они никогда не сольются воедино.