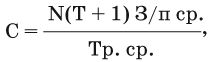

где С – стоимость совещания в рублях; N – число участников; Т – длительность совещания в часах; З/п ср. – среднемесячная зарплата участников; Тр. ср. – среднее число рабочих часов в месяц; 1 – коэффициент скрытых потерь, связанных с участием в совещании.

Время проведения совещаний. Хорошая традиция – соответствие времени совещаний планам подразделений.

Внеплановые совещания выбивают из ритма, снижают культуру делового общения, лишают их участников возможности распоряжаться своим временем, срывают запланированные встречи и дела.

Чтобы не нарушать рабочий ритм сотрудников, целесообразно не устраивать совещания в первой половине дня. Проведение совещаний в течение недели зависит от их вида: проблемные – в середине недели, когда наблюдается самая высокая производительность труда, инструктивные и оперативные – в пятницу или в понедельник (очень краткие).

Мы видели, что у человека существуют два пика повышенной работоспособности: первый – примерно с 10 до 12 часов и второй – между 16 и 18 часами. Совещания лучше приурочивать ко второму пику. Это послужит дополнительным фактором, побуждающим участников совещания работать быстро и эффективно, дабы не засиживаться допоздна.

Длительность совещаний. Продолжительность совещания лучше определять заранее, а затем следует оповестить участников о времени его начала и окончания. У нас, к сожалению, это не является распространенной практикой, однако подобный подход выступает эффективным средством задать хороший темп собрания и сократить время его проведения.

Чтобы по возможности более точно оценить длительность совещания, охватив все намеченные пункты повестки (а заканчивать надо в обозначенное время!), рекомендуется распределить время между вопросами. В повестке необходимо проставить время, отведенное на каждый ее пункт, и указать ответственных за их подготовку. Их задача – соответствующим образом проработать вопросы, чтобы уложиться с их решением в отведенное время. Для них можно ввести (хотя бы на первых порах) материальные стимулы: премировать в тех случаях, когда вопрос решен за меньшее время, и, наоборот, депремировать за превышение отпущенного времени. Опыт показывает, что 30–40 минут – вполне достаточный период для решения серьезного вопроса.

При составлении повестки совещания, определении круга вопросов необходимо исходить из следующих рекомендаций: длительность проблемного совещания не должна превышать полутора-двух часов, инструктивных и оперативных совещаний – 20–30 минут.

Оптимальная продолжительность совместной умственной деятельности большого числа людей составляет 40–45 минут. У большинства из нас физиологическая усталость при совместной работе наступает через час. Поэтому спустя 40–70 минут у участников совещания ослабляется внимание.

Если без перерыва работать и дальше, как правило, присутствующие испытывают утомление. Такое состояние продолжается примерно 30–40 минут, после чего у них улучшается самочувствие, восстанавливается нормальное состояние и дебаты вспыхивают с новой силой. Но так как в последние полчаса внимание было выключено, многие выступающие не учитывают сказанное предыдущими ораторами. Наступает период отрицательной активности, который характерен тем, что человек становится неуправляемым, ко всему относится нервозно и недоверчиво. Решения, принимаемые в это время, могут отличаться радикальностью.

Если же совещание продолжается без перерыва два часа, то более 90 % его участников согласны на почти любое решение, лишь бы побыстрее освободиться.

Таким образом, оптимальная продолжительность совещания не должна превышать час. Если же обстоятельства дела требуют более длительной работы, следует устраивать короткие перерывы.

Помещение. Наилучшим местом для проведения совещания является специально оборудованное помещение: с круглым столом, настенными часами, без телефона и селектора (последние желательно иметь в соседнем помещении, чтобы можно было, не отвлекая остальных, выйти и получить справку или мнение понадобившегося специалиста).

Круглая форма стола способствует большей демократичности обсуждения – она нивелирует разницу в служебном статусе. За вытянутым прямоугольным столом ближе к председательствующему садятся, как правило, участники с более высоким должностным или личностным статусом, а дальше от него – с низким. Это в целом отрицательно сказывается на активности "галерки".

Если совещание проходит в кабинете руководителя (как это чаще всего бывает), необходимо отключить телефон и селектор (или хотя бы убавить громкость вызывающего зуммера), чтобы они не отвлекали и не раздражали участников.

Помещение, где проходит совещание, должно иметь хорошую вентиляцию. Установлено, что ее отсутствие уменьшает производительность умственного труда не менее чем на 10 %. А это влияет как на продолжительность совещания, так и на качество принятых на нем решений. Имеет значение и температура в помещении: прохладный воздух способствует сокращению длительности совещания. Напротив, температура выше обычной комнатной влечет увеличение его продолжительности.

Оповещение участников. О повестке совещания лучше информировать всех приглашенных в письменной форме, так как она намного эффективнее устной: информация воспринимается без искажений, недопонимания. В повестке дня следует указывать время начала и окончания совещания, время, отведенное на каждый вопрос, место, где оно будет проходить. В ней приводится четкая формулировка всех решаемых вопросов, фамилии докладчиков, содокладчиков и ответственных за вопросы, а также сообщается, где можно ознакомиться с информацией по каждому вопросу.

Замечено, что число опоздавших будет меньше, если совещание назначается, скажем, не ровно на 10:00, а на 10:20. Все знают, что опоздания ощутимо сбивают темп встречи.

Наиболее эффективно обсуждения проходят, когда к рассмотрению предлагается проект решения (или несколько его вариантов). Лицо, готовящее определенный вопрос, заинтересовано заблаговременно собрать замечания к проекту, что значительно ускоряет работу во время совещания.

Проведение совещания

Цели председательствующего. Главная цель председательствующего на совещании – выйти по всем вопросам повестки на оптимальные решения за минимальное время. Для ее достижения он должен обеспечить эффективность участия каждого приглашенного и придать конструктивный характер обсуждению.

Обеспечение активности участников. У председательствующего имеются большие возможности для управления ходом выработки решения, но они далеко не всегда используются в полном объеме.

Как правило, совещание начинается с вопроса председательствующего: "Кто желает выступить по первому пункту?" Обычно раньше других берут слово люди старшего возраста, авторитетные, занимающие более высокое служебное положение. Они и задают направленность обсуждения. Однако предлагаемые ими решения чаще всего слишком традиционны. Более решительные, неожиданные, нестандартные предложения исходят от молодых сотрудников. Но после выступлений "мэтров", особенно выдержанных в безапелляционном тоне, у менее опытных работников пропадает желание высказывать свою точку зрения, не совпадающую с уже провозглашенной старшими товарищами. Таким образом совещание лишается свежих идей и одновременно обретает пассивных наблюдателей, бесцельно тратящих драгоценное время.

Как избежать такой ситуации? Председательствующему следует организовать порядок выступлений, при котором их очередность не будет зависеть от положения выступающего. Тогда над участниками с более низким статусом не будет довлеть уже высказанное авторитетное суждение.

Другой способ стимулировать активность участников – это требование выступления каждого из них. Ясно, что этого можно добиться при сравнительно небольшом числе совещающихся. Но если участник ни разу не высказался, нужен ли он на этой встрече? Поэтому приглашать следует только тех, кто может поделиться полезным мнением. Это сократит количество заседающих, и уже одно это само по себе неплохо!

В распоряжении председательствующего есть еще одно средство – требование к выступающим не отклоняться от темы и сути вопроса, избегать длинных отступлений.

Следует поощрять конкретность, содержательный анализ и реальные предложения. Если начало обсуждения выявило неподготовленность вопроса, то необходимо решительно снять его с повестки дня и объявить замечание тому, кто прорабатывал эту тему.

Не только что, но и как. Многое в процессе коллективного поиска решения зависит от тональности, в которой происходит обсуждение. Выступления некоторых участников могут отличаться излишней категоричностью, безапелляционностью в отношении как своих, так и чужих предложений. Такой тон наносит серьезный ущерб дискуссии, вызывает приступы тщеславия и влечет обиды. С одной стороны, ультимативность может настроить против выступающего, а с другой – похоронить новый, неординарный подход к решению вопроса. Поэтому председательствующий должен следить за корректностью докладчиков и с этой же целью регулировать очередность выступлений.

Еще большая опасность заключается в подмене аргументов чувствами – резкими, бестактными высказываниями одних участников в адрес других. Председательствующий обязан самым решительным образом пресекать это. Если же тем не менее выступающему удалось больно задеть оппонента, то председательствующему, заинтересованному в активном участии "пострадавшего" в дальнейшем обсуждении, целесообразно поднять его статус с помощью уважительного обращения к нему и поддержки.