Один из них - благочестивейший о. Иоаким (Сабельников), составитель книги "Великая стража", которую можно назвать самым лучшим, что когда-либо было написано о Пантелеимоновом монастыре. Рядом с Крумицей находится местность, называемая Мегали-Вигла, что в переводе означает "Великая стража". Именно здесь ученик преподобного Григория Синаита преподобный Марк видел Царицу Небесную на престоле в царственной славе, окруженную неисчислимым сонмом Сил Небесных. Богоматерь осеняла Святую Гору, и на нее изливалась благодать, которая как бы ограждала Святую Гору от мира. Рядом, как стражи Святой Горы, стояли афонские святые во главе с преподобными Афанасием и Петром Афонскими. И вот автор-составитель "Великой стражи" оказался рядом с "Великой стражей" в уединенной Крумнице, и поэтому совершенно неясно, выйдет ли когда-нибудь второй том этого произведения.

Это место, можно сказать, - духовная граница Афона. Отсюда идет дорога в сербский монастырь Хиландар, самый близкий к афонской границе. Именно этой дорогой мы сегодня и пойдем.

Много лет проживает в скиту и о. Паисий. Недавно, уже совершенно больной, поселился в скиту иеромонах Иаков, уроженец Алтая. Более двадцати лет прожил он в Ксилургу. Годы дают о себе знать, и о. Иаков, несмотря на то что весьма жизнерадостен, почти ничего не помнит. Но то, что он говорит, иногда попадает прямо "в десятку", мы это на себе ощутили. Видимо, так и должно быть: немощь, необходимая спутница человека после грехопадения, часто берет верх над человеческим телом, но подвизающийся человек всегда остается чадом Божиим, поэтому даже в немощном лепете старика иногда являет свою мощь Божия сила. По крайней мере мы чувствуем, что устами старца говорил для нас Бог, вразумляя и наставляя нас на путь истинный.

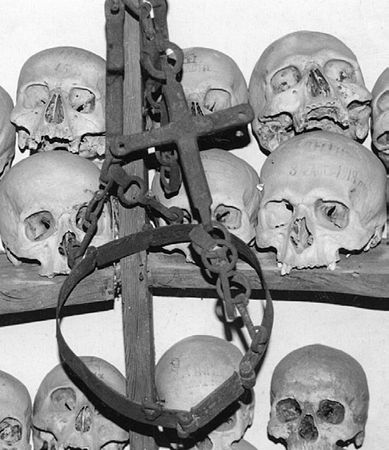

Вечером после службы о. Иоаким ведет нас в храм. Что здесь потрудились многие отцы, легко увидеть в костнице под храмом Иерусалимской иконы Божией Матери. И храм, и костница находятся ныне в состоянии просто удручающем. Но это касается разрухи внешней. Много раз мне приходилось бывать в афонских костницах, но все равно испытываешь какое-то особое чувство, когда смотришь на останки отцов. Тут, наверно, напоминание и об общем Воскресении, и о том пути, которым предстоит пройти нам, и о святости этого места. Эти черепа и кости нельзя назвать святыми мощами, потому что мы не можем назвать тех, кому они принадлежали, святыми. Но я уверен, что святая жизнь этих братьев отразилась в разрушенных природой человеческих храмах. И наступит великий час, когда будут воссозданы эти храмы Святого Духа. И это не пустые слова: когда переступаешь порог такой костницы, ощущаешь эту святость и понимаешь, что эти отцы в большинстве своем были подвижниками и вели жизнь, достойную подражания, и нам пока далеко до такой жизни.

Крумица: храм в костнице пока в запустении

Кругом до боли знакомая разруха, разруха земная, временная. И это вокруг того, что было когда-то ими, напоминающего нам, чем скоро станем мы. В верхнем храме дыры в иконостасе. На месте икон, открывающих нам видение иного мира, получились окна в мир настоящий, мир разгромленных алтарей. Наверху странное завершение, по крайней мере для нашего взора: вместо царской короны двуглавый орел, имеющий большой, превышающий его по размерам крест. Какая символика! Символика, требующая осмысления.

Но тут с удивлением мы замечаем, что трость с губой на этом распятии располагаются справа, а копие - слева. То есть противоположно общепринятому у нас изображению. И тут я вспоминаю про "исправление" креста на вершине Афона, о котором писал в "Ночном восхождении". Что это? Особая греческая традиция изображения распятия? Но храм-то русский и строился русскими. Загадка, одна из тех, которых много на Афоне. Может быть, кто-то знает на нее ответ, но мы пока недоумеваем.

И наконец перед тем как мы покинем храм, хочется обратить внимание на куски ржавого металла, упокоившиеся среди глав честных отцов. Это вериги. Здесь, на Афоне, увидишь их немало!

Вериги. Так подвизались скитские отцы

"Какая дикость, какое непонимание сути подвижничества!" - возопит иной современный человек, считающий себя православным. По его мнению, борьба со страстями заключена только в Таинстве Покаяния, послушании, делании добрых, полезных дел. Какой смысл мучить тело, беречь которое советовал даже апостол Павел? А тут какие-то железки, которые только мешают выполнять послушание. Но те отцы носили их, и об этом свидетельствует ржавое железо. А они были и святее, и, думаю, умнее нас. И понимали, что им это необходимо.

Но вот пришло время, и мы покидаем храм Иерусалимской иконы Божией Матери. Из старого описания я потом узнал, что этот кладбищенский храм освящен в честь чудотворных икон Божией Матери Иерусалимской и Смоленской. Не так далеко отсюда Новая Фиваида - скит Пантелеимонова монастыря, место, где селились русские пустынники, покидавшие свои кельи из-за притеснения со стороны греков. Сколько мы слышали об этом месте, но опять идем мимо - в Хиландар.

Зилотский флаг

Но вот мы идем, поднимаясь все выше и выше по довольно хорошей дороге. Устав, мы делам небольшой привал у очередного поворота. Нам, ленивым, привыкшим к физическому безделью, трудно дается афонская тропа. Походив афонскими дорогами пару неделек, к концу своего пребывания на Афоне паломник приобретает "монашескую" легкость в движении. Но человеческая слабость иногда заставляет мечтать о четырехколесной оказии. Вот она уже зудит над ухом: "Здесь можно спокойно прокатиться на автомобиле, к чему физические упражнения?" Я хорошо помню, что представляла собой эта дорога несколько лет назад - сплошные ямы и ухабы. Тут извечное афонское противоречие: плохи и развалины, но и удобства на Афоне совершенно ни к чему. Как разрешить этот вопрос? Необходима золотая середина. Быть может, она и была найдена в гармоничном сочетании общежительных монастырей и отшельнических келий. Только гармония эта всегда была короткой. Наш монастырь, да и Андреевский скит обладали многими мастерскими. В скиту была даже фотолаборатория. Но тут же мне вспоминается описание кельи одного русского подвижника, жившего где-то здесь, неподалеку от Пантелеимонова монастыря, в XIX веке. "Там, между двух камней, в темном углублении, увидели мы стенку, прикрытую сверху хворостом, а в стенке дверь… В келье темно - свет едва проникал в небольшое отверстие над дверью. Постели никакой не было. У правой стенки мы заметили полку. На полке стоял кувшин и череп человеческий". Но привал закончен, и снова в путь.

Несомненно, мы идем не самым коротким путем. В афонских тропинках очень легко запутаться. Где-то в 15 минутах ходьбы от Нагорного Руссика была Благовещенская келья с большим виноградником. На территории этого виноградника, как сказано в описании Руссика прошлого века, тогда еще виднелись развалины древнего монастыря Кацари. Монастырь этот был передан русским монахам в 1363 г. Он никогда не был многолюдным, в нем жили по несколько человек, а затем он и вовсе был разрушен. Земля же его, неизвестно как и когда, оказалась в ведении Ксенофонтского монастыря, и на ней теперь располагается Ксенофонтский скит. Ну вот наконец показался сам Руссик. Нужно сделать небольшой виток, и мы у цели. Вот возвышается большой собор великомученика Пантелеимона.