Сковорода

С Генри Торо перекликается наш Григорий Сковорода, называвший ходьбу - истинно философским способом передвижения. Он пешком исходил Европу в годы ученичества. А вернувшись на родину, бродил по селам, исполняя свои духовные песни. Он был старцем, живущим милостыней и гостеприимством. Старцем дороги. Мог стать видным иерархом. А предпочел посох и дорожную суму. В. Эрн сравнивает уход Сковороды с уходом Толстого. И замечает, что Толстой ушел умирать, а Сковорода - жить. Жить в дороге. И двадцать восемь лет странствовал по Украине, Орловщине, заходил в Таганрог. В мешке серая свитка, башмаки и листы сочинений. А еще собственноручно сделанная флейта. Но самое главное - еврейская Библия (то есть на еврейском языке), которую он считал своей живой спутницей. В странствие по ту сторону он отправился с ней под головой.

В почитании Книги он близок мусульманам.

Сковорода делил мир на три составляющие: человеческое, вселенское и символическое.

Символ - окно, сквозь которое можно до самого сокровенного доглядеться. Он и глядел, шагая по дорогам со своим скарбом: книгой, флейтой, башмаками. А что еще нужно… Да вот еще тетрадь, озаглавленная так: "Сад божественных песней, прозябший из зерен священного писания".

Чайхана в Париже

Париж - это уплотнение пространства, дома и башни вздыбливаются горными системами, мосты стремятся к автономности - оторваться от берегов и жить по-своему, тропинки Булонского леса бесконечны, там можно блуждать целый день. Париж - мир многоярусный, быстро его не освоишь. Да и никогда.

В первый же день парижских скитаний сквозь толстую кожу новых осенних башмаков проступило темное пятно. В гостинице я разулся и увидел окровавленные пальцы, мозоли лопнули, а я и не почувствовал, шел по улицам и мостам в трансе ходоков-почтальонов старого Тибета, лун-гом-па. Может, иногда и левитировал, как они.

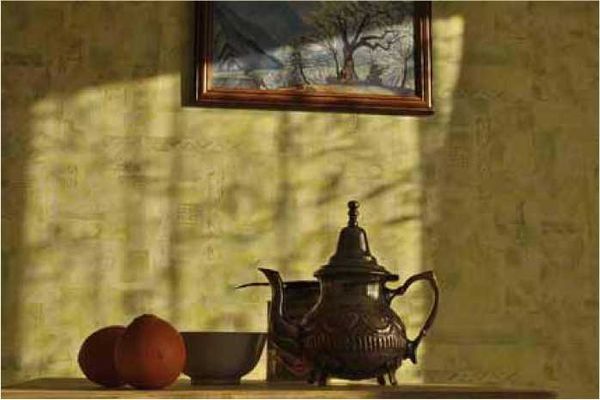

На следующее утро я думал, буду ковылять, ничего подобного, несколько вдохов сизого парижского воздуха, морозного, терпковинного, лица и голоса прохожих, сияние солнца на заиндевелых капотах, матовых листах платанов, мелькнувшие в тысячный раз мысли о том, что вот он, город героев Ремарка, Хемингуэя, дзэнского просветления Ван Гога и Керуака (написавшего "Сатори в Париже"), - и маршрут парижского дня захватил меня. Перепад пространств все еще пьянил: советского и здешнего. В районе Сакре-Кёр, собора на Монмартре, я наткнулся на чайхану. На зеленой вывеске белая вязь букв. Мне показалось, я должен был сюда прийти. За витриной виднелись силуэты в национальной одежде. И когда я увидел горбоносого усача в паколе - шерстяном берете с завернутыми краями - я уже не сомневался, что чайхана афганская. Здесь я ощутил еще большее уплотнение пространства. Оно буквально сопротивлялось.

Я прошел к заведению и попытался попасть внутрь. Но усач в па-коле и жилетке поверх длиннополой синей рубашки скрестил руки и сказал по-английски, что закрыто, закрыто. Это было странно. Внутри сидели люди, пили чай, до вечера было далеко… Мы смотрели друг другу в глаза пару мгновений, я отвернулся и пошел своей дорогой. Черт его знает… Хозяин - барин.

Спустившись с Монмартра, я завернул в кафе, сидел перед фарфоровым кувшинчиком, прихлебывал крепкий горький кофе, думал, ну, не написано же у меня на лбу… "Афганские рассказы". Выход этой книжки и привел меня сюда, то есть в этот город. И в чайхану. Но попробовать афганского чая так и не удалось. А жаль, это сюжет для рассказа… Не вернуться ли туда на другой день? Но утром я вспомнил взгляд этого человека и мне расхотелось возвращаться. А в рассказе герой должен был вернуться. Ну, что ж, его дело. Я отправился искать музей Пабло Пикассо.

После чтения "Имен" Флоренского

Любопытный сон: в соборе идет какой-то человек, из-за колонны вдруг появляется его двойник, но старый; человек оглянулся - двойник исчез, потом снова появился, и человек обнял его, двойник лучисто улыбался, это были отец умерший и сын живой. Но здесь они оба были живы.

Чувство сиротства

Чувство сиротства первично, говорит Октавио Пас, младенец, появившись на свет, не знает ни отца, ни матери. А ведь этот миг, если верить современным психологам, тому же Ст. Грофу, один из важнейших, определяющих. Вот, где истоки экзистенциализма.

Негосударство

Точно установлено: заговори в любой компании об анархизме - тут же все встряхнутся, оживут, заспорят, загалдят. Это красная тряпка, удар грома средь ясного неба, "хэ!" дзен-буддизма. Действует пробуждающе. В этом, может, и сокрыт главный смысл анархизма.

Но еще тут проблема этимологическая. "Безначалие, безвластие". А ведь анархизм - учение, в этом безвластии есть свод правил - анархических принципов. Лучше бы назвать это учение по-другому, например, аэтатизм. Язык сломаешь. В общем - негосударство.

Счастье, свобода

У Юнга: тождество субъекта и объекта уничтожает всякую возможность познания; человек лишен свободы; это состояние характерно для примитивного человека.

Есть о чем подумать.

Был ли первобытный дикарь свободен? Руссоисты считают: да. Но ведь ощущение свободы возникает часто из-за несовпадения с объектом - с целым миром, жизнью, обществом, когда ты вдруг остро переживаешь независимость, отделенность, одинокость "я". Выскочить из беличьего колеса, перестать быть захваченным жизнью.

Ощущение свободы появляется и при совпадении с объектом: с людьми, природой. Растворение. Или это ощущение - счастье, но не свобода? Можно ли поставить знак равенства между счастьем и свободой? На нижних ступенях - вряд ли. Скорее всего, быть счастливым не значит быть свободным.

Так дикарь был просто счастлив, но не свободен?

Ну а мы - не счастливы и не свободны.

Краски и звуки индейского лета

Но что такое парижская осень? И даже зима? Это бабье лето. У них, кстати, эта пора называется индейским летом. У Моррисона есть песенка с таким названием. Он умер в Париже от передоза. На его могилу мне пришлось идти, выполнять наказ племянниц и дочки.

Кладбище Моррисона я отыскал быстрее, чем кладбище Дебюсси.