Цитата из комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" (1824):

Читай не так, как пономарь,

А с чувством, с толком, с расстановкой.

Сады Семирамиды

Семирамида – легендарная ассирийская царица (IX в. до н. э.). Греческие историки (Диодор и др.) рассказывают, что ею были построены "висячие сады" в Вавилоне, которые Древний мир считал одним из семи чудес света. Отсюда выражение "сады Семирамиды" получило значение: нечто чудесное, великолепное.

Сардонический смех

Происхождение этого выражения, встречающегося у Гомера, комментаторы еще в древности связывали с островом Сардиния, объясняя, что оно произошло от произраставшего там ядовитого растения; люди, употребившие его в пищу, умирали, при этом их лица искажались судорогами, похожими на смех. Обычно выражение употребляется в значении: злобный, желчный, едкий, язвительный смех.

Сатурн

В римской мифологии Сатурн – бог посевов и земледелия, отождествленный с греческим Кроном (или Кроносом) – младшим из титанов, свергшим своего отца и захватившим власть над миром. Ему было предсказано, что он, в свою очередь, будет свергнут своими детьми. Чтобы предупредить это, он тотчас по рождении ребенка проглатывал его. Жене Крона удалось спасти маленького Зевса, который и сверг отца.

Свежо предание, а верится с трудом

Цитата из комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" (1824):

Как посравнить, да посмотреть

Век нынешний и век минувший:

Свежо предание, а верится с трудом.

Сверхчеловек

Слово стало крылатым после выхода в свет книги "Так говорил Заратустра" (1883) немецкого философа Фридриха Ницше, который подразумевал под понятием "сверхчеловек" представителя "расы господ", который выше "морали рабов".

Само слово "сверхчеловек" в немецкой литературе существовало задолго до Ницше, который лишь сделал его популярным, наполнив другим смыслом. Немецкие богословы XVII в. в своих сочинениях именовали так совершенного христианина, то есть человека, преисполненного всех христианских добродетелей и, следовательно, максимально приблизившегося к Богу. Имея в виду именно это, богословское значение слова, Гете иронизирует над понятием "сверхчеловек" в своей драматической поэме "Фауст".

Обычно употребляется в ницшеанском смысле, но, как правило, иронически.

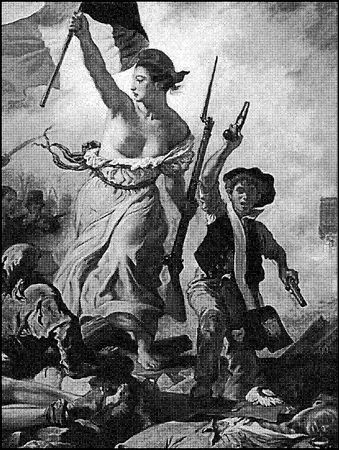

Свобода, равенство, братство

Популярнейший лозунг Французской буржуазной революции XVIII в.

Святая святых [Святое святых]

Возникло из Библии, где "святая святых" означает часть иерусалимского храма, куда мог входить только первосвященник один раз в год.

Выражение употребляется в значении: что-нибудь сокровенное, тайное, заветное, недоступное для непосвященных.

Северная Пальмира

Пальмира – город в Сирии, возникший в I тысячелетии до н. э. В древности славился великолепием своих сооружений. Северная Пальмира – образное название Петербурга.

Сезам, отворись!

Выражение из арабской сказки "Али-Баба и сорок разбойников", входящей в состав первого перевода на французский язык сборника арабских сказок "Тысяча и одна ночь" (1704–1708). Ни в одном подлинном списке этого знаменитого сборника сказка "Али-Баба" не встречается. Ее включил в сборник переводчик "Тысячи и одной ночи" французский ориенталист Антуан Галлан (1646–1715), использовав арабскую сказку из другого сборника.

Герой сказки Али-Баба идет в лес за дровами. Случайно ему удается подглядеть, как сорок разбойников направляются к пещере, двери которой раскрываются перед ними после того, как атаман произносит: "Сезам, отворись!" Али-Баба, воспользовавшись этим заклинанием, тоже проникает в пещеру, оказавшуюся складом награбленных разбойниками ценностей, и становится обладателем несметных сокровищ.

Выражение "Сезам, отворись!" употребляется в значении: ключ для преодоления каких-либо препятствий, а также как шутливое восклицание при намерении преодолеть какое-либо препятствие, проникнуть в какую-либо тайну.

Сейте разумное, доброе, вечное Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова "Сеятелям" (1877), обращенного к "сеятелям знанья на ниву народную":

Сейте разумное, доброе, вечное,

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное

Русский народ…

Семь чудес света. Восьмое чудо

Семью чудесами света назывались в древности следующие семь сооружений, поражавших современников своею грандиозностью и великолепием: египетские пирамиды; висячие сады Семирамиды в Вавилоне; храм Артемиды в Эфесе; статуя Зевса работы греческого скульптора Фидия; гробница Мавзола, властителя Карии, в Галикарнасе, украшенная барельефами и статуями; Колосс Родосский – медная статуя у входа в гавань Родоса, более 70 метров вышиной, изображавшая Гелиоса (бога солнца у древних греков); мраморная башня маяка на острове Фаросе около 180 метров вышиной.

В образной речи одним из семи чудес света называют что-либо замечательное, великолепное. Отсюда же возникло выражение "восьмое (осьмое) чудо", употребляемое в том же значении и нередко иронически.

Сермяжная правда

Выражение Остапа Бендера, главного героя романа И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой теленок" (1931), употребляемое им в значении: глубокая народная мудрость (сермяжный – одетый в сермягу, крестьянскую одежду из грубого некрашеного домотканого сукна).

Сжечь корабли

О происхождении этого выражения существуют различные предположения. Возможно, что оно восходит к книге Плутарха "О добродетелях женщин", в которой рассказывается о том, что после падения Трои троянки остановили бегство своих мужей тем, что сожгли корабли, на которых те хотели спастись.

Это выражение связывается также с различными эпизодами из жизнеописаний тирана Сицилии Агафокла (361–289 гг. до н. э.), римского консула (в 257 ив 250 гг. до н. э.) Гая Атилла Регула, римского императора (361–363) Юлиана Отступника, короля Англии Вильгельма Завоевателя (1027–1087) и, наконец, завоевателя Мексики – Фернандо Кортеса (1485–1547). В 1792 г., когда молодая французская буржуазная республика со дня на день ожидала войны с Англией, Конвент призывал французских патриотов к стойкости следующими словами: "Если Англия без повода… нам объявит войну, французы, помните о Кортесе, сжигающем корабли на глазах своей армии, высадившейся на берегах Мексики".

Выражение употребляется в значении: сделать решительный шаг, после которого теряется возможность отступить, возвратиться к прежнему.

Сизифов труд. Сизифова работа

Выражение возникло из греческой мифологии. Коринфский царь Сизиф за оскорбление богов был присужден Зевсом к вечной муке в Аиде: он должен был вкатывать на гору огромный камень, который, достигнув вершины, опять скатывался вниз. Впервые выражение "сизифов труд" встречается в элегии римского поэта Проперция (I в. до н. э.). Выражение употребляется в значении: тяжелая, бесконечная и бесплодная работа.

Синий чулок

Выражение возникло в Англии в 80-х гг. XVIII в. Первоначально обозначало кружок лиц обоего пола, собиравшихся у леди Монтегю (Montagu) для бесед на литературные и научные темы. Выражение стало в Англии нарицательным после того, как поэт Джордж Гордон Байрон (1788–1824) написал на салон леди Монтегю сатиру (1820) и назвал ее "Синие". Вскоре выражение перешло и во Францию, где "синими чулками" стали называть вполне определенный тип женщин – увлеченных научной работой, литературой в ущерб дому и семье.

Иносказательно: женщины-интеллектуалки, всецело поглощенные научными, литературными и т. п. интересами.

Синяя борода

Выражение возникло из французской сказки "Рауль, рыцарь Синяя Борода", впервые напечатанной Перро (1628–1703) в 1697 г. В ней рассказывается о кровожадном рыцаре, который убил шесть своих жен за то, что они, нарушив его запрет, отпирали дверь в комнату, служившую для него местом убийств; только седьмая жена Рауля была спасена своими братьями. Употребляется в значении: ревнивый муж, зверски обращающийся с женой.

Синяя птица

Пьеса Мориса Метерлинка (1862–1949), поставленная на сцене Московского Художественного театра 30 сентября 1908 г. Сюжет этой сказочной пьесы – приключения детей бедного дровосека в поисках Синей птицы. По словам Дуба в пьесе, Синяя птица – это "тайна вещей и счастья". "Если человек найдет Синюю птицу, он будет все знать, все видеть" (слова Кота). Блестящая постановка пьесы в Художественном театре создала крылатость выражению "синяя птица". Иносказательно: символ счастья.

Сказка про белого бычка

Выражение возникло из "докучной" сказочки, которой дразнят детей, докучающих просьбой рассказать им сказку: "– Сказать ли тебе сказку про белого бычка? – Скажи. – Ты скажи, да я скажи, да сказать ли тебе сказку про белого бычка? – Скажи. – Ты скажи, да я скажи, до чего у нас будет, да докуль это будет! Сказать ли тебе сказку про белого бычка?" и т. д., пока одному не надоест спрашивать, а другому отвечать. Выражение употребляется в значении: бесконечное повторение одного и того же.

Скалозуб

Действующее лицо комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" (1824), полковник, представитель грубой армейщины царской России, невежественный и самодовольный карьерист. Его имя стало синонимом грубого неуча, солдафона.

Скрежет зубовный

Выражение возникло из евангельского описания адских мучений: "там будет плач и скрежет зубов". Употребляется в значении: бешеная злоба.

Скупой рыцарь

Герой одноименной драмы (1836) А. С. Пушкина, синоним скупца, скряги.

Слова, слова, слова Так Гамлет в одноименной трагедии (1601) Шекспира отвечает на вопрос Полония: "Что вы читаете, принц?"

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет

балагура.