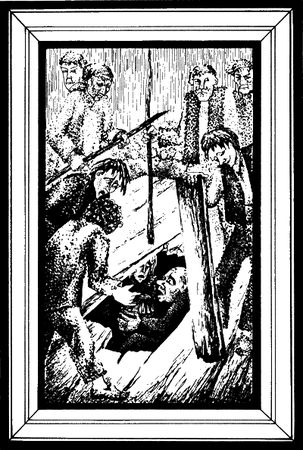

Когда тот возвращается, всеобщее ожесточение уже достигло апогея. Около трехсот присутствующих сгрудилось вокруг алтаря отечества. Отдирают доску и проникают внутрь; там обнаруживают наших приятелей: цирюльника и инвалида; оба они сильно сконфужены.

Полагая, что бурав - главная улика, цирюльник забрасывает его подальше от себя; однако он не подумал о том, чтобы отделаться от бочонка.

Их хватают за шиворот, заставляют подняться на помост, допрашивают об их намерениях, но они в ответ лепечут нечто невразумительное, и их волокут к полицейскому комиссару.

Там они сознаются, с какой целью спрятались; комиссар не видит в этом ничего, кроме шалости, и отпускает их на свободу; однако в дверях их поджидают прачки с Гро-Кайу с вальками в руках. Прачки, как видно, весьма чувствительны в вопросах женской чести: словно разгневанные Дианы, они обрушивают вальки на наших Актеонов.

В это время прибегает какой-то человек; под алтарем отечества найден пороховой бочонок; значит, двое обвиняемых находились там не для того, чтобы, как они говорят, провертеть дырки и подглядывать, а чтобы взорвать алтарь вместе с находящимися там патриотами.

Достаточно было бы вытащить затычку, чтобы убедиться в том, что в бочонке вино, а не порох; надо было лишь подумать, чтобы понять, что, поджигая порох, злоумышленники (если предположить, что в бочке был порох) первыми взлетели бы на воздух, тогда так называемые обвиняемые были бы оправданы; однако бывают такие минуты, когда люди ни о чем не думают, ничего не проверяют, вернее, не хотят ни о чем думать и остерегаются что-либо проверять.

В один миг взрыв возмущения обращается в бурю. Появляются какие-то новые люди; откуда они взялись? Никто не знает. Откуда взялись те, кто убил Фуллона, Бертье, Флесселя, кто устроил 5–6 октября? Из тьмы, куда они возвращаются, когда их черное дело сделано. Люди эти набрасываются на несчастного инвалида и бедного цирюльника, опрокидывают их; один из них, инвалид, так больше и не поднимается - на него обрушился град ножевых ударов; другого, цирюльника, волокут к фонарю - на шею ему набрасывают веревку и начинают поднимать… На высоте примерно десяти футов веревка обрывается под тяжестью его тела. Он еще жив, пытается отбиваться и вдруг видит, что голова его товарища уже надета на пику; откуда, в самом деле, взялась пика? При виде этого зрелища он истошно кричит и падает без чувств. Ему отрезают, вернее, отпиливают голову, и уже вторая пика - тут как тут, готовая принять кровавый трофей!

Чернь жаждет пройтись через весь Париж с этими двумя головами, и владельцы пик в сопровождении сотни таких же бандитов с песнями отправляются в путь по улице Гренель.

В девять часов члены муниципалитета, нотабли и городские чиновники прочитали на площади Пале-Рояль под звуки труб декрет Национального собрания и предупредили о наказаниях, ждущих нарушителей декрета; в это самое время с улицы Сен-Тома-дю-Лувр выходят убийцы с пиками.

Лучшего муниципалитет и желать не мог: как бы ни были строги объявленные им меры, они даже не предполагали преступления, подобного только что совершенному.

Тем временем члены Национального собрания начинают заполнять зал заседаний; от площади Пале-Рояль до манежа недалеко: новость врывается в зал и производит сенсацию.

Речь уже идет не о цирюльнике и инвалиде, чересчур жестоко наказанных за невинную шалость: это теперь два добропорядочных гражданина, растерзанные за то, что призывали революционеров к уважению закона.

Реньо де Сен-Жан-д’Анжели бросается к трибуне:

- Граждане! - взывает он. - Я требую введения военного положения; я требую, чтобы Собрание объявило тех, кто личными или коллективными писаниями будет подстрекать народ к неповиновению, виновными в оскорблении нации!

Члены Национального собрания поднимаются почти в полном составе и в ответ на предложение Реньо де Сен-Жан-д’Анжели объявляют тех, кто личными или коллективными писаниями станет склонять народ к сопротивлению, виновными в оскорблении нации.

Таким образом подписавшие петицию окажутся виновными в оскорблении нации. Этого только и нужно было членам Собрания.

Робеспьер забился в какой-то угол; услышав результат голосования, он побежал к якобинцам рассказать о том, что произошло.

В Якобинском клубе почти никого не было: человек двадцать пять - тридцать бродили в стенах бывшего монастыря. Среди них был Сантер - он ожидал приказаний от руководителей клуба.

Сантера отправляют на Марсово поле, с тем чтобы он предупредил людей, собирающихся подписать петицию, о грозящей им опасности.

Он застает двести - триста человек, подписывающих петицию якобинцев на алтаре отечества.

Вчерашний незнакомец, Бийо, возглавляет это движение; сам он неграмотен, но он называет себя, просит, чтобы его рукой водили по бумаге, и таким образом подписывает петицию в числе первых.

Сантер поднимается на алтарь отечества, сообщает, что Национальное собрание сию минуту объявило бунтовщиками всех, кто осмелится потребовать низложения короля, и прибавляет, что прислан якобинцами для того, чтобы забрать составленную Бриссо петицию.

Бийо спускается на три ступени и оказывается лицом к лицу со знаменитым пивоваром. Они внимательно разглядывают друг друга; оба они олицетворяют действующую сейчас реальную силу; один - провинцию, другой - Париж.

Каждый из них признаёт в другом брата - они вместе брали Бастилию.

- Хорошо! - соглашается Бийо. - Мы готовы вернуть якобинцам их петицию, но мы напишем другую.

- Эту петицию надо отнести ко мне в Сент-Антуанское предместье, - предлагает Сантер, - я подпишу ее сам и дам подписать своим рабочим.

Он протягивает свою ручищу, и Бийо с удовольствием ее пожимает.

При виде этого могучего братания, соединяющего провинцию со столицей, присутствующие аплодируют.

Бийо возвращает Сантеру его петицию, и тот уходит, взмахнув на прощание рукой; народ безошибочно угадывает в его жесте одобрение и вместе с тем обещание; впрочем, народ и так уже с некоторых пор начинает узнавать Сантера.

- Что ж, якобинцы испугались, - замечает Бийо. - Испугавшись, они имеют право забрать свою петицию, ну и пускай! Но мы-то не боимся, мы имеем право сочинить другую.

- Да, да! - подхватывает толпа. - Другую петицию! На этом самом месте. Завтра же!

- А почему не сегодня? - спрашивает Бийо. - Завтра!.. Кто знает, что будет завтра?!

- Да, да! - раздается в толпе. - Сегодня! Сейчас!

Вокруг Бийо в ту же минуту образовалась группа незаурядных людей: сила - словно магнит, она к себе притягивает.

Группа эта состоит из депутатов Клуба кордельеров или рядовых якобинцев, плохо осведомленных или более отважных, чем их предводители, и явившихся на Марсово поле вопреки тому, что приказ отменен.

Люди эти пока по большей части малоизвестны; однако недалек тот час, когда их имена приобретут известность.

Это: Робер, мадемуазель де Керальо, Ролан; Брюн, типографский рабочий, ставший впоследствии маршалом Франции; Эбер, общественный писец, будущий редактор зловещей газеты "Папаша Дюшен"; Шометт, журналист и студент медицины; Сержан, художник-гравер, который будет впоследствии зятем Марсо и постановщиком патриотических празднеств; Фабр д’Эглантин, автор "Интриги в письмах"; Анрио, жандарм гильотины; Майяр, наводящий ужас судебный исполнитель в Шатле, которого мы потеряли из виду 6 октября и с которым снова встретимся 2 сентября; Изабе-старший и Изабе-младший (единственный, пожалуй, из участников этой сцены, кто мог бы о ней рассказать, ведь он и теперь еще молод в свои восемьдесят восемь лет).

- Сейчас, немедленно! - закричали в толпе. - Немедленно!

Марсово поле ответило дружными аплодисментами.

- Кто же будет писать? - спросил чей-то робкий голос.

- Я, вы, мы - все! - прокричал в ответ Бийо. - Вот это и будет по-настоящему народная петиция!

Какой-то патриот отделился от толпы и стремглав бросился на поиски бумаги, чернил и перьев.

Тем временем все взялись за руки и закружились в стремительной фарандоле, распевая знаменитую песню "Дело пойдет!".

Патриот вернулся спустя десять минут с бумагой, чернилами и перьями; он на всякий случай купил целую бутыль чернил, пакет перьев и полдюжины тетрадок.

Робер взял перо и под диктовку мадемуазель Керальо, г-жи Ролан и г-на Ролана вывел: