…Первую крупную операцию провели танки. Небольшие их группы пробовали силы и ранее, но 20 ноября 1917 г. для захвата деревушки Флескье, недалеко от Камбрэ были выделены 324 машины . Командир 51-ой Горной шотландской дивизии, по свидетельству современников - смелый, но весьма стандартно мыслящий, научил солдат: "Ребята, держитесь подальше от этих чертовых баков , по ним наверняка будет лупить артиллерия!"

И оказался как бы прав: командир оборонявшейся от "ребят" 54-ой германской резервной дивизии хорошо организовал огонь, сумев зажечь много машин: от пуль-то их броня кое-как защищала, а вот от снарядов даже небольших калибров - нет. Понятно, затем крепко досталось и приближающейся шотландской пехоте. Флескье немцы тогда удержали. Что и говорить, негромкий дебют нового оружия, в очередной раз показавший, что не массовый навал прямо на орудийные стволы, а умелое командование решает исход боя.

…Новые и новые сотни боевых машин Антанты появлялись на фронте. Наверстывая упущенное, спешно стал сооружать нечто подобное и противник.

Если сравнить германский танк A7Y с французским "Сен-Шамоном" (рис. 1.38), то оба они напоминают сараи, клепаные из броневых листов, с "окошками" для пулеметов и пушки. Видно, не вспомнили конструкторы ни той, ни другой страны истину, изреченную Клаузевицем : "Тот, кто обороняет все - не обороняет ничего!". Но все же пушка у "француза" - мощнее (75 мм против 57 мм у "немца"), да и ходовая часть показала себя более надежной. "Сумрачный германский гений" проявился лишь в названиях самоходных крепостей: "Вотан", "Хаген" .

"Проигравшие армии всегда хорошо учатся" - суетливо накорябал на бумаге картавый господинчик, сам, впрочем, сделавший все наоборот: выучившись, с неплохими оценками, на адвоката, - споро проиграл все без исключения порученные ему дела. Затем он стяжал изрядную известность сочинением крылатых фраз и всяких "эмпириокритицизмов", а позже и вовсе учинил "ргеволюцию". Ну а немецкие танкисты будут через пару десятилетий на тех же полях не без удовольствия вдыхать смрад горящих французских и британских танков, высунувшись из люков своих превосходных машин. Впрочем, в конечном итоге они опять проиграют, подтвердив тем самым, что гениальные предначертания исторически неизбежного торжества - категория архипустейшая…

Ни подвижность, ни защищенность не позволили танкам стать главной ударной силой Первой мировой. Да и их командиры еще только учились.

Поколебать господствующие позиции в войсках артиллерии, в развитии которой наступил застой - как по дальности огневого воздействия, так и по его могуществу, могло только нечто новое.

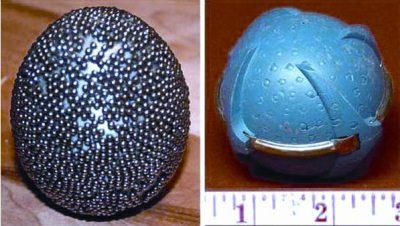

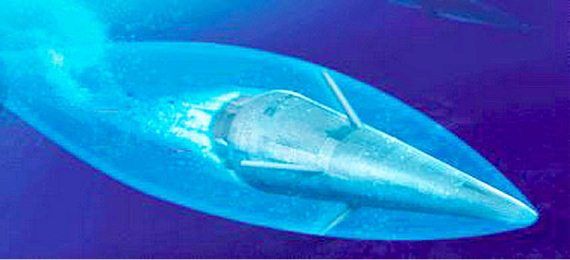

Такое средство уже зарождалось и могло доставить на недоступную любой пушке дистанцию боеприпас, обратив во благо себе (для создания подъемной силы) сопротивление воздуха. Потрескивали в небесах пулеметики, а иногда падали оттуда же и бомбочки (рис. 1.39). Поначалу не очень-то боялись их те, кто был внизу, провожали летательные аппараты неприличными жестами. К концу войны такие пантомимы стали неуместными, поскольку бомбы потяжелели, да и не только ими досаждали коварные летуны: щедро рассеивали они в пространстве металлические стрелочки (рис. 1.40), которые, приобретя в падении значительную скорость, могли проткнуть кавалериста заодно с конем. Такие стрелочки автор впервые увидел еще школьником на музейном стенде, посвященном Гражданской войне. А следующая встреча с "готовыми поражающими элементами" произошла спустя четыре с лишним десятилетия - при посещении снарядного производства. Идея "стрелочных" снарядов - синтез двух: шрапнели и "противокавалерийского" оружия. "Обратный ход" инженерной мысли часто бывает плодотворен в технике (рис. 1.41, 1.42).

В Первую мировую крылья авиации были еще слабоваты, чтобы она могла бросить вызов главенствующему положению артиллерии. На флоте авиацию считали лишь средством разведки. Полезным, что и говорить: самолеты впервые взлетели с палуб переделанных под их нужды кораблей-авианосцев, но все же - вспомогательным. А главным оружием на море адмиралы считали не бомбы самолетов и не торпеды москитного флота, а тяжелые снаряды, вылетавшие из длинных и толстых стволов. У моряков, конечно, была отличная оптика, да и стальной многотысячетонный корабль - хорошая платформа для артиллерии. Но факторы рассеяния (порывы ветра, разновесность снарядов, колебания температуры, а значит, и плотности воздуха) были причинами того, что баллистическая вероятность попадания 381 мм снаряда британского линкора "Куин Элизабет" в корабль того же класса при стрельбе отнюдь не на предельной дистанции в 13–15 км составляла 0,5 %. В залпе она, понятно, была выше (рис. 1.43).