Автор не разделяет восхищение некоторых историков технической эрудицией командования германской армии, сделавшего перед войной ставку на тяжелую артиллерию: по ее количеству, да и качеству, дивизии Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции) превосходили соединения Антанты. Основой для скепсиса служит то, что позже, на задыхающихся от недостатка сырья заводах Рура, с натугой стали изготавливать олицетворявшие тупиковые направления развития артиллерии сверхдальнобойные орудия, эффект от применения которых вполне можно оценить как ничтожный. Автору приходилось быть свидетелем, как принимаются решения государственными мужами, и он склонен полагать, что все объясняется не предвидением характера войны, а эстетическими предпочтениями: в предвоенные годы, на одном полигоне сердце крайне высокопоставленного услаждалось видом гаубицы, которая, после суетливой беготни вокруг нее людишек в мышиного цвета мундирах и бескозырках, ахала, выпуская в небо снаряд (благодаря немалым размерам, его полет можно было и увидеть); азначительно восточнее для особы равного положения молоком и медом лился топот коней легкой полевой батареи, стремительно разворачивающейся "с передков" и, после вскрика "Огонь!" молодцеватого офицера с усиками, посылавшей в сторону мишенного поля снарядную очередь.

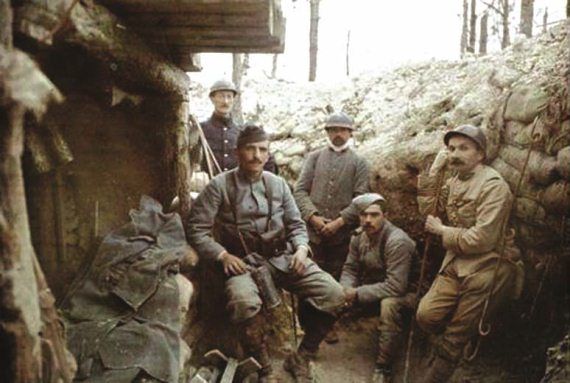

Так или иначе, в начале войны вооружение армий Центральных держав более подходило для окопного противостояния. Но вот чего не смогли предвидеть обе стороны - масштабов расхода боеприпасов.

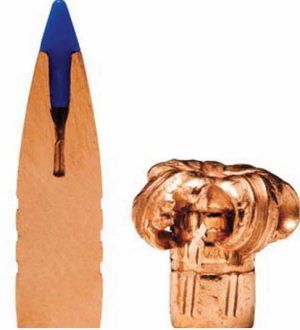

…Тринитротолуол все же был предпочтительнее. Тринитрофенол проявлял кислотные свойства: в присутствии влаги разъедал металл, образуя опасные соли, так что корпуса снаряжаемых им боеприпасов приходилось покрывать изнутри лаком (ненадежная при массовом производстве операция) или помещать снаряжение в картонный футляр (еще менее "приветствуемое" производственниками действие). Днями и ночами напролет на снаряжательных заводах плавили и заливали взрывчатку в стальные корпуса снарядов, мин и зарядных отделений торпед. И, в конце концов, в этой гонке промышленность Антанты доказала свое превосходство.

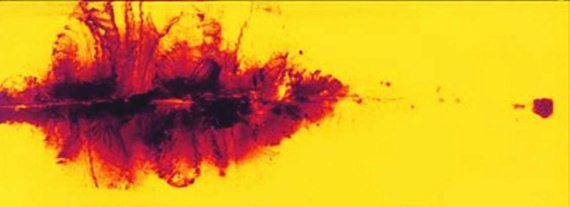

…Перед наступлением начиналось то, что в немецком языке стало с тех пор обозначаться новым словом: der Trommelfeuer (барабанный огонь). Многодневный артиллерийский барраж вспахивал и перепахивал позиции противника (рис. 1.36). Пехота занимала участки мягкой, как пух земли - взбитой волнами разрежения, последовавшими за волнами ударными. Продвижение вперед измерялось порой сотнями метров, после чего все повторялось.

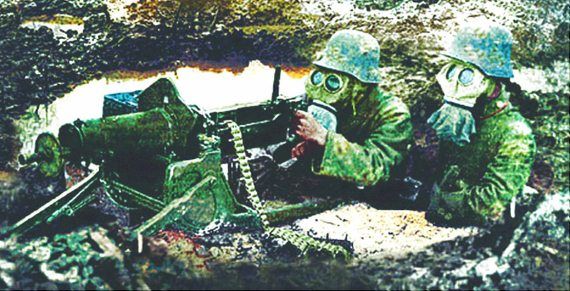

В конце войны возможности артиллерии еще более возросли, она стала вести практически непрерывный "беспокоящий" огонь, изматывавший солдат противника и затруднявший работы по совершенствованию обороны. Вот как описал русский военный агент в очень интересной книге "50 лет в строю" посещение позиций британского экспедиционного корпуса во Франции.

"На третий год войны, во всю длину расширявшегося с каждым месяцем английского фронта были выстроены в три яруса орудия всех калибров, начиная с полевых и до самых тяжелых морских. Триста шестьдесят пять дней в году, с утра до ночи, не соблюдая даже пресловутых уик-эндов, англичане бомбили немецкую оборону. Подобную роскошь они могли себе позволить благодаря неограниченному запасу боеприпасов и развитой за первые годы войны мощной орудийной промышленности (рис. 1.37). Расстрелянная пушка заменялась так же просто, как лопнувшая автомобильная шина. Всякому попавшему в конце войны на английский фронт казалось, что он обходит громадный кузнечный цех, и оглушающий шум молотобойцев надолго оставался в ушах."