Как видим, эти суждения друг друга не исключают, ведь возможно изучать и английский, и немецкий одновременно, в силу чего данная дизъюнкция является нестрогой.

Строгая дизъюнкция – это сложное суждение с разделительным союзом "или" в его исключающем (строгом) значении, который обозначается условным знаком ⊻. С помощью этого знака строгое дизъюнктивное суждение, состоящее из двух простых суждений, можно представить в виде формулы а ⊻ в (читается "или а, или в"), где а и в – это два каких-либо простых суждения. Например, сложное суждение: Он учится в 9 классе, или он учится в 11 классе является строгим дизъюнктивным или строгой дизъюнкцией (разделением) двух простых суждений:

1. Он учится в 9 классе.,

2. Он учится в 11 классе.

Обратим внимание на то, что эти суждения друг друга исключают, ведь невозможно одновременно учиться и в 9 и в 11 классе (если он учится в 9 классе, то обязательно не учится в 11 классе и наоборот), в силу чего данная дизъюнкция является строгой. Как нестрогая, так и строгая дизъюнкция могут состоять не только из двух, но из большего числа простых суждений. Например: Он изучает английский или он изучает немецкий, или он изучает французский (а ⋁ в ⋁ с) или Он учится в 9 классе или он учится в 10 классе, или он учится в 11 классе (а ⊻ в ⊻ с).

Импликативное суждение или импликация – это сложное суждение с условным союзом "если… то", который обозначается условным знаком g. С помощью этого знака импликативное суждение, состоящее из двух простых суждений, можно представить в виде формулы а → в (читается "если а, то в"), где а и в – это два каких-либо простых суждения. Например, сложное суждение: Если вещество является металлом, то оно электропроводно представляет собой импликативное суждение или импликацию (причинно-следственную связь) двух простых суждений:

1. Вещество является металлом.,

2. Вещество электропроводно.

Как видим, в данном случае эти два суждения связаны таким образом, что из первого вытекает второе (если вещество – металл, то оно обязательно электропроводно), однако из второго не вытекает первое (если вещество электропроводно, то это вовсе не означает, что оно является металлом). Первая часть импликации называется основанием, а вторая – следствием: из основания вытекает следствие, но из следствия не вытекает основание. Формулу импликации "а → в" можно прочитать так: "если а, то обязательно в, но если в, то не обязательно а".

Эквивалентное суждение или эквиваленция – это сложное суждение с союзом "если… то" не в его условном значении (как в случае с импликацией), а в тождественном (эквивалентом). В данном случае этот союз обозначается условным знаком ↔, с помощью которого эквивалентное суждение, состоящее из двух простых суждений, можно представить в виде формулы а ↔ в (читается "если а, то в, и если в, то а"), где а и в – это два каких-либо простых суждения. Например, сложное суждение: Если число является четным, то оно делится без остатка на 2 представляет собой эквивалентное суждение или эквиваленцию (равенство, тождество) двух простых суждений:

1. Число является четным.,

2. Число делится без остатка на 2.

Нетрудно заметить, что в данном случае два суждения связаны так, что из первого вытекает второе, а из второго – первое: если число четное, то оно обязательно делится без остатка на 2, а если число делится без остатка на 2, то оно обязательно четное. Понятно, что в эквиваленции, в отличие от импликации, не может быть ни основания, ни следствия, т. к. две ее части являются равнозначными суждениями.

Отрицательное суждение или отрицание – это сложное суждение с союзом "неверно, что…", который обозначается условным знаком ¬. С помощью этого знака отрицательное суждение можно представить в виде формулы ¬а (читается "неверно, что а"), где а – это какое-либо простое суждение. Здесь может возникнуть вопрос – где же вторая часть сложного суждения, которую мы обычно обозначали символом в? В записи ¬а уже присутствуют два простых суждения: а – это какое-то утверждение, а знак ¬ – это его отрицание, т. е. перед нами как бы два простых суждения – одно утвердительное, другое – отрицательное. Пример отрицательного суждения: Неверно, что все мухи являются птицами.

2.11. Истинность сложных суждений

В предыдущем параграфе мы рассмотрели шесть видов сложных суждений, которые состоят из простых суждений, объединяемых каким-либо союзом: конъюнкцию, дизъюнкцию нестрогую и дизъюнкцию строгую, импликацию, эквиваленцию и отрицание.

Союзов в естественном языке много, но все они по смыслу сводятся к рассмотренным шести видам, и любое сложное суждение относится к одному из них. Например, сложное суждение: Уж полночь близится, а Германа все нет является конъюнкцией, потому что в нем союз "а" употребляется в роли соединительного союза "и". Сложное суждение, в котором вообще нет союза: Посеешь ветер, пожнешь бурю является импликацией, т. к. два простых суждения в нем связаны по смыслу условным союзом "если…то".

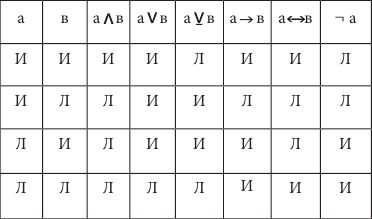

Любое сложное суждение является истинным или ложным в зависимости от истинности или ложности входящих в него простых суждений. Ниже приведена таблица истинности всех видов сложных суждений в зависимости от всех возможных наборов истинностных значений двух входящих в них простых суждений. Таких наборов всего четыре:

1. оба простых суждения истинные;

2. первое суждение истинное, а второе ложное;

3. первое суждение ложное, а второе истинное;

4. оба суждения ложные.

Как видим, конъюнкция (а ∧ в) истинна только тогда, когда истинны оба простых суждения, входящих в нее. Надо отметить, что конъюнкция, состоящая не из двух, а из большего количества простых суждений, также истинна только в том случае, когда истинны все входящие в нее суждения. Во всех остальных случаях она является ложной. Нестрогая дизъюнкция (а ⋁ в), наоборот, истинна во всех случаях за исключением того, когда оба входящих в нее простых суждения ложны. Нестрогая дизъюнкция, состоящая не из двух, а из большего количества простых суждений, также ложна только тогда, когда ложны все входящие в нее простые суждения. Строгая дизъюнкция (а ⊻ в) истинна только тогда, когда одно входящее в нее простое суждение истинно, а другое ложно. Строгая дизъюнкция, состоящая не из двух, а из большего количества простых суждений, истинна только в том случае, если истинно только одно из входящих в нее простых суждений, а все остальные ложны. Импликация (а → в) ложна только в одном случае, – когда ее основание является истинным, а следствие ложным. Во всех остальных случаях она истинна. Эквиваленция (а ↔ в) истинна тогда, когда два составляющих ее простых суждения истинны или же, когда они оба являются ложными. Если одна часть эквиваленции истинна, а другая ложна, то эквиваленция ложна. Проще всего определяется истинность отрицания: когда утверждение (а) истинно, его отрицание (¬а) ложно; когда утверждение (а) ложно, его отрицание (¬а) истинно.

2.12. Формализация рассуждений

Как мы помним, логика анализирует правильное мышление с точки зрения его формы, а не содержания. Поэтому одной из основных логических процедур является установление формы того или иного содержательного высказывания или рассуждения. Установление логической формы высказывания или рассуждения обычно называется формализацией. Совершить формализацию (иначе говоря, формализовать) высказывание или целое рассуждение – это значит отбросить его содержание и оставить только его логическую форму, выразив ее с помощью уже известных нам условных обозначений конъюнкции, нестрогой и строгой дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания.

Например, чтобы формализовать следующее высказывание: Он занимается живописью или музыкой, или литературой надо сначала выделить входящие в него простые суждения и установить вид логической связи между ними. В приведенное высказывание входят три простых суждения:

1. Он занимается живописью;

2. Он занимается музыкой;

3. Он занимается литературой.

Эти три суждения объединены разделительной связью, однако они друг друга не исключают (возможно заниматься и живописью, и музыкой, и литературой), следовательно перед нами – нестрогая дизъюнкция, форму которой можно представить следующей условной записью: а ⋁ в ⋁ с, где а, в, с – указанные выше простые суждения. Понятно, что форму а ⋁ в ⋁ с можно наполнить каким угодно содержанием, например: Цицерон был политиком или оратором, или писателем; Он изучает английский или немецкий, или французский; Люди передвигаются наземным или воздушным, или водным транспортом и т. д. и т. п.

Формализуем рассуждение: Он учится в 9 классе или в 10 классе, или в 11 классе; Однако, известно, что он не учится ни в 10, ни в 11 классе; Следовательно он учится в 9 классе. Выделим простые высказывания, входящие в это рассуждение и обозначим их маленькими буквами латинского алфавита:

1. Он учится в 9 классе (а);

2. Он учится в 10 классе (в);

3. Он учится в 11 классе (с).