При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.

Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5–2 м (п. 9 Санитарных правил).

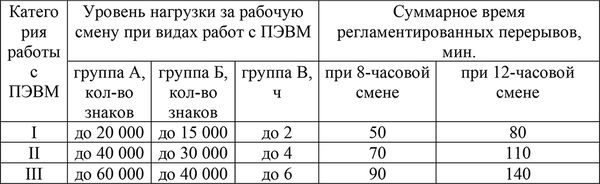

Режимы труда и отдыха при работе с электронно-вычислительной техникой должны организовываться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности.

Виды деятельности разделяются на три группы:

1) группа А – работа по считыванию информации с экрана с предварительным запросом;

2) группа Б – работа по вводу информации;

3) группа В – творческая работа в режиме диалога.

При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с электронно-вычислительной техникой следует принимать такую, которая занимает не менее 50 % времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

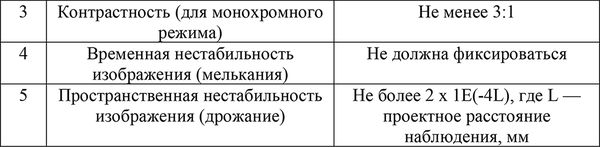

Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы, которые определяются:

1) для группы А – по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену;

2) для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену;

3) для группы В – по суммарному времени непосредственной работы с электронно-вычислительной техникой за рабочую смену, но не более 6 часов за смену (Приложение 7, подп. 1.2. п. 1 Санитарных правил).

Статья 108 ТК РФ устанавливает временные рамки продолжительности обеденного перерыва – не более двух часов и не менее 30 минут. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению между работником и работодателем.

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы.

Время регламентированных перерывов в течение рабочей смены следует устанавливать в зависимости от ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности:

С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных, чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение содержания работы).

При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических и эргономических требований, рекомендуется применять индивидуальный подход с ограничением времени работы с ПЭВМ (Приложение 7, подп. 1.3 п. 1 Санитарных правил).

В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ВДТ (набор текстов или ввод данных и т. п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация перерывов на 10–15 мин. через каждые 45–60 мин. работы (Приложение 7, подп. 1.4 п. 1 Санитарных правил).

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 ч.

При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч.), независимо от категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов следует увеличивать на 30 % (Приложение 7, подп. 1.6 п. 1 Санитарных правил).

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы специальных упражнений (Приложение 7, подп. 1.7 п. 1 Санитарных правил).

Работающим на ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня рекомендуется психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психологической разгрузки).

Лица, работающие с ПЭВМ более 50 % рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке (п. 13.1 Санитарных правил).

Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных Санитарными правилами (п. 13.2. Санитарных правил).

2.6. Нормы нагрузки судебных приставов

Нормы нагрузки судебных приставов устанавливаются Постановлением Минтруда РФ и Минюста РФ от 15 августа 2002 г. № 60/1 [28] (далее – Нормы нагрузки).

Нормы нагрузки судебных приставов устанавливаются по исполнительным производствам на основе норм времени на работы, выполняемые судебными приставами. Нормы нагрузки судебных приставов определяются по результатам работы службы судебных приставов за год, полугодие и месяц, по данным государственной статистической отчетности.

Нормы нагрузки судебных приставов рекомендуются для определения штатной численности судебных приставов, планирования объема работы и выдачи нормированных заданий.

В Нормах нагрузки учтено время на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности в размере 10 % от оперативного времени (п. 1.5 Норм нагрузки).

В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы подразделяются на судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов, и судебных приставов, исполняющих судебные акты и акты других органов (судебный исполнитель).

Под нормами нагрузки судебных приставов понимается определенное количество выполненных видов работ, возложенных действующим законодательством на судебных приставов.

Нормы нагрузки судебных приставов определяются по результатам работы службы судебных приставов за год, полугодие и месяц, по данным государственной статистической отчетности.

Для определения нормы нагрузки судебных приставов необходимо вести учет исходных данных, подлежащих применению при производстве соответствующего расчета.

Такими исходными данными являются показатели статистического отчета о работе службы судебных приставов и другие сведения оперативного учета, позволяющие дать оценку выполненным работам в количественном выражении.

Нормы нагрузки позволяют всем службам судебных приставов территориальных органов Министерства юстиции РФ, исходя из объема выполненных работ, установить нагрузку конкретного судебного пристава-исполнителя и службы судебных приставов территориального органа Минюста России в целом.(п. 2.4 Норм нагрузки)

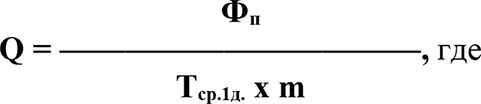

Расчет нормы нагрузки судебного пристава-исполнителя (Q) осуществляется по следующей формуле:

Ф п – нормативный фонд рабочего времени (утверждается Минтрудом России ежегодно);

Т ср.1д. – средние нормативные трудозатраты на исполнение одного исполнительного документа, чел – ч;

m – число месяцев в соответствующем периоде.

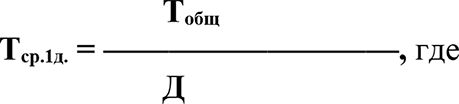

Средние нормативные трудозатраты на исполнение одного исполнительного документа рассчитываются по формуле:

Т общ – общие нормативные трудозатраты выполненных работ по исполнению различных исполнительных документов, чел – ч.

Д – количество возбужденных исполнительных производств за соответствующий период.

Тобщ = Тид

Т ид – нормативные трудозатраты на непосредственное исполнение исполнительных производств в зависимости от вида исполнения (о взыскании денежных средств с юридических лиц, о взыскании алиментов, о конфискации, о вселении или выселении и др.) (п. 2.4.1 Норм нагрузки).

В качестве примера произведем расчет нормы нагрузки судебного пристава – исполнителя на 2001 г.:

Фп – нормативный фонд рабочего времени на 2001 г. утвержден Минтрудом России в размере 2001 ч.

Фп = 2001 ч.

Тср.1д – средние нормативные трудозатраты на исполнение одного исполнительного документа, чел – ч.

м – число месяцев в году, 12.

Средние нормативные трудозатраты на исполнение одного исполнительного документа рассчитываются по формуле: