Трудность различения познавательных и профессиональных мотивов проходит по линии различия предмета: предмета собственно познавательной деятельности – учебная информация, неважно, несущая профессиональные или иные знания, то неизвестное, что презентируется студенту (преподавателем, книгой, компьютерной программой и т. п.) и должно быть усвоено либо открыто, "порождено" самим студентом; предмета профессиональной (профессионально-подобной) деятельности, в качестве которого выступают уже не сами знания (они становятся средством регуляции деятельности, ее ориентировочной основой), а практические задачи, профессиональные ситуации и проблемы, отражающие в модельной форме содержание реальной профессиональной деятельности (в наиболее явном виде они представлены в контекстном обучении). Поскольку оба эти разные по сути предмета одновременно представлены в деятельности учения студента, но неразличимы без специального теоретического анализа, то и опредмеченные в них потребности выступают равно как познавательные и профессиональные мотивы. Иногда те и другие мотивы различают по формальным, а значит неадекватным, признакам – как направленные на усвоение профессиональных или общеобразовательных знаний.

Таким образом, по литературным данным сложно усмотреть четкие параметры сходства и различия познавательных и профессиональных мотивов; под последними наряду с многообразными мотивационными проявлениями понимаются и собственно познавательные мотивы. В то же время, согласно теории деятельности, различие познавательных и профессиональных мотивов заключается в их предметном содержании. С этой позиции профессиональный мотив не есть просто познавательная потребность, опредмеченная в профессиональных знаниях, а познавательный мотив – познавательная потребность, опредмеченная в общеобразовательных знаниях.

Активность студента как бы раздваивается на два аспекта – познавательный и профессиональный, что обусловлено различием предметов выполняемых им действий и поступков. В подтверждение еще раз сошлемся на положение А.Н. Леонтьева: потребности развиваются в результате расширения круга предметов; анализ потребностей с необходимостью приводит к анализу мотивов. Анализируя психологическую структуру и процесс деятельности, А.Н. Леонтьев указывает, что постоянно происходят трансформации, затрагивающие и мотивацию как подструктуру деятельности и личности. Следовательно, развитие профессиональных мотивов может и должно иметь место в результате трансформации познавательных мотивов, и наоборот; формирование тех и других выступает критерием развития деятельности и личности как ее субъекта. При этом "никакое преобразование отдельных "осколков" деятельности вообще невозможно, ибо "это означало бы собой не трансформацию деятельности, а ее деструкцию" (96, с. 112).

Выводы

Проведенный в этом разделе анализ литературы по проблемам развития познавательных и профессиональных мотивов в процессе учебной деятельности показывает:

1. Круг вопросов, затрагиваемый разными авторами, достаточно широк; можно обозначить следующие характерные для многих исследований аспекты:

– познавательные и профессиональные мотивы рассматриваются как непременные составляющие общей системы мотивов учения;

– в большинстве случаев признается, что данные виды мотивов релевантны учебной деятельности студентов;

– разработаны некоторые принципы и пути изучения мотивов учебной деятельности;

– доказано положительное влияние познавательных и профессиональных мотивов на эффективность учения студентов;

– определены различные критерии, по которым можно судить об уровне развития данных мотивов, и выявлены разные уровни их развития в вузовском обучении, в основном не вполне достаточные для эффективного учения и не вполне отвечающие целям овладения будущей профессиональной деятельностью;

– описаны различные подходы (способы, приемы) к формированию познавательных и профессиональных мотивов в обучении, не представляющие собой, однако, целостной системы и составляющие достаточно случайный набор тех или иных формирующих воздействий.

2. В то же время психологические механизмы динамического взаимодействия познавательных и профессиональных мотивов не выявлены – проблема, актуальная ввиду задач трансформации учебной деятельности студента в профессиональную деятельность к моменту окончания вуза. Это обусловлено, на наш взгляд, целым рядом факторов: преимущественной ориентацией исследований на выявление психологических механизмов развития познавательных мотивов, адекватных собственно учебной деятельности; разнообразием теоретических позиций авторов относительно сущности мотивации и ее формирования в системе профессионального образования; изучением, как правило, частных проявлений целостной мотивационной сферы субъекта учения.

3. Развитие познавательных и профессиональных мотивов обычно рассматривается с позиций: изменения тех или иных содержательных и динамических характеристик мотивов; изменения в процессе учения иерархических соотношений тех или иных мотивов под влиянием различных факторов; появления в структуре учебной деятельности новых мотивов.

4. Относительно оценки роли познавательных и профессиональных мотивов во влиянии на эффективность учебной деятельности студента, выраженности и статуса (доминирование – подчиненность) мотивов в той или иной анализируемой иерархии позиции авторов расходятся. Зачастую познавательные и профессиональные мотивы рассматриваются как взаимоисключающие либо как рядоположные, иногда профессиональные мотивы редуцируются к познавательным.

5. Представляется, однако, что в общей системе мотивов учения могут и должны занимать доминирующие позиции и познавательные, и профессиональные мотивы в их диалектическом взаимодействии – при условии достаточной сформированности этих мотивов как главных мотивационных линий учения студентов.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Как мотивация развивается в онтогенезе? Развитие каких видов мотивов и потребностей актуализируется на различных этапах онтогенеза (младенческий период, раннее детство и т. д.)?

2. Какие возрастные периоды сензитивны к развитию познавательной мотивации?

3. Как связаны мотивация и развитие личности?

4. Без каких мотивов учебная деятельность невозможна?

5. Какова связь различных видов мотивов с эффективностью учебной деятельности?

6. Что означает выражение "ненасыщаемая потребность"?

7. Какова связь познавательных и профессиональных мотивов?

8. По каким показателям можно фиксировать развитие познавательных мотивов?

9. Приведите примеры познавательных мотивов.

10. Как связаны осознанность мотивов и динамические характеристики учебной деятельности?

11. Каковы критерии эффективности учебной деятельности?

12. Какие мотивы называются внутренними?

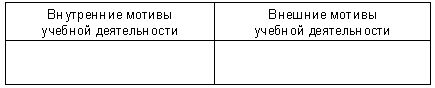

13. Приведите примеры внешних и внутренних мотивов учебной деятельности (игровой, трудовой). Заполните таблицу:

14. Каковы основные положения личностно-деятельностного подхода к обучению?

15. Как А.М. Матюшкин раскрывает связь проблемных ситуаций и познавательной потребности?

16. Приведите примеры классификаций мотивов трудовой деятельности.

17. Можно ли создать универсальную классификацию мотивов профессиональной деятельности? Почему?

18. Как связаны познавательные мотивы с академическими успехами учебной деятельности?

19. Что такое "потребностный профиль"?

20. Какие мотивы представлены в структуре творческой мотивации?

21. Как обучаемость связана с мотивацией учебной деятельности?

22. Каковы источники развития мотивации учебной деятельности?

23. Каковы критерии оценивания выраженности познавательных мотивов?

24. Какова связь формирования профессиональной направленности и развития профессиональных мотивов?

25. Какой возрастной период является сензитивным для формирования профессиональной направленности?

26. Как традиционное обучение влияет на развитие познавательных и профессиональных мотивов студентов?

Рекомендуемая литература: 3–5, 16, 20, 21, 24, 29-33, 37, 45, 47, 56, 64, 65, 68, 77-80, 84, 87, 91, 95, 99, 104, 107, 116-118, 121, 122, 127, 128, 130, 135, 136, 142, 146-149, 151, 152, 154, 160, 162, 165, 169, 171, 172, 174, 179, 180, 189.

Формы и методы обучения: проблемная лекция, семинар-дискуссия, имитационное моделирование, деловая игра.

1. 3. Факторы развития мотивации учебной деятельности

Развитие мотивации учебной деятельности представляет собой один из основных аспектов проблемы целостного развития личности в обучении. В связи с этим необходимо прежде всего определиться с соотношением понятий "обучение" и "развитие". В связи с изменением и пересмотром ценностей и целей общего и профессионального образования в современных условиях развитие личности в процессе обучения предполагает формирование творчески активной и социально зрелой личности (172).

Общепризнанным ключом к пониманию указанного соотношения является обоснованное Л.С. Выготским положение о "зоне ближайшего развития". "Педагогика, – писал Л.С. Выготский, – должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет вызвать в процессе обучения к жизни те процессы развития, которые сейчас лежат в зоне его ближайшего психического развития" (46, с. 251). "Ребенок не развивается сначала и затем воспитывается и обучается, – подчеркивал С.Л. Рубинштейн, – он развивается, обучаясь, и обучается, развиваясь" (146, т. 2, с. 78).