Реальность предстает перед нами не в своем бытии, а в одеждах "содержательности". И здесь уже не избежать противоречий. Ошибки и недоразумения в такой искусственной реальности закономерны. Привнесение – уже есть разделение, и мы привносим не только формы, но и смыслы, видимые (нами) закономерности, правила и порядок, все, что может произвести мышление из "следов" реальности по своей технологии анализа, синтеза, обобщения, абстракции и т. п. Но реальность от этих наших с ней операций не перестает быть реальностью и существовать по собственным законам. Если человек и чувствует себя "венцом" природы, где ему все открыто и понятно, это не делает его таковым. Если он был песчинкой в мироздании, то он и остается ею.

Что же нужно сделать, чтобы приблизиться к реальности настолько, насколько это вообще возможно? По-видимому, двигаться назад (а в каком-то смысле вперед), избавляя ее – реальность – от узоров содержательности. Мы знаем, что она – содержательность – результат нашего способа существования, а значит, нам следует помыслить элементами, лишенными пространственности, временной протяженности (длительности), модальности (качества) и интенсивности. Мы не можем мыслить такими образами, это не подходит для нашего мышления, которое определено именно этим способом существования. Но мы можем "подразумевать" такую организацию реальности.

Что же получится при таком "растворении" содержательности? Целостность – отношения между теми "единичными" ничто (в дальнейшем мы назовем это "ничто" "центром"). Целостность, лишенную содержательности, которая не описывается понятиями, поскольку за ними, за понятиями, стоят "образы"; поэтому в качестве слова, определяющего эту целостность, мы используем слово "принцип".

Если мыслить целостность как открытую систему, как совокупность связей всего со всем, как неограниченное множество отношений всего в сущем, мы мыслим бессодержательный континуум, выполненный отношениями. Отношения – это то, что нарождается между сущностями вещей – их центрами. Центр – это ничто, при этом, являясь ничем, он – то, что скрывает в себе сущность вещи, то, что делает эту вещь возможной. Мы оперируем принципами в сфере, очищенной от содержаний, поэтому "ничтойность" не есть "ничто", это – "ничто для познающего". "Ничто" не значит, что "этого" нет, просто "это" неизвестно познающему, он ничего не может об "этом" знать, кроме факта его существования. Центр, являясь ничем, пребывает в отношениях с другими центрами, при этом и сами эти отношения характеризуются "ничтойностью".

Здесь может сложиться впечатление, что речь идет о неких абстракциях (принципы целостности, отношения и центра). Но вспомним, что мы привыкли иметь дело с зоной, выстроенной нами, наполненной содержанием, привнесенным нами же и развернутым нашим же способом существования. Реальность же оказывается вне содержательности, по ту сторону, поскольку не зависит от нашего способа познания мира. Таким образом, принципы оказываются более реальными, нежели даже самые "объективные" факты и понятия.

Мышление сформировано на работе с содержательными (для познающего) объектами, и оно не приемлет принципы. Ведь по сути принцип един: центр, отношение и целостность являются друг другом. Центр целостен, отношения между центрами сами являются центрами (эта особенность отношения обозначается в новой методологии как принцип третьего). Целостность – это по сути отношения. Так что, говоря о центре, мы имеем в виду и целостность, и центры. А в понятии отношения звучат и центры, и целостность. Мы вводим эти аспекты лишь с технологической целью, чтобы развернуть реальность в несодержательных терминах, в которых только и возможно иметь дело с подлинной реальностью, а не с "реальностью для нас".

Операции дихотомичного и причинно-следственного мышления оказываются неадекватными для описания чистой реальности (а потому не действуют там, где используются принципы), потому что там нет времени, нет содержаний. В этих условиях, конечно, нет никаких оснований, позволяющих противопоставить одно "ничто" другому. Но, оперируя принципами новой методологии, мы можем продвинуться по пути достоверного знания; принципы – лишь инструменты такого познания, т. е. искомой методологии науки, новой методологии.

Мир непрост, все мы это понимаем или смутно догадываемся, а потому, сами того не замечая, стремимся думать сложно. Но чтобы научиться думать сложно, необходимо освоить "думание" простыми, понятными формами. Изучение языка начинается с букв и операций с ними, математика начинается с изучения цифр и операций с ними. Принципы – те же цифры. Что такое единица? Кто видел единицу? Мы знаем один предмет, один случай, одного человека, но единицу? То же и с принципами – их нет так же, как нет единицы, но они так же реальны, как и она.

Семантическое поле

На вопрос "Что мы познаем?", как правило, удивленно (словно бы укоряя: "А вы что, не знаете?") отвечают: "Объект". Но это не ответ. Таким образом мы лишь обозначаем нечто, ничего не говоря о сути "объекта познания" или, по крайней мере, структуре познаваемого, а поскольку структура не известна, результат любого познавательного акта может быть опровергнут или же, на худой конец, подвергнут совершенному сомнению. Ну посудите сами, насколько полно мы затронем все имеющиеся у вещи уровни отношений, познавая ее как "объект", то есть как нечто "данное", как "состояние"? Минимум. Достаточно перевести эту же вещь на другой уровень отношений, и результат нашего с вами познания потеряет всякий рациональный смысл.

Б. Спиноза, например, называл этот феномен "фрагментарностью" нашего познания, хотя и упрощал несколько его трактовку, связывая возникающую недостоверность и относительность познания с особенностями собственно "восприятия" и "мысли": "Когда мы о какой-либо вещи утверждаем нечто не содержащееся в понятии, которое мы о ней образуем, то это указывает на недостаток нашего восприятия, то есть на то, что наши мысли или идеи как бы обрывочны или неполны". Но это, как мы увидим ниже, не имеет практического значения, поскольку в любом случае "восприятием" и "мыслью" чисто технически невозможно непосредственно познать вещь в совокупности ее многообразных отношений, что вовсе не означает того, что мы не можем достичь совершенного (более-менее) познания этой вещи. Попробуем разобраться в этом последовательно.

Мы не станем здесь особо останавливаться на той очевидной мысли, что все, что познается нами, все, что вообще может быть познано, – есть "вещь в отношении". Нет даже надобности в системе координат, необходимо хотя бы "что-то", "относительно" чего познаваемое станет "чем-то" (вероятно, в качестве примера можно привести феномен движения, по поводу которого А. Эйнштейн заметил: "Движение можно понимать только как относительное движение тел"). Поэтому так важно представлять себе задействованность вещи в системах отношений, поскольку таким образом мы открываем структуру собственно познаваемого. Как это сделать? Что ж, призываем на помощь новую методологию, которая уже вывела нас на верную дорожку через принцип отношения.

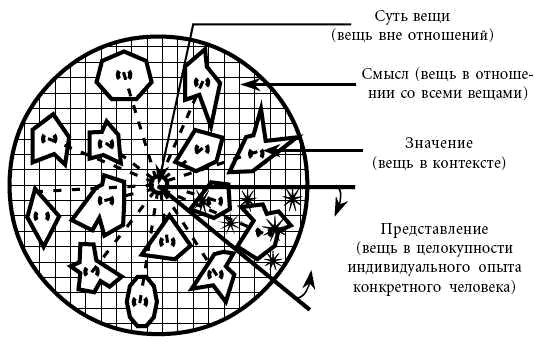

Общих категорий, определяющих вещь, достаточно много, мы говорим и о значении, и о смысле, и о сути вещи, причем всякий раз такая категория претендует на целостность и суверенность результата познания. Возможно ли это, или они все-таки означают одно и то же? Но нет, семантические трактовки самих слов: "суть", "смысл", "представление" и т. д. – отличны, значит, с большой долей вероятности можно утверждать, что суть вещи отличается от ее значения или смысла. Но ведь вещь одна и та же в том и другом случае (!), и притом каждая категория претендует на целостность (что, как мы увидим, есть замечательное проявление соответствующего принципа).

Таким образом, сама вещь (или иначе "объект познания") не определяет семантику вышеназванных терминов, но что тогда? Отношение, о котором мы уже столько сказали: и в случае определения смысла вещи, ее сути, значения, представления – мы имеем дело с одной и той же вещью (словом). Значит, отличие этих категорий не имеет субстрата собственно в самой вещи. Соответственно то, что определит для нас различия смысла, сути, значения и проч., лежит вне ее, вне вещи, но с ней теснейшим образом связано. Следовательно, другой альтернативы отношению нет.

Но если мы ограничимся лишь контекстуальными отношениями, то мы опять-таки не отвоюем у "фрагментарности" права на познание. Нас интересуют целостные системы отношений. Для психософии, а значит, и для познания в этом смысле существует несколько приоритетов: человек с его целостной системой опыта, совокупное сущее (или, иначе, – все, что есть) и, наконец, любая целостная и системная эманация. Именно эти системы и следует полагать в основу семантического звучания перечисленных терминов, которые в совокупности своей и дадут нам искомое семантическое поле вещи, то есть определят ее полноценную познаваемость. Итак, семантическое поле познания.