После зимы местность выглядит сиро, только ели и редкие сосны разнообразят унылую палитру. И весна является как откровение. Среди грязно-бурых трав и серых деревьев вдруг ольха дымит нежной пыльцой сережек, молочными рогами белеют черемухи, зацветают сады, по склонам желтеют одуванчики, в дубравах над прошлогодней листвой повисают чистые колокольца ландышей.

Но селькор и начинающий поэт Твардовский чувствует неодолимое притяжение города. Осенью он сидит в глуши (стихотворение так и называется "В глуши") как в осаде и ждет, что "сквозь неживой болотный полукруг" прорвется почта, весть из города. В эти времена ему приходилось трудно. Он буквально не находил себе места – ни в избе (устроился писать в бане), ни на хуторе (уходил жить к знакомым), ни вообще в деревне.

Уже скоро он покинет осиновый хутор. И будет постоянно сюда возвращаться: чаще в мыслях, стихах, редко – наяву. Кстати, стихотворение, начинающееся с этих строк, одно из лучших в ранней поэзии Твардовского:

Я помню осиновый хутор

И детство – разбегом коня…

Посвящено оно матери, Марии Митрофановне, в девичестве Плескачевской.

Прочитанное дарило светлое чувство узнавания. И непреходящим удивлением было окрашено это чтение: как же столько лет мы бродили вокруг да около, а ничего не ведали, рассуждали о счастливых землях и не видели, кем же она богата, чьей речью, эта семьдесят третья местность.

И в это время была опубликована книга Ивана Трифоновича "Родина и чужбина", я начал ее читать параллельно со стихами, а потом и вовсе отложил поэзию и полностью погрузился в горькие воды этой удивительной прозы.

Книга Ивана Твардовского необычайно полна, часто в одном абзаце заключен рассказ, а то и повесть. Язык книги своеобразен, как-то детски чист и порою неловок. Здесь предпринята попытка охватить всю историю семьи Твардовских. И главный ее герой показан без приукрас.

Возможно, вопреки истинному желанию Ивана Трифоновича, в книге возникает образ своенравного, сановитого даже с родными – словом, забронзовевшего советского поэта-лауреата-депутата, отрекавшегося от семьи: был такой тягостный эпизод, когда Трифон Гордеевич вдвоем с Павлушей явились в Смоленск после бегства из уральского поселения, к Дому Советов, где в редакции работал Александр, и тот, выйдя и увидев их, отказал им в помощи и даже пригрозил позвать милиционера.

И в ссылку прислал письмо, в котором писал, что ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, детей…

После пьянящего открытия местности стихотворной проза младшего брата была как ушат, омут холодной воды. Оглушительное похмелье. Из огня да в полынью. Проза пробирала до костей. Неукротимый характер Твардовских был показан с документальной дотошностью. Чего стоят только три побега Константина и Ивана из уральского гиблого лагеря, куда Сталин загнал всю семью, исключая Александра. Приключения на "запретных дорогах" стоят целой повести или даже романа. А в книге им посвящено несколько страниц. Завшивленные, голодные братья мечутся по глубинам родины, сталкиваясь с ворами, милиционерами, рабочими, сердобольными женщинами и теми, кто с готовностью продает их: был такой негласный закон, что выдавшему беглых спецпереселенцев выплачивалось вознаграждение. А что же Александр?

"…и с окаменелым сердцем шел он трудной дорогой своих планов", – пишет Иван Трифонович, познавший войну, плен, лагерь, о своем знаменитом брате.

Может ли быть поэт с окаменелым сердцем? Может ли поэт так свысока относиться к простым людям, к тому же шоферу, личному шоферу, который привез его на Смоленщину однажды, на день рождения брата Константина, и Александр Трифонович даже не пригласил его к столу, ответив на замечание Ивана, что о нем нечего беспокоиться, денег он получает сполна. Или в ответ на просьбу брата, выброшенного судьбой в чужедальнюю степь, о небольшой денежной помощи написать поучительно, что надобно рассчитывать на свои силы. Да и много другого вспоминал Иван Трифонович.

Простые отношения между родными и поэтом словно были поражены недугом. Это сказывалось в жестах, но особенно в речи. Речь Александра Трифоновича в передаче Ивана крайне неприятна, это смесь чего-то почти официального и свойского, но свойского какого-то странного, холодного.

"– Ну, друзья, давайте примем серьезный вид! – сказал Александр (…). – Я хочу сделать… простите, – одарить брата Ивана".

В речи и поступках поэта сквозило что-то механическое. Вне всякого сомнения, он выглядел высокомерным.

И складывалось впечатление, что Александр намеренно отстранялся потом и от Ивана, и от Константина, и от отца, не хотел слышать о пережитом, при встречах сразу сбивал с толку – например, заявлял Ивану, что у него прическа дурна. Поразительно, но Иван так и не сумел поведать поэту о своих мытарствах, о начале войны, которую он встретил рядовым на границе с Финляндией, о пленении, побеге, жизни в Швеции и доверчивом возвращении на родину, крепко заключившей его сразу в объятия: Особое совещание решило так – десять лет. И, здравствуй, Находка, а там подан пароход "Миклухо-Маклай", и в ледяных волнах зэков везут на самый край отечества – на Чукотку, где после высадки в пятнадцатиградусный мороз в летней одежде гонят в баню, и кладовщик приветствует голого новичка, с дурной силой ударяя поочередно бушлатом, а потом штанами, шапкой, валенками и выкрикивая: "Получай, сука, раз! Два! Три!.." И на нарах Иван вспоминал прием у посла в Стокгольме, вспоминал, как тот радостно встретил его и принес журнал "Огонек" со свежим стихотворением брата "О Родине", и, читая строки о тоске в дальней дали зарубежной по не богатой ничем стороне, брат поэта плакал.

Но мне уже эти строки читать не хотелось.

Землемер, инспектор комитета счастливых земель, прибывший сюда в командировку, был бы растерян: после такой удачной находки, после открытия, новости, которую сообщил косец в тени серебристого тополя на Васильевском ручье, вдруг узнать все это. Да и явно не все.

Еще не забыть верноподданнические стихи, долгое и трудное почитание вождя, которое затем поэт пытался заменить почитанием истинного кумира – Ленина, но портрет Сталина, раскуривавшего трубку, так и не отправлял на свалку со стены своей дачи.

О Сталине Иван спросил однажды знаменитого брата – депутата и лауреата прямо: как же, мол, так? Ведь ты его славил?

А теперь резко начал совсем по-другому?

Сразу дать ответ Александр Трифонович не смог. И вот ответ поэта: "Я так чувствовал. Я подчинялся моим чувствам".

Мне вспоминается похожая реплика одного человека, продавшего родительский дом в обход остальных братьев: "Так было надо". Жалкий, хотя и многозначительный ответ.

Впрочем, как раз землемер из Поднебесной, возможно, и спокойно отнесся бы к последним упрекам, если только он был истинным конфуцианцем.

Но мне-то по душе больше природный анархист Чжуан-цзы.

Принуждать себя любить чью-то поэзию или прозу у меня никогда не было и нет резона.

И я решил вернуться к старой трактовке местности: это земля Меркурия. О нем вообще ничего неизвестно. Только то, что поступил на службу к смоленскому князю, повел городской полк навстречу монголо-татарам, сразился у Долгомостья, победил, но был обезглавлен, да так и вернулся к стенам города, держа свою голову…

Скорее всего, его привезли на телеге, пытался я поправить легендарное сказание.

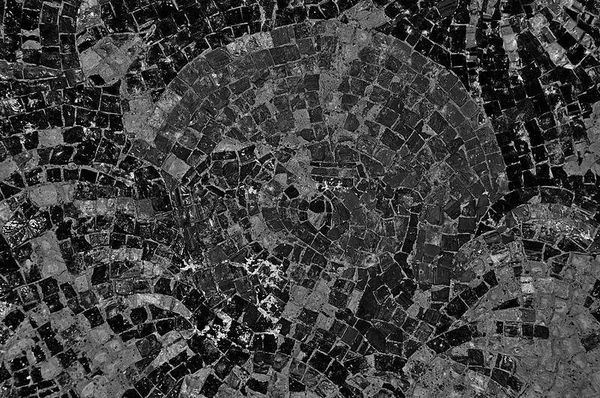

На карте, где была обозначена местность, Сельцо и Загорье достаточно было просто не очерчивать карандашом. Вот и все. В конце концов, это наше дело, никому от этого ни холодно ни жарко. А в будущей книге о поэте можно и не упоминать вообще.

С появлением "Родины и чужбины" разрешилась еще одна тайна. Взглянув на портрет Ивана Трифоновича, я сразу вспомнил, как возвращался в пригородном поезде из похода и обратил внимание на сидевшего в дальнем углу пожилого человека в пиджаке, тирольской шляпе, с легковейной рериховской бородкой. Это было еще в восьмидесятые годы, фотографии Ивана Трифоновича мне не попадались, так что этот пассажир, отрешенно сидящий в углу и весь ушедший в созерцание бегущих мимо окон пейзажей, показался мне странным и загадочным. В нем было что-то несомненно крестьянское, но от остальных пассажиров с загорелыми открытыми лицами, громко обсуждавших сельские проблемы, он весьма отличался.

Только через несколько лет и этот секрет открылся. Но, конечно, загадка самого человека не могла так просто разрешиться.

С Иваном Трифоновичем я упустил возможность познакомиться. К этому времени я числился в той же писательской организации, что и он, печатался в журналах "Годы", "Под часами", в которых появлялись и его статьи. Это было удивительно. Более того, смоленский поэт Вера Иванова, нежно опекавшая старика в его последние одинокие горькие годы, привезла мне из Загорья "Родину и чужбину" с дарственной надписью автора. Надо было собраться с духом и отправиться в Загорье. Но я все медлил.

Этот эпизод чем-то напоминает историю с домом поэта, к которому я так и не вышел тем осенним солнечным вечером.

В Загорье уже приехал по скорбному поводу: Иван Трифонович умер.