Глава 11

Окончания существительных

Мне, можно сказать, повезло: я училась по старым учебникам Бархударова и Крючкова. В целом они были даже очень неплохими. Там не было слов "орфограмма" и "пункто грамма", а сами правила были изложены простым языком и писались крупными жирными буквами. Все, что было написано обычными буквами, можно было вообще не читать. Так что я, не особенно себя утруждая, нормально училась на "4" и "5". Русский язык у нас вела наша классная по кличке Солдафон. На уроках она применяла к учащимся физическую силу. Но лично мне на уроках Солдафона, несмотря на страх, было интересно. Сейчас довольно трудно понять, почему: ничего особенно интересного-то не было. Русский язык под руководством Солдафона мне давался легче, чем математика и тем более физика. И только одна тема в школьной грамматике вызывала (и до сих пор вызывает) у меня чувство растерянности и досады. Это то, что я не смогла освоить тогда и уж, конечно, ни за что не освоила бы сейчас. Это окончания существительных.

У нас в классе были развешаны большие картонные таблицы, где по горизонтали и вертикали обозначались роды, числа, падежи и склонения; на полях крупно, как на таблице окулиста, значились буквы: "И", "Е" и "Ы". Все это надо было каким-то образом заучить наизусть.

Изучение окончаний длилось долго и мучительно. Всю неделю я шла в школу с чувством страха и вины за то, что ничего не выучила, а главное, не поняла. На уроке, когда Солдафон глядела в журнал, чтобы вызвать кого-то к доске – к этим таблицам, я надеялась, что это буду не я.

Очень долго окончания существительных я (видимо, по детской психотравме) не включала в свою программу. Это длилось 15 лет. Я ее заранее внесла в раздел "пренебречь", зная, что задача не имеет решения.

Разумеется, я понимала, что сама проблема не стоит выеденного яйца и существует только в таблицах и учебниках, а практически, можно сказать, отсутствует. На самом деле так и есть.

Но не тут-то было. Когда ввели ЕГЭ, я дополнила свою коллекцию системных ошибок, которую веду всю свою жизнь. Я обнаружила множественные устойчивые ошибки в окончаниях слов, которых бы никогда не было, если бы не было всех этих таблиц, падежей, склонений, параграфов и правил.

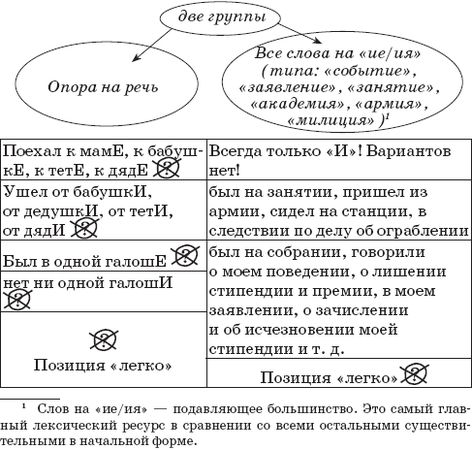

Перейдем к нашей программе "БЕЗ ПРАВИЛ". Делим все слова на

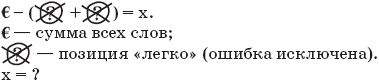

Договоримся, что значит х =?

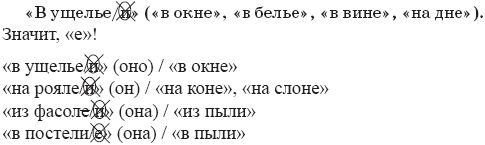

Это те слова, что, во-первых, не на "ие/ия", во-вторых, не так легко слышны на слух, как "к мамЕ", "к бабушкЕ" и "от тетИ", "от дядИ" (то есть те, что не вошли в алгоритм). Таких слов крайне мало! Пришлось потрудиться, чтобы их вспомнить. Одно слово я вспомнила сразу, потому что я в нем сама сделала ошибку в 7-м классе. Это было слово "ущелье": "в ущелье" или "в ущельи". Вообще-то это не очень обязательное слово. Но в рамках сдачи ЕГЭ мы с ним поработаем.

"В ущелье/и" (трудность есть).

Делаем так: путем подбора найдем подобное слово – и будет ответ.

Ущелье – "оно".

Подобное слово – например, "окно" (тоже "оно"). Или "белье" ("оно"); "дно", "вино" и тому подобное.

ПППП: Подбери похожее слово – будет ответ.

Вывод: все школьные таблицы, где падежи, склонения и прочая чепуха, здесь ни при чем. Проблема окончательно ими не решается, потому что ее нет.

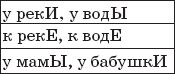

Все окончания – это опора на речь. Я нашла учебник, в нем таблица:

А кругом – роды, числа, падежи и склонения. Хочется спросить, а для чего? Ведь в этих словах ошибиться нельзя. Это не то что позиция "легко", а вообще тут нет никаких позиций ("у рекИ", "у водЫ"). Зачем запоминать роды, падежи и склонения? А ведь надо их учить. И отвечать у доски, водя указкой. И потом всю жизнь тебе будет казаться, что окончания в словах – труднейшая из тем, которую ты так и не освоил в школе.

Задача

Опора на речь! Громко читай вслух (произнеси оба варианта) и выбери правильный ответ.

"Пошел к подруге/и", "был у подруге/и", "думал о подруге/и", "у меня две подруге/и", "думаю о друге/и", "заботимся друг о друге/и", "взяли на поруке/и", "взял себя в руке/и", "в нашем Округе/и", "в нашей окрУге/и", "вышел на станцие/и", "сидел на собране/и в ожидане/и премие/и и стипендие/и", "остаюсь при своем мнение/и", "расскажите о своем впечатление/и об этом изобретение/и", "в ожидание/и поезда", "в здание/и напротив милицие/и", "учился в Англие/и", "жил в Швецие/и и Монголие/и", "играл на рояле/и"*, "суп из фасоле/и", "залез на антресоле/и", "живет в ущелье/и"*, "вылез из постеле/и", "какой сегодня день неделе/и", "иголки у еле/и", "загар на теле/и", "в этом деле/и", "увидел в зеркале/и", "встал на перепутье/и"*, "жду на выходе/и из метро", "мечты о счастье/и* в жизне/и", "вышел в ненастье/и", "учился у Наталье/и", "был у Наталие/и", "ходил к Наталье/и", "Ходил к Наталие/и"**.

Как показывает практика наблюдения, ошибок в выборе правильного варианта в этой задаче почти не бывает. У носителя языка – подростка, живущего в языковой среде (каковым и являешься ты, читатель), уже сложились речевые стереотипы. Все говорят – произносят слова -нормально. Как бы ни ругали тебя взрослые за сбивчивую речь – это их личное мнение. Все равно и они, а уж тем более твои сверстники, тебя слышат, а значит – понимают. Так что теперь научись слышать себя сам, потому что говоришь и произносишь ты правильно. И этого достаточно.

Из наблюдений:

* В отмеченных словах (*) ошибки возможны! Здесь поступай так, как мы договорились. Подбери похожее слово – будет ответ.

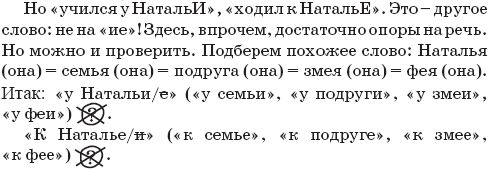

** Насчет Натальи. Мое имя – Наталья (а не Наталия). Видишь разницу? Второе сразу снимается с контроля (слова на "ие/ия" = "И"): "был у Наталии", "ходил к Наталии", "учился у Наталии" (варианты отсутствуют, позиция "легко").

По-моему, все ясно.

Вот так вот получается: неважно, у кого ты учился: "у Натальи/е" или "у Наталии/е", но вот к кому ты ходил на занятия – "к Наталье/и" или "к Наталии/е" – это, как видишь, – две большие разницы.

Глава 12

Приставки

Все так или иначе опасаются приставок. Эти опасения связаны с тем, что их – много. А также много различных правил. История приставок в школьной орфопрограмме (ШОП) довольно длинная, как и их списки.

В нашей программе БП это, возможно, самая простая тема – поэтому она вынесена на предпоследний ДО – перед итоговой работой, и мы никогда не тратим на нее времени и сил больше, чем она того требует, особенно не заботясь о закреплении.

Тема приставок нам нужна не столько сама по себе, сколько – как простой инструмент для быстрого принятия решений в технологии быстрого письма – для написания редких, "трудных" и зачастую малопонятных слов, если по каким-либо причинам тебе пришлось иметь с ними дело. Пойдем уже привычным путем: а) посмотрим; б) почитаем; в) оставим минимальное количество позиций; все переведем в позицию "легко"!

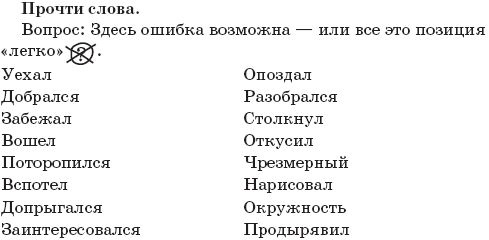

Вопросов нет: все это, безусловно, позиция "легко".

Теперь обрати внимание: сколько здесь разных приставок – и все они сразу же снимаются с контроля!

Вывод № 1: Подавляющее большинство приставок снять с контроля! Позиция "легко".

На то, что осталось, посмотрим повнимательнее:

Пишем, смотрим и внятно читаем вслух, опора на речь!

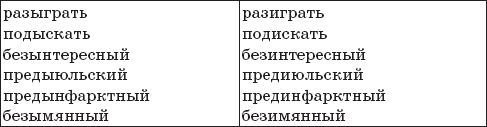

Играть – разыграть

Искать – подыскать

Интересный – безынтересный

Июльский – предыюльский

Инфаркт – предынфарктный

Разыграть и подыскать – это вообще слова без особенностей, позиция "легко".

Ошибиться в них нельзя. Но очень и очень много есть любителей писать "безинтересный" и "предиюльский" (а некоторые идут еще дальше: вставляют туда твердый знак! – "безъинтересный" и "предъиюльский").

Получаются очень смешные слова (и вычурные).

А зачем?

Читаем вслух! Сначала первую колонку, затем – вторую!

Разница понятна?

Одним словом, опора на речь!

1-я колонка – позиция "легко"}!

А слова из 2-й колонки прочти вслух в соответствии с их написанием, и станет все понятно без комментариев.

Твердый знак, как гриб под деревом, – водится только под приставкой. Для того чтобы он появился, необходимо