В сфере печатных масс-медиа характерной тенденцией стало появление огромного множества новых изданий, которые функции газет и журналов выполняют виртуально, потому что страниц с рекламой в них больше, чем с новостями и статьями. Журналы и газеты выгодно печатать не потому, что читатели платят за возможность их читать, а потому, что рекламодатели платят за возможность перемежать рекламой публикуемые тексты или вовсе наполнять их ею. Поэтому выпуск печатных масс-медиа обходится все дороже, но для читателя они становятся все дешевле или совсем бесплатными, как многие новые газеты. Однако, обеспечивая переключение с передачи информации на трансляцию образов, печатные масс-медиа не обеспечивают той степени интерактивности, которая нужна для построения сетей. Письма и телефонные звонки в редакцию и ответы на них – слишком заторможенная интеракция.

Электронные масс-медиа обеспечивают и трансляцию образов (радиостанции чуть хуже, чем телеканалы), и относительно высокую степень интерактивности (вовлечение аудитории в диалог прямо в эфире при помощи телефонных звонков или приглашений на ток-шоу). Радио и телевидение не только продвигают бренды компаний-производителей, но и создают бренды: образы популярных теле-/радиоведущих и персонажей теле-/радиопрограмм становятся зонтичными брендами для разных товаров – от книг и компакт-дисков до собственных линий косметики и одежды. Так что теперь столь раздражающие и публику, и выступающих от ее имени законодателей рекламные паузы в телепередачах больше ничего не прерывают (рис. 4).

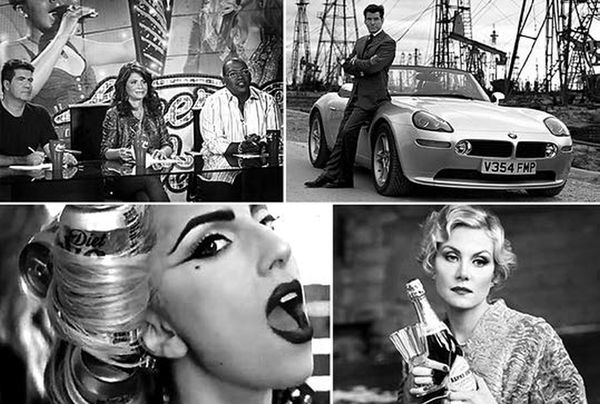

Рис. 4. Наиболее перспективный тип product placement – использование продвигаемого бренда с помощью актера или медийного лица

Телесериалы, кинофильмы, ток-шоу, даже выпуски новостей превратились в рекламоносители, обеспечивая "размещение продукта" в самой сюжетной ткани. Ведущая роль электронных масс-медиа в новой экономике хорошо отражена в структуре затрат рекламодателей. Так, в США в 2003 году 25% затрат на рекламу приходилось на прямую почтовую рассылку, 28% – на газеты и журналы, 40% – на телевидение и радио.

Электронные масс-медиа успешно транслируют образы и формируют сети, связывая массы рассеянных в пространстве людей общими интересами и общими смыслами, но когда вовлеченные в сеть люди пытаются стать активными участниками и внести свой вклад в создание образов, они сталкиваются с проблемой доступа. В централизованных и линейных (вещатель – аудитория – вещатель) масс-медийных сетях организация доступа к ресурсам создания образов и к общению с другими участниками сети требует дополнительных технологий – транспорта, почты, телефона или чего-то, что может их заменить.

Это "что-то", ставшее новым и универсальным медийным инструментом, – персональный компьютер с модемом. Вообще говоря, первые компьютеры (большие ЭВМ) появились в 1940-х годах, а первые компьютеры для частных лиц – в 1960-х. Но тотальная компьютеризация началась только тогда, когда компьютеры смогли стать инструментом виртуализации, когда они дали возможность работать с образами, строить сети, организовывать доступ.

Переломный период – последние два десятилетия прошлого века. В 1981 году компания IBM выпустила компьютер, задавший технологический стандарт PC (от англ. personal computer), и через 10 лет в США было уже 200 компьютеров на 1000 человек, а еще через 10 лет – 600 на 1000. Когда в самом начале нового века в США компьютеризация достигла уровня проникновения в повседневную жизнь большинства населения, остальной мир только втягивался в процесс. В 2001 году в странах Европейского союза степень компьютеризации была в среднем в 1,5–2 раза меньше, в России и Бразилии – в 10 раз, а в Индии и Китае – в 20 раз. Столь же быстрыми темпами распространялись в конце XX века компьютерные сети. В 1981 году около 200 компьютеров вошли в только что созданную сеть, названную интернетом, а через 20 лет в сеть входили свыше 100 млн компьютеров и в ней существовало уже около 400 млн сайтов.

Виртуализация стимулировала столь масштабную компьютеризацию потому, что компьютерные мультимедиа обладают наибольшим коммуникационным потенциалом – способны обеспечивать наиболее интенсивные коммуникации (табл. 5). К сообщениям печатных масс-медиа читатель может обращаться многократно, перечитывая выпущенный номер газеты или просматривая экземпляр журнала тогда, когда считает нужным. Но сообщения печатных масс-медиа лишь "двумерны": они предлагают текст и изображение. Телевидение обеспечивает "многомерность" сообщения за счет видеоряда и звука, но обращаться к этим сообщениям телезритель может не тогда, когда хочет, а только по жестко составленному расписанию – программе передач. Радио совмещает слабости печатных масс-медиа и телевидения: "плоское" сообщение, обратиться к которому можно не в любой момент, а лишь по единой для всех слушателей программе.

Таблица 5. Коммуникационные возможности различных медиа

Все виды коммуникационных технологий в одинаковой степени могут обеспечить передачу информации, то есть сведений/данных, повышающих уровень знаний. Но коммуникация как обмен символами, ведущий к поддержанию связей, созданию общности (от англ. community), лучше всего обеспечивается компьютерными мультимедиа. Они позволяют создавать многомерное сообщение, комбинируя текст, изображение, видеоряд, звук. Они позволяют осуществлять интеракцию в режиме реального времени и виртуального общего пространства и позволяют иметь доступ в коммуникационную сеть в режиме 24/7. Поэтому компьютерные сети стали наиболее эффективным инструментом виртуализации.

Компьютерные мультимедиа до сих пор не вытеснили традиционные коммуникационные технологии. Различия в коммуникационном потенциале предопределяют экономический потенциал различных инструментов виртуализации. Это хорошо показывает статистика затрат на рекламу, приходящихся на различные типы медиа. Например, в США – на самом большом в мире рынке рекламы – в 2003 году расходы на рекламу в печатных медиа составляли 39,2%, радио – 12,9%, средства наружной рекламы – 3,2%, телевидение – 39,5%, интернет – 5,2%. Через пять лет, в 2008 году, структура изменилась, но не кардинально: печатные медиа – 37,8%, радио – 6,7%, носители наружной рекламы – 2,8%, телевидение – 45,8%, интернет – 6,9%. В 2013 году на телевидение пришлось 39% рекламных расходов, на печатные медиа – 19,5%, на цифровые (интернет-сайты, мобильные приложения, рассылка CMC и т. д.) – 27%.

Статистические данные демонстрируют, что пока самым мощным инструментом создания стоимости при помощи трансляции образов остается телевидение. Экономически интернет лишь догоняет более традиционные медиа, хотя темпы роста этого сегмента рекламы самые высокие. К тому же образы, транслируемые печатными и электронными масс-медиа, создаются с использованием компьютеров, а многие газеты, журналы, радиостанции и телеканалы создают собственные интернет-сайты. Так что виртуализация как развитие экономики образов не сводится к коммерциализации интернета, но порождает растущую необходимость в компьютерных технологиях.

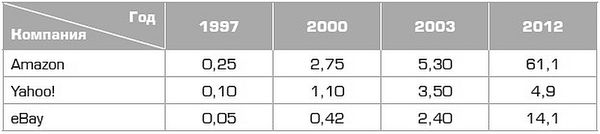

Виртуализация экономики в 1990-х годах вызвала интенсивную коммерциализацию киберпространства, которое возникло в 1970-х как виртуальное место коммуникаций ученых и инженеров. Теперь компьютерные сети превращаются в средство и среду экономической деятельности, где может осуществляться полный цикл сделки и где функционируют виртуальные представительства фирм, виртуальные магазины и виртуальные банки. Общий объем продаж через интернет достиг в 2000 году уровня 500 млрд долларов и к 2005 году вырос еще почти в десять раз. А темпы роста доходов компаний – лидеров торговли через интернет выглядят еще более впечатляюще (табл. 6).