Рис. 25. Техни ка "бандхана" И. ндия.

Другая древняя технология была распространена в индийском Гуджарате. Ткань здесь скручивали жгутом и плотно обматывали те участки, где должны были быть полосы, затем погружали жгут в краску. После окрашивания на завязанном участке ткани оставался непрокрас. Такая техника декорирования ткани называется "лахерия".

В Китае техники, похожие на батик использовали применительно к шелковым тканям. Так, например, известно, что здесь был распространен метод набойки, т. е. нанесение рисунка на ткань с помощью трафарета с применением резервирующего состава. Эта техника в Китае называлась "жанцзе". Название можно перевести как "узоры краской", "орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость". Для декорирования тканей использовали специальный нож, такая техника называлась "ладао". После нанесения рисунка ткань окрашивали, а затем удаляли воск при помощи кипячения.

Предполагают, что в Европе батик стал известен в XVII в. Привезенные голландцами ткани имели успех, вызвали волну подражаний и сыграли большую роль в развитии европейского текстильного искусства. Завершая разговор о технике батика, можно отметить, что такой способ декорирования ткани не потерял своей актуальности и в настоящее время, оставаясь одним из самых популярных в художественном творчестве.

Глава 10. Текстиль и костюм доколумбовой Америки

На территории доколумбовой Америки сформировалась самобытная культура, истоки которой следует искать в эпохе палеолита. Древнейшие каменные орудия, найденные в Техасе, Неваде и Калифорнии, археологи датируют возрастом 40 тысяч лет. Начиная примерно с 7 тыс. до н. э. археологами отмечается период бурного культурного развития человека, обитавшего на территории Северной Америки.

Согласно археологическим исследованиям, в период около 700 г. до н. э. в долине Огайо существовала одна из наиболее древних культур Северной Америки – Адена (по названию создавших ее племен аденов). Затем эту культуру сменила культура Хоупвелл, просуществовавшая до 1150 г. н. э. В погребениях, относящихся к этой культуре, находят фрагменты одежд со следами вышивки жемчугом, а также рассыпавшиеся бусы.

В период между 5 и серединой 3 тыс. до н. э. появляются племена, которых считают предками народов, создавших так называемые культуры пустыни: могольонов, хохокамов, патайанов, анасази. Археологами найдены артефакты, свидетельствующие о существовании плетения и ткачества у этих народов. Так, например, анасази, существовавшие в период с VI в. до н. э. до XVI в. н. э. плели корзины, обувь, мешки, используя растительные волокна. К периоду VII–VIII в. н. э. относятся фрагменты хлопковых тканей, созданные индейцами пуэбло – представителями культуры анасази.

В центральной Америке следует отметить культуру Ольмек, относящуюся ко 2–1 тыс. до н. э. Наследием этой культуры являются многочисленные фигуры, вырезанные из базальта, нефрита, кварца. На основании этих изделий можно получить представление об одежде, прическах и украшениях этого периода: сложные высокие головные уборы, использование накладной бороды, практика бритья головы и подпиливания зубов. Предполагают, что ольмекская культура легла в основу культуры майя, теотиукан и др.

Майя заселяли территории современной Гватемалы. Первые поселения возникли здесь в 1 тыс. до н. э. I–IX в. н. э. – время расцвета культуры майя, который затем сменился периодом упадка. Крупнейшим городом майя был Тикаль. Археологами найдены фрагменты тканей, которые свидетельствуют о высоком уровне ткачества майя. Так, например, были найдены ткани, плотность которых составляет 30–40 нитей утка на сантиметр. Характерными орнаментами майя были различные варианты геометрических узоров – ромбы, зигзаги, стилизованные растительные, зооморфные и антропоморфные орнаменты. В настоящее время наследие текстильной культуры майя можно наблюдать в текстильном искусстве Гватемалы. Помимо ткачества майя владели такими искусствами, как керамика, гранение драгоценных камней, изготовление ювелирных изделий и шитье разноцветными перьями.

Основываясь на рисунках, сделанных майя – росписи сосудов, фресках, гравировках, можно отметить использование татуировок, украшений в виде серег, браслетов, ожерелий, а также сложных головных уборов. Интересным представляется каменная рельефная доска из Яшчилана, относящийся к 700–900 гг. Сидящая женщина изображена в длинном одеянии, возможно, орнаментированной рубашке с узкими рукавами и манжетами, сверху надето еще одно одеяние с более короткими широкими рукавами, украшенными бахромой. Детально проработаны крупные серьги и высокий сложный головной убор. Стоящий рядом мужчина одет в короткую, богато орнаментированную рубашку с манжетами, штаны до колен, украшенные бахромой и кистями, пояс или набедренную повязку и башмаки. На шее мужчины также надето крупное ожерелье, а головной убор, по-видимому, – простая головная повязка. Однако хорошо видна прическа – длинные волосы, собранные в высокий "хвост" (рис. 26).

Рис. 26. Рельеф из Яшчилана.

Среди других древнейших культур, развивавшихся на территории Америки, следует отметить культуру Чавин. Период развития этой культуры датируется 1500 г. до н. э. – 400–300 г. до н. э. Культуру Чавин считают основой других культур, сформировавшихся на территории. Эта культура представляла собой теократическое общество с развитой религиозной властью. Центром культуры являлся храм Чавин-де-Уантар. Предполагают, что здание храма было возведено в первой половине 1 тыс. до н. э., и уже к 500 г. до н. э. храм стал центром культурного влияния в регионе. Элементы культуры Чавин можно проследить по всему побережью Перу, в Эквадоре и Боливии.

Стилистически связанными с культурой Чавин, являются ткани, найденные на кладбище Карва, расположенном возле полуострова Паракас. Археолог Хулио Сесар Тельо проводил здесь исследования в 1925, 1927 и 1930 гг. Им были открыты несколько захоронений, в которых мумии были завернуты в ткани, датируемые 1 тыс. до н. э. Ткани Паракаса представляют собой текстиль, сохранивший яркую цветовую гамму, они отличаются сложной вышивкой. По стилю вышивки ткани Паракаса делят на три группы:

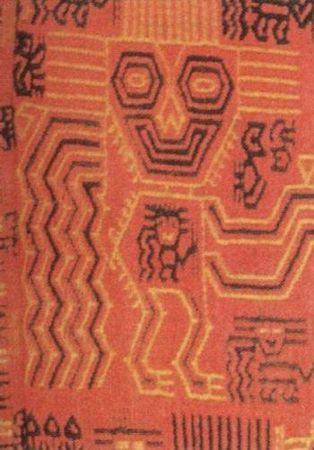

1. Линеарный. Вышивки этого типа выполнялись по принципу негатива: сначала вышивался фон, изображение оставалось не вышитым, затем изображение покрывалось рядами параллельных стежков по вертикали, горизонтали и диагонали (рис. 27).

Рис. 27. Ткани Паракаса. Линеарный стиль.

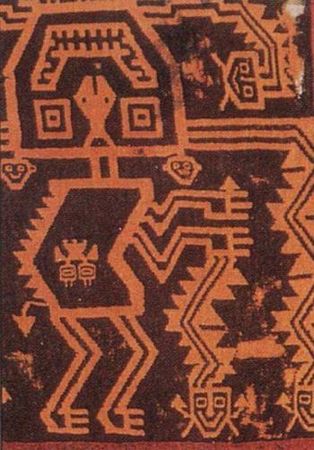

2. Широколинеарный. Здесь стежки выполнялись близко друг к другу, образуя широкие линии или полосы (рис. 28).

Рис. 28. Ткани Паракаса. Широколинеарный стиль.

3. Цветоблочный. Вышивки этого типа выполнялись по принципу позитива: намеченное изображение заполнялось стежками цветных нитей (рис. 29).