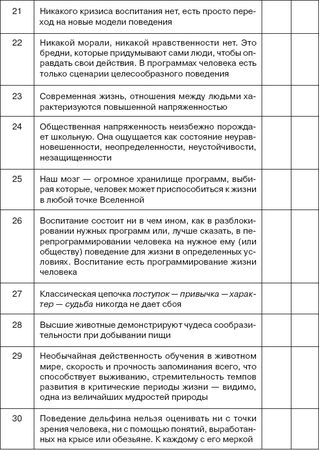

Воспитание состоит ни в чем ином, как в разблокировании нужных программ или, лучше сказать, в перепрограммировании человека на нужное ему (или обществу) поведение для жизни в определенных условиях. Воспитание есть программирование жизни человека. Осуществляется оно путем последовательных небольших активизаций имеющихся программ, которые постепенно, если их наращивать, приводят ко все большим изменениям и могут достичь уровня коренных преобразований. Классическая цепочка, выведенная из жизненных наблюдений, прекрасно раскрывает этот процесс: поступок – привычка – характер – судьба. Совсем незначительные усилия требуются для осуществления поступка; если они повторяются и наращиваются, происходит формирование привычки, при дальнейшем наращивании имеют место большие изменения, что находит свое отражение в характере. От характера до судьбы – рукой подать. Вот и получается, что воспитание – это программирование судьбы.

Цепочка не дает сбоя никогда, ни при каких условиях. Программа действует четко, следствия ее выполнения неотвратимы.

На клеточном уровне происходит следующее. Наш мозг состоит из миллиардов нейронов, каждый из которых может сцепляться с другими, образуя связи. Целенаправленным воспитанием и обучением создаются все новые и новые связи между нейронами, и чем больше таких связей установлено, тем развитее мозг. Сила интеллекта человека, уровень его развития и воспитания прямо пропорциональны количеству новых, установленных с помощью обучения и воспитания связей. В этом смысле установление межнейронных связей можно отождествлять с более понятной процедурой – разблокированием программ.

С помощью данного определения легче объясняется все, что происходит в воспитании, становится понятно, почему достигаются те или иные результаты. Все в конечном счете сводится к количеству усилий, потраченных на программирование жизни. Возможно, уже совсем скоро мы сумеем дать все относящееся к этому программированию в количественных показателях и оперировать ими, отметая бессмыслицу, которой обросло воспитание человека.

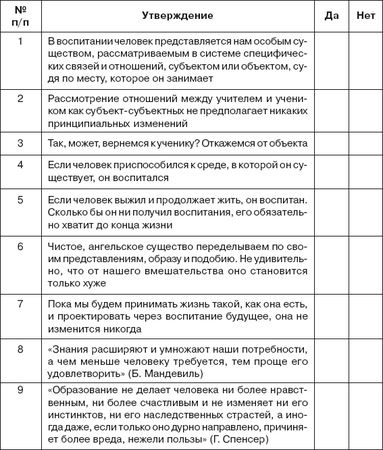

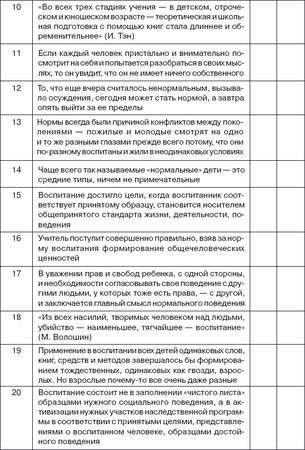

БС Итоговый тест

Найдите правильные и ошибочные утверждения

Все ответы – да.

Примерные темы курсовых и дипломных работ

1. Анализ практики воспитания (на конкретных примерах).

2. Представления о воспитании учеников, родителей, учителей.

3. Воспитание как программирование поведения.

4. "Чистый лист": за и против.

5. Сценарии жизни и воспитание.

6. Воспитание как приспособление к условиям существования.

7. Цели воспитания в информационном обществе.

8. Вызовы современного мира и воспитание.

9. Современная мораль и воспитание.

10. Формирование ценностей у подрастающих поколений.

Тема 3 Педагогика – наука о воспитании

ИБ Предмет педагогики

Полагают, что свое название педагогика получила от др. – греч. paidos – дети и agoge – вести, что дословно paidagoges означает детоводитель. Педагогом в древней Греции называли раба, который в буквальном смысле слова брал за руку ребенка своего господина и сопровождал его в школу. Учительствовал в этой школе нередко другой раб, только ученый. Работа учителя оплачивалась на месте в зависимости от того, какой урок заказывал ученик – за одну или за две драхмы.

Постепенно слово "педагогика" стало употребляться в более общем смысле для обозначения искусства "вести ребенка по жизни", т. е. воспитывать его, обучать, направлять духовное и телесное развитие. Часто рядом с именами людей, ставших впоследствии знаменитыми, по праву стоят и имена воспитавших их педагогов. Со временем накопление знаний привело к возникновению особой науки о воспитании детей. Теория очистилась от конкретных фактов, сделала необходимые обобщения, вычленила наиболее существенные отношения, стала наукой о воспитании и обучении детей.

Такое понимание педагогики сохранилось вплоть до середины ХХ в. В отечественном учебнике для педагогических институтов 1954 г. еще, например, писалось: "Самым распространенным определением педагогики, сложившимся еще на заре ее развития и сохранившимся до наших дней, явилось такое определение: педагогика есть наука о воспитании детей" [28] .

И только в последние десятилетия сомнения развеялись окончательно – в квалифицированном педагогическом руководстве нуждаются не только дети, но и взрослые, так как понимают, что добиться хочется многого, а воспитания недостает. Исторических примеров множество: главным мотивом, побудившим когда-то прусского короля Фридриха пригласить к своему двору Вольтера, было желание пополнить образование, получить интеллектуальный импульс для более содержательной жизни. Александр Македонский – достойный ученик Аристотеля: "Не меньше я обязан учителю своему, как и отцу: от отца я получил жизнь, а от Аристотеля то имею, что жизнь мою хорошо прожить могу". Непреклонный авторитет своего учителя Сенеки признавал своенравный Нерон. "…Сам же Сенека, – пишет К.Д. Ушинский, – был одной из главных причин ужасной нравственной порчи своего страшного воспитанника" [29] .

Понятие воспитания здесь употребляется в самом широком смысле, включая образование, обучение, развитие. Но расширение пределов понятия "воспитание" вступает в противоречие с историческим названием науки. Поэтому в мировом педагогическом лексиконе все чаще употребляются новые названия – андрогогика (от греч. andros – мужчина и agoge – вести) и антропогогика (от греч. anthropos – человек и agoge – вести). Андрогогикой сегодня называют науку об образовании взрослых, чтобы выделить ее из педагогики, которую по-прежнему называют наукой о воспитании детей.

Во все времена педагоги искали лучших путей помощи людям в реализации данных им природой возможностей, формировании новых качеств. Тысячелетиями по крохам накапливались необходимые знания, одна за другой создавались, проверялись и отвергались педагогические системы, пока не остались самые жизнестойкие, самые полезные. Развивается наука о воспитании, главной задачей которой становится накопление, систематизация научных знаний о воспитании человека. К нынешнему времени таких знаний накоплено достаточно много, они систематизированы и структурированы, что позволяет называть педагогику наукой о закономерностях передачи необходимого опыта вступающим в жизнь поколениям.

Но споры вокруг вопроса, является ли педагогика наукой, не утихают, несмотря на то, что никто не оспаривает ее предмет – воспитание и наличие достаточно четко сформулированных закономерностей. Дело в том, что главное назначение науки – познание истины. Познает ли объективную истину сама педагогика или же пытается приспособить открытия других наук для разработки собственных методов воспитания человека?

Являются ли системы, формы организации воспитательного процесса объективной истиной или это только феномены практической деятельности, которые могут в принципе быть любыми? Задаваясь такими вопросами, приходим к выводу, что педагогика принадлежит к числу так называемых нормативных наук или искусств (употребляется также название "квазинаука"), в отличие от "чистой" фундаментальной науки.

Размышляя о назначении науки, Д.И. Менделеев пришел к выводу, что у каждой научной теории есть две конечные цели – предвидение и польза. Не является исключением из общего правила и педагогика. Ее функция – познавать законы воспитания, образования и обучения людей и на этой основе указывать педагогической практике лучшие пути и способы достижения поставленных целей. Теория вооружает педагогов-практиков профессиональными знаниями об особенностях воспитательных процессов людей различных возрастных групп, социальных образований, умениями прогнозировать, проектировать, осуществлять учебно-воспитательный процесс в различных условиях, оценивать его эффективность. Новейшие методики обучения, образования и воспитания сначала рождаются в педагогических лабораториях.

При определении науки о воспитании будем исходить из положения, что есть конкретное общество на определенном этапе исторического развития и есть воспитание, направленность и уровень которого объективно отражают уровень этого развития. И хотя педагогика занимается "вечными" проблемами, ее предмет конкретен – это воспитательная деятельность, осуществляемая в учебно-образовательных учреждениях, социальных институтах, семье. Педагогика рассматривается как прикладная наука, направляющая свои усилия на оперативное решение возникающих в обществе проблем воспитания, образования и обучения; выполняющая социальный заказ. Она развивается быстрее или медленнее в зависимости от потребностей и поддержки общества.

Источники развития педагогики: многовековой практический опыт воспитания, закрепленный в образе жизни, традициях, обычаях людей, народной педагогике; философские, обществоведческие, педагогические и психологические труды; текущая мировая и отечественная практика воспитания; данные специально организованных педагогических исследований; опыт педагогов-новаторов, предлагающих оригинальные идеи, новые подходы и технологии воспитания в быстроизменяющихся условиях.

СБ

Есть ли в педагогике изобретения?