Судя по этому, именно страна Магог является наиболее перспективным ветхозаветным соответствием к созданному летописцами образу Руси. Византия в данной связи – богоизбранный народ, своего рода Израиль христиан, впавший в грех, за что и наказывает его пришедшая под стены Константинополя Русь.

Этот вывод подкрепляется параллелью между сообщением, позаимствованным летописцем из Хроники Георгия Амартола, об использовании захваченных греков в качестве мишеней для стрельбы ("иныя растреляху"). Эта деталь перекликается с целым рядом библейских образов, связанных с наказанием за грехи. Русь, таким образом, приобретает в глазах летописца высокий статус Господних слуг.

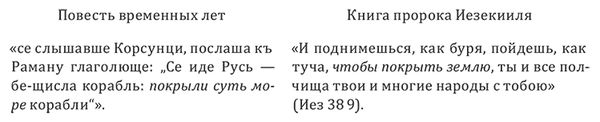

Показательно и то, что в описании бесчинств, которые творит Русь под стенами Константинополя, образы из Хроники Георгия Амартола в рассказе о походе Игоря на Царьград подкрепляются заимствованиями из Жития св. Василия Нового. Так в тексте Повести развивается тема наказания греков за содеянные ими грехи, – тема, которая гораздо яснее звучит именно в Житии Василия Нового. Как считает Д. А. Добровольский, "анализ книжных связей начальной летописи позволяет утверждать, что летописцы XI – начала XII в. целенаправленно строил образ Руси, атакующей Константинополь, по модели "Гога в земле Магог, князя Роша, Мешеха и Фувала". Под названную цель… специально подбирались материалы – выписки из переводных исторических сочинений и фрагменты библейских книг. Однако в Библии князь Гог является важным персонажем мифа о конце света, и может показаться парадоксальным, что "эсхатологический контекст" фактически "обернулся началом истории нового народа" – Руси. Но если вдуматься в особенности иудео-христианской эсхатологии, то ничего странного в подобном ходе мысли нет. Согласно Писанию, появление и разгром народов Гога и Магога должны стать не только знаком гибели нашего мира, но началом новых времен. У Иезекииля вслед за рассказом об истреблении огромного воинства следует подробная… картина восстановленного Храма, поднятого из руин Иерусалима и возрожденного Израильского царства (Иез 40–48). В Откровении Иоанна Богослова обсуждаемый сюжет непосредственно предшествует пророчествам о Страшном Суде, по исполнении которых человечество узрит "новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет" (Откр 21 1). С точки зрения Церкви, конец света есть не прекращение всякой истории, а переход времени и бытия в принципиально новое качество обо́жения. …Видимо, и масштабные военные предприятия руси рассматривались средневековыми книжниками не как вселенская катастрофа, а как начало некоего принципиально нового периода в истории человечества, периода осуществленных пророчеств и Царства Божия на земле".

Вернемся, однако, к обстоятельствам захвата Константинополя Олегом, описанным в летописи. В ней, в частности, упоминается, будто столица Византии сдалась, когда после длительной осады воины Олега поставили корабли на колеса и подошли к Константинополю со стороны суши. Описание это удивительно напоминает обстоятельства взятия Константинополя в 1453 г. войсками Мехмеда II Завоевателя: тот приказал проложить через перешеек, отделявший Золотой Рог от Босфора, деревянный настил и ночью перетащил по нему 18 кораблей своей флотилии. Увидев утром корабли в заливе, греки сдались. Интересно, что и в том, и в другом случае непосредственным поводом к сдаче города становится передвижение вражеских кораблей по суше. Эта деталь оказывается решающей. Видимо, она имела для греков какое-то особое значение. Действительно, согласно сообщению участника взятия Константинополя, турка Коджиа-Еффенди, существовало предание: Византия будет завоевана, когда неприятельский флот "переплывет сушу". Вместе с тем, считалось, что Константинополь недолго пробудет в руках неприятеля. В весьма авторитетном Предсказании, приписываемом византийскому императору Льву VII Мудрому (886–911), имелось упоминание о "роде русых" или "русских" (В оригинальном тексте "flava gens" или "το ξανθον γένος"), который придет после завоевания Константинополя измаильтянами и вместе с прежними правителями якобы освободит Царьград от безбожных врагов. Ему вторило пророчество, записанное, по преданию, некими мудрецами на крышке гробницы Константина Великого. Это пророчество неоднократно упоминается в различных греческих источниках (напримет, объясняется сенатором Григорием Схоларием (1421), а также встречается в Видении монаха Даниила, Записке Лиутпранда о путешествии в Царьград в 968 г. и др.). Перевод этого предсказания приводится и во многих древнерусских рукописях.

По всем этим "предвещаниям", люди "от рода русского" должны были освободить христианскую столицу и взять ее под свою защиту. Упоминание представителей "рода русского" в греческих предсказаниях заставляет вспомнить первые строки договора с греками, заключенного в 6420/911 г. Олегом: "Мы от рода Рускаго…". Судя по всему, именно это предсказание и стало основой для того, чтобы Олег получил знакомое нам прозвище.

Договор Игоря с греками 6453/945 года начинается теми же самыми словами – при том, что описание бесчинств войск Игоря под стенами Царьграда в 6449/941 году текстуально совпадает с рассмотренными описаниями, связанными с Олегом…

При таком восприятии летописного рассказа проясняется странная – в традиционном прочтении – "защитная функция", которую берется выполнять Олег после падения Константинополя. Она становится более понятной в восстанавливаемом эсхатологическом контексте: христианская столица сдалась, когда неприятельский флот "переплыл сушу", но люди от "рода русского" взяли Город – до "последнего времени" – под свою защиту. Любопытно, что захватчиками-язычниками и защитниками оказываются одни и те же – воины Олега. Впрочем, не исключено, что это – следствие переноса на поход Олега ряда текстов, первоначально связанных с походом Игоря на Константинополь.

Таким образом, есть основания предполагать уже в 30-х годах XI в. начало формирования на Руси представления о Киеве как Новом Иерусалиме – центре спасения православного человечества. Мысль о "византийском наследстве" – пусть еще в неразвитом виде – вполне могла возникнуть задолго до падения Константинополя под ударами турок в 1453 г.

* * *

Завершает летописный рассказ об Олеге легенда о его смерти. Пересказывать ее вряд ли имеет смысл: с ней знакомы все, кто читал хотя бы пушкинскую "Песнь о Вещем Олеге". Сто́ит только добавить, что в основе ее лежит скандинавская сага об Орваре-Одде (Одде-Стреловержце): ""Вещунья предсказала норвежскому герою Орвару-Одду, что ему назначено роком 300 лет счастливой жизни, в продолжение которых он наполнит своею славою отдаленнейшие страны; но по истечении этого срока погибнет от своего коня, цветом пепельного и называющегося, от повислой гривы, Факсом. Орвар-Одд умертвил Факса и свергнул его в глубокий ров, зарыл его и сделал над ним большую насыпь из камней и дерна. Спокойный за свою будущность, Орвар-Одд отправился в далекие путешествия. Ровно через 300 лет воротился он в отечество. Многие места, покрытые прежде зеленью, поблекли и высохли; высохло и болото, в которое брошен был Факс, и не осталось никакого следа от могильной насыпи: лежала только голая и гнилая голова коня. "И это голова Факса!" – сказал Орвар-Одд, ворочая ее копьем. Между тем ящерица выползла из конской головы и уязвила Орвара-Одда в пяту, откуда смертельный яд разлился по всему телу".

Помимо всего прочего, рассказ о смерти Олеге должен был напомнить читателю признак, отличающий истинных пророков от самозванцев: "Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не бойся его" (Втор 18 20–22). Олег не понял загадку, загаданную ему волхвом, посчитав пророчество того несбывшимся, – и поплатился за свою дерзость. При этом сам Олег, несмотря на свое прозвище, не смог предсказать собственное будущее. Это еще раз подтверждало, что Вещим его назвали "люди погани и невеигласи".

Сообщение о смерти Вещего Олега под 6420 (912) годом сопровождает упоминание: "И плакашася люде вси плачем великим, и несоша, и погребоша [его] на горе, еже глаголеться Щековица. Есть же могила его и до сего дни". Впрочем, другие летописцы называют местом погребения Олега Ладогу, третьи утверждают, что он скончался где-то "за морем". Уточнение о том, что его могила "есть и до сего дне" сопровождает сообщения о кончине князей Игоря (под 6453 годом), Олега Святославича (под 6485 годом) и Святополка Окаянного (под 6527 годом).

Смысл столь противоречивых, с точки зрения современного читателя, свидетельств нуждается в специальном анализе и толковании. Очевидно, что значение этого выражения не сводится только к тому, что летописцу известна сама "могила" (т. е. могильный холм). Причем, как справедливо подчеркивал А. И. Попов, вовсе не обязательно, чтобы в могильной насыпи сохранялись останки погребенного князя. И после их "изъятия", за "могилой" сохранялись ее прежнее название, скажем, "Ольгова могила" или "Аскольдова могила" Скорее, это в первую очередь констатация самого факта смерти князя.

Любопытно, что текстологический анализ позволяет говорить о единой литературной основе описаний погребения Аскольда и Дира под 6390/882 г. ("несоша на гору и погребоша и на горе"), Олега под 6420/912 г. ("и с того разболеся и умре, и плакашася людие вси плачем великим, и несоша и погребоша его на горе") и княгини Ольги под 6477/969 г. ("разболелась уже <…> по трех днехъ умре Ольга, и плакася по неи… людье вси плачемъ великомь, [и] несоша и погребоша ю на месте"), а потому и об их трафаретности.