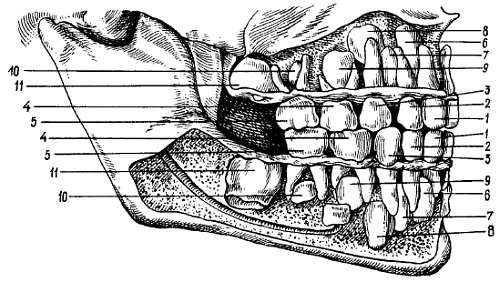

Рис. 110.Зубы молочные и зачатки постоянных.

1 - медиальные резцы молочные; 2 - латеральные резцы молочные; 3 - клыки молочные; 4 - передние моляры молочные; 5 - задние моляры молочные; 6 - медиальные резцы постоянные; 7 - латеральные резцы постоянные; 8 - клыки постоянные; 9 - передние премоляры постоянные; 10 - задние премоляры постоянные; 11 - первые моляры постоянные.

В строении чешуи акул видны важнейшие части зуба - эмаль и дентин, так что можно говорить о гомологии зубов в процессе эволюции от акуловых рыб до человека. В ходе эволюции у рептилий зубы приобретают более прочное положение в челюстях, вследствие чего в зубе начинают различать часть, сидящую в ячейках челюсти, - корень и наружную часть - коронку, служащую для механической обработки пищи. При этом имеющее место при наземном существовании разнообразие пищи и развитие жевательного аппарата определяют развитие и специализацию зубов. В результате вместо однообразных конических зубов рыб, служащих лишь для задержки пищи, у млекопитающих появляются различные формы, приспособленные к разным видам захватывания пищи и ее обработки, а именно: для разрывания (клыки), резания (резцы), раздробления (премоляры) и растирания (моляры).

Человек, относящийся к всеядным, сохранил все эти виды зубов. Однако в связи с перенесением хватательной функции с челюстей на руки у него наблюдается уменьшение величины челюсти и числа зубов. Так, у плацентарных млекопитающих число зубов достигает 44 (зубная формула 3·1·4·З).

У широконосых обезьян Нового Света зубов меньше: 2·1·3·3 = 36, а у узконосых обезьян Старого Света и человека их еще меньше: 2·1·2·3 = 32, причем у человека наблюдается резкое запаздывание развития 3-го коренного зуба (зуба мудрости), что отражает тенденцию к регрессу зубов. В качестве аномалии описан случай беззубости у человека.

Зубы явились первыми твердыми структурами в теле древнейших позвоночных, возникшими раньше других частей скелета. Палеонтологи узнали о возникновении позвоночных в конце палеозоя только потому, что от этого времени до нас сохранились лишь зубы. Так как форма их соответствует способу питания и образу жизни, то палеонтолог может определить по зубам ископаемые формы животных и человека.

Развитие зубов. Развитие зубов у человека начинается приблизительно на седьмой неделе эмбриональной жизни. К этому времени в области будущих альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти возникает утолщение выстилающего ротовую полость эпителия, который начинает врастать в виде дугообразной пластинки в подлежащую мезенхиму. Вскоре эта эпителиальная пластинка, продолжая расти в глубину, разделяется по своей длине на две вторичные пластинки, расположенные по отношению друг к другу почти под прямым углом.

Передняя, или щечно-губная, пластинка в дальнейшем расщепляется и превращается в открытую складку эпителия, отделяющую губу и щеки от десны и ведущую, следовательно, к образованию преддверия ротовой полости.

Задняя, зубная, пластинка принимает более вертикальное положение. По краю этой пластинки возникают разрастания эпителия, принимающие форму колбовидных выпячиваний и являющиеся зачатками молочных зубов. Эти выпячивания называются зубными колбами, или эмалевыми органами. После образования эмалевых органов зубная пластинка продолжает расти в глубину таким образом, что эмалевые органы оказываются расположенными на ее передней (т. е. обращенной к губе или щеке) стороне.

Развивающийся эмалевый орган приобретает вскоре после своего возникновения форму чаши или колокола, причем соответствующее углубление оказывается заполненным мезенхимой, образующей сосочек зубного зачатка.

Эмалевые органы постепенно утрачивают связь с зубной пластинкой, и зубные зачатки становятся при этом совершенно обособленными.

В обособившихся зубных зачатках возникают составные части зуба таким образом, что клетки эпителия дают начало эмали, из мезенхимной ткани сосочка образуются дентин и пульпа, а из мезенхимы, первоначально окружающей эмалевый орган в виде зубного мешочка, возникают цемент и корневая оболочка.

По мере роста в длину зубного зачатка становятся все более высокими и костные стенки альвеолы.

Зубы расположены в ячейках альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти, соединяясь при помощи так называемого вколачивания, gomphósis (gomphós, греч. - гвоздь) (название неправильное, так как на самом деле зубы не вколачиваются снаружи, а вырастают изнутри - пример формализма в описательной анатомии). Ткань, покрывающая альвеолярные отростки, носит название десен, gingivae. Слизистая оболочка здесь посредством фиброзной ткани плотно срастается с надкостницей; ткань десен богата кровеносными сосудами (поэтому сравнительно легко кровоточит), но слабо снабжена нервами.

Желобоватое углубление, находящееся между зубом и свободным краем десны, называется десневым карманом.

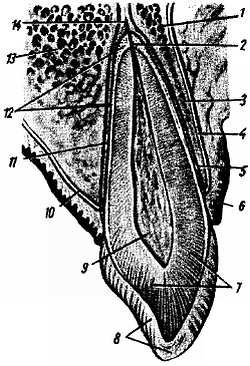

Каждый зуб, dens, состоит из: 1) коронки зуба, coróna déntis, 2) шейки, сóllum déntis, и 3) корня, rádix déntis (рис. 111, 112).

Рис. 111.Однокорневой зуб (схема) и положение его в челюсти.

1, 13 - substantia spongiosa maxillae; 2 - canalis radicis dentis; 3 - substantia compacta maxillae; 4, 10 - periosteum maxillae; 5, 11 - parodontium; 6 - gingiva; 7 - dentinum; 8 - enamelum; 9 - pulpa dentis; 12 - cementum; 14 - канал, ведущий в for. apicis aentis.

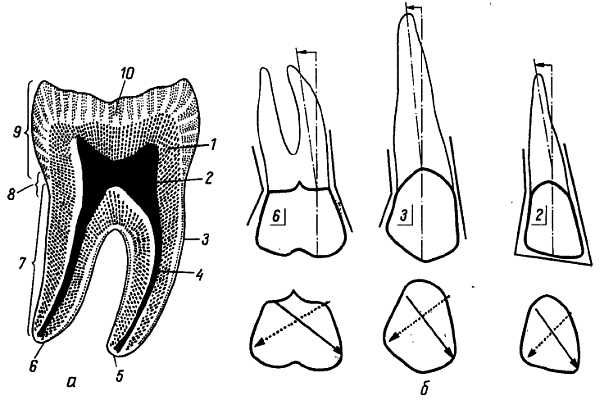

Рис. 112. Строение зуба (схема).

а - двукорневой зуб, постоянный: 1 - dentinum; 2 - cavitas dentis; 3 - cementum; 4 - canalis radicis dentis; 5 - for. apicis dentis; 6 - apex radicis dentis; 7 - radix dentis; 8 - cervix dentis; 9 - corona dentis; 10 - enamelum; б - признак отклонения корня (вверху) и признак угла коронки (внизу), верхние зубы правой стороны.

Коронка выдается над десной, шейка (слегка суженная часть зуба) охватывается десной, а корень сидит в зубной альвеоле и оканчивается верхушкой, ápex rádicis, на которой даже невооруженным глазом видно маленькое отверстие верхушки - forámen ápicis. Через это отверстие в зуб входят сосуды и нервы. Внутри коронки зуба имеется полость, cávitas déntis, в которой различают коронковый отдел, наиболее обширную часть полости, и корневой отдел, суживающуюся часть полости, носящую название корневого канала, canális radícis déntis. Канал открывается на верхушке упомянутым выше отверстием верхушки. Полость зуба выполнена зубной мякотью, púlpa déntis, богатой сосудами и нервами. Зубные корни плотно срастаются с поверхностью зубных ячеек посредством альвеолярной надкостницы, periodóntium, богатой кровеносными сосудами. Зуб, периодонт, стенка альвеолы и десна составляют зубной орган. Твердое вещество зуба состоит из: 1) дентина, dentínum, 2) эмали, enamélum, и 3) цемента, ceméntum. Главную массу зуба, окружающую полость зуба, составляет дентин. Эмаль покрывает снаружи коронку, а корень покрыт цементом.

Зубы заключены в челюстях таким образом, что коронки зубов находятся снаружи и образуют зубные ряды - верхний и нижний. Каждый зубной ряд содержит по 16 зубов, расположенных в виде зубной дуги.

В каждом зубе различают 5 поверхностей: 1) обращенную в преддверие рта, fácies vestibuláris, которая у передних зубов соприкасается со слизистой губы, а у задних - со слизистой щеки; 2) обращенную в полость рта, к языку, fácies linguális; 3 и 4) контактирующие с соседними зубами своего ряда, fácies contáctus. Контактные поверхности зубов, направленные к центру зубной дуги, обозначаются как fácies mesiális (méso, греч. - между). У передних зубов такая поверхность является медиальной, а у задних зубов - передней. Контактные поверхности зубов, направленные в сторону, противоположную центру зубного ряда, называются дистальными, fácies distális. У передних зубов эта поверхность является латеральной, а у задних зубов - задней; 5) жевательную поверхность, или поверхность смыкания с зубами противоположного ряда, fácies occlusális.