Эмбриогенез глаза в общих чертах происходит следующим образом. Боковые выпячивания стенки переднего мозгового пузыря (его части, дающей промежуточный мозг), вытягиваясь в стороны, образуют два глазных пузырька, сообщающихся посредством полой суженной ножки с мозговой полостью. Из ножки образуется зрительный нерв, а из периферической части глазного пузырька - сетчатка. В связи с развитием хрусталика передняя часть глазного пузырька впячивается по направлению к ножке, вследствие чего пузырек превращается в двустенный "глазной бокал".

Оба листка переходят у края "бокала" один в другой, образуя зачаток зрачка. Наружный (впяченный) листок "бокала" становится пигментным слоем сетчатки, а внутренний - светочувствительным (собственно сетчатка). В передней части "глазного бокала" образуется хрусталик, помещающийся в полости его, а позади хрусталика - стекловидное тело.

Развитие наружных оболочек глаза - сосудистой, склеры и роговицы - происходит из мезодермы, окружающей "глазной бокал" вместе с хрусталиком. Из наружного, более плотного слоя мезодермы возникает склера с роговицей, а из внутреннего, богатого сосудами слоя - choroídea с ресничным телом и радужкой. В передней части зародышевого глаза оба слоя отделяются друг от друга, отчего возникает передняя камера. Наружный слой мезодермы в этом месте, сделавшись прозрачным, образует роговицу. Эктодерма, покрывающая спереди роговицу, дает эпителий конъюнктивы, переходящий на внутреннюю поверхность век.

ГЛАЗ

Глаз, óculus (от греч. ophthalmós, отсюда - офтальмология), состоит из глазного яблока, búlbus óculi, и окружающих вспомогательных органов.

ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО

Глазное яблоко представляет собой шаровидное тело, заложенное в глазнице. В глазном яблоке можно различать передний полюс, соответствующий наиболее выпуклой точке роговицы, и задний, находящийся латерально от выхода зрительного нерва. Прямая линия, соединяющая оба полюса, носит название оптической, или наружной, глазной оси, áxis búlbi extérnus. Часть ее между задней поверхностью роговицы и сетчаткой называется внутренней глазной осью. Последняя перекрещивается под острым углом с так называемой зрительной осью, axis opticus, которая идет от рассматриваемого предмета через узловую точку к месту наилучшего видения в центральной ямке ретины. Линии, соединяющие оба полюса по окружности глазного яблока, образуют меридианы, а плоскость, перпендикулярная оптической оси, - глазной экватор, разделяющий глазное яблоко на переднюю и заднюю половины. Горизонтальный диаметр экватора несколько короче наружной глазной оси (последняя равна 24 мм, а первый - 23,6 мм), вертикальный диаметр его еще меньше (23,3 мм). Внутренняя глазная ось в нормальном глазу равняется 21,3 мм, в глазах близоруких (миопов) она длиннее, а в глазах дальнозорких (гиперметропов) короче. Вследствие этого фокус сходящихся лучей у близоруких находится спереди от сетчатки, у гиперметропов - сзади от нее. Для устранения этих аномалий с целью улучшения зрения необходима соответствующая коррекция очками.

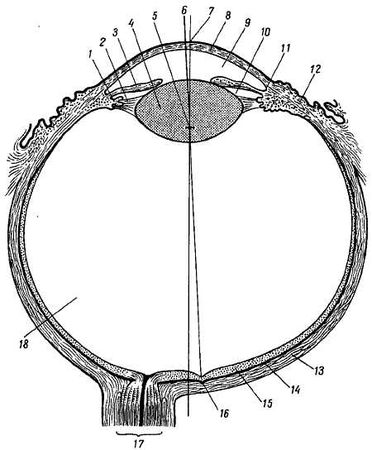

Глазное яблоко слагается из трех оболочек, окружающих его внутреннее ядро: наружной фиброзной, средней сосудистой и внутренней сетчаткой (рис. 367).

Рис. 367.Схематический горизонтальный разрез правого глазного яблока.

1 - ресничное тело; 2 - zonula ciliaris (кольцеобразная связка хрусталика); 3 - радужка; 4 - хрусталик; 5 - узловая точка осей видения; 6 - линия видения (проходит через узловую точку и macula сетчатки); 7 - ось глаза (проходит через центр хрусталика в центр глазного яблока); 8 - роговица; 9 - передняя камера глаза; 10 - задняя камера глаза; 11 - sinus venosus sclerae; 12 - ресничное тело; 13 - склера; 14 - сосудистая оболочка; 15 - сетчатка (ретина); 16 - пятно сетчатки (macula); 17 - зрительный нерв; 18 - стекловидное тело.

ОБОЛОЧКИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

I. Фиброзная оболочка, túnica fibrósa búlbi, облегая снаружи глазное яблоко, играет защитную роль. В заднем, большем своем отделе она образует склеру, а в переднем - прозрачную роговицу. Оба участка фиброзной оболочки отделяются друг от друга неглубокой циркулярной бороздкой, súlcus sclérae.

1. Склера, sclera, состоит из плотной соединительной ткани и имеет белый цвет. Передняя часть ее, видимая между веками, известна в обыденной жизни под именем глазного белка. На границе с роговицей в толще склеры проходит круговой венозный синус, sínus venósus scléraе. Так как свет должен проткнуть до лежащих внутри глазного яблока светочувствительных элементов сетчатки, то передний отдел фиброзной оболочки становится прозрачным и превращается в роговицу (рис. 368).

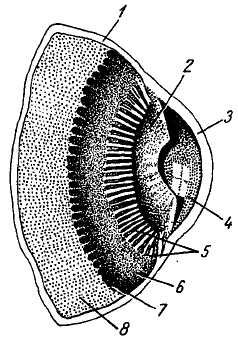

Рис. 368.Передний отдел глазного яблока, хрусталик удален; сагиттальный разрез.

1 - sclera; 2 - iris; 3 - cornea; 4 - camera bulbi anterior; 5 - processus ciliares; 6 - orbiculus ciliaris; 7 - ora serrata; 8 - pars optica retinae.

2. Роговица, córnea, являющаяся непосредственным продолжением склеры, представляет собой прозрачную, округлую, выпуклую кпереди и вогнутую сзади пластинку, которая наподобие часового стекла вставлена своим краем, límbus córneae, в передний отдел склеры.

II. Сосудистая оболочка глазного яблока, túnica vasculósa búlbi, богатая сосудами, мягкая, темноокрашенная от содержащегося в ней пигмента оболочка, лежит тотчас под склерой. В ней различают три отдела: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку.

1. Собственно сосудистая оболочка, choroídea, является задним, бóльшим отделом сосудистой оболочки. Благодаря постоянному передвижению choroídea при аккомодации здесь между обеими оболочками образуется щелевидное лимфатическое пространство, spátium perichoroideále.

2. Ресничное тело, córpus ciliáre (рис. 369), - передняя утолщенная часть сосудистой оболочки, располагается в форме циркулярного валика в области перехода склеры в роговицу. Задним своим краем, образующим так называемый ресничный кружок, orbícuius ciliáris, ресничное тело непосредственно продолжается в choroídea. Место это соответствует óra serráta сетчатки (см. ниже). Спереди ресничное тело соединяется с наружным краем радужки. Córpus ciliáre впереди от ресничного кружка несет на себе около 70 тонких, радиарно расположенных беловатого цвета ресничных отростков, processus ciliares (см. рис. 368, 369).