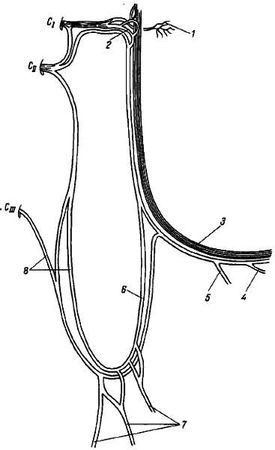

Рис. 321. Схема связей подъязычного нерва с шейными спинномозговыми нервами.

1 - ветви к m. rectus capitis anterior и к m. longus capitis; 2 - пучок волокон из С1 в составе radix superior n. hypoglossi; 3 - n. hypoglossus; 4 - ветвь к m. geniohyoideus; 5 - ветвь к m. thyrohyoideus; 6 - radix superior n. hypoglossi; 7 - rr. musculares; 8 - radix inferior шейного сплетения в составе шейной петли.

Следовательно, ánsa cervicális - шейная петля, представляет соединение последнего черепного нерва (подъязычного) с первым сплетением спинномозговых нервов, шейным сплетением. От этой петли иннервируются мышцы, расположенные ниже подъязычной кости, и m. geniohyoídeus. Rádix supérior подъязычного нерва состоит целиком из волокон I и II шейных нервов, присоединившихся к нему из шейного сплетения.

Эту морфологическую связь подъязычного нерва с шейным сплетением можно объяснить развитием нерва, а также тем, что мышцы языка при акте глотания функционально тесно связаны с мышцами шеи, действующими на подъязычную кость и щитовидный хрящ.

Нервы жаберных дуг

К этой группе относятся V, VII, IX и X черепные нервы, которые как гомологи задних корешков спинномозговых нервов снабжены лежащими вне мозга нервными узлами с находящимися в них псевдоуниполярными клетками. Эти нервы развиваются в связи с задним (ромбовидным) мозгом. Наряду с чувствительными волокнами они содержат в себе и двигательные, иннервирующие мускулатуру жаберного аппарата.

Типичный висцеральный нерв у рыб, обслуживающий висцеральную (жаберную) дугу, обычно состоит из наджаберного узла, gánglion epibranchiále (от греч. branchiae - жабры), преджаберной ветви, rámus pretremáticus, состоящей из чувствительных волокон, и зажаберной ветви, rámus posttremáticus, содержащей и чувствительные, и двигательные волокна. Чувствительные волокна обеих ветвей являются отростками нейронов, лежащих в наджаберном узле, а двигательные проходят мимо узла, как в спинномозговом нерве. Эти характерные черты строения типичного висцерального нерва и будут проявляться более или менее отчетливо в строении указанных нервов.

В этой группе будут описаны также XI пара, n. accessórius, который является отщеплением X нерва, и VIII пара, n. vestibulocochleáris. Последний является афферентным нервом, обособившимся в процессе развития от лицевого нерва, и поэтому, хотя он и не относится к нервам жаберных дуг, данные о нем будут изложены после VII пары.

Тройничный нерв (V)

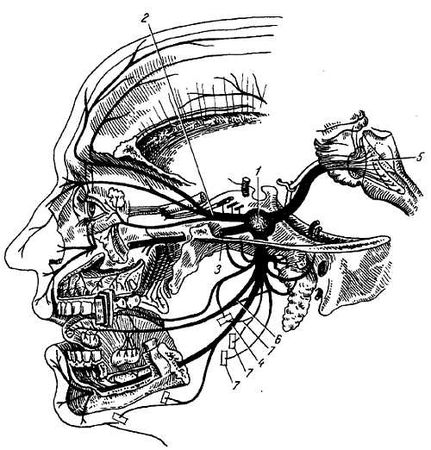

N. trigéminus, тройничный нерв, развивается в связи с первой жаберной дугой (мандибулярной) и является смешанным. Чувствительными своими волокнами иннервирует кожу лица и передней части головы, граничит сзади с областью распространения в коже задних ветвей шейных нервов и ветвей шейного сплетения. Кожные ветви (задние) II шейного нерва заходят на территорию тройничного нерва, вследствие чего возникает пограничная зона смешанной иннервации шириной в 1–2 поперечника пальца. Тройничный нерв также является проводником чувствительности от рецепторов слизистых оболочек рта, носа, уха и конъюнктивы глаза, кроме тех отделов их, которые являются специфическими рецепторами органов чувств (иннервируемых из I, II, VII, VIII и IX пар) (см. рис. 272; рис. 322).

Рис. 322.Схема тройничного нерва.

1 - gangl. trigeminale; 2 - первая ветвь n. trigemini; 3 - вторая ветвь n. trigemini; 4 - третья ветвь n. trigemini; 5 - дно IV желудочка; 6 - n. lingualis; 7 - ветви к жевательной мускулатуре.

В качестве нерва первой жаберной дуги n. trigéminus иннервирует развившиеся из нее жевательные мышцы и мышцы дна полости рта и содержит исходящие от их рецепторов афферентные (проприоцептивные) волокна, заканчивающиеся в núcleus mesencephálicus n. trigémini.

В составе ветвей нерва проходят, кроме того, секреторные (вегетативные) волокна к железам, находящимся в области лицевых полостей.

Поскольку тройничный нерв является смешанным, он имеет четыре ядра, из которых два чувствительных и одно двигательное заложены в заднем мозге, а одно чувствительное (проприоцептивное) - в среднем мозге. Отростки клеток, заложенных в двигательном ядре (núcleus motórius), выходят из моста на линии, отделяющей мост от средней ножки мозжечка и соединяющей место выхода nn. trigémini et faciális (línea trigeminofaciális), образуя двигательный корешок нерва, rádix motória. Рядом с ним в вещество мозга входит чувствительный корешок, rádix sensória. Оба корешка составляют ствол тройничного нерва, который по выходе из мозга проникает под твердую оболочку дна средней черепной ямки и ложится на верхнюю поверхность пирамиды височной кости у ее верхушки, там, где находится impréssio trigémini. Здесь твердая оболочка, раздваиваясь, образует для него небольшую полость, cávum trigeminále. В этой полости чувствительный корешок имеет большой тройничный узел, gánglion trigeminále. Центральные отростки клеток этого узла составляют rádix sensória и идут к чувствительным ядрам: núcleus pontinus n. trigémini, núcleus spinális n. trigémini и núcleus mesencephálicus n. trigémini, а периферические идут в составе трех главных ветвей тройничного нерва, отходящих от выпуклого края узла.

Ветви эти следующие: первая, или глазная, n. ophthálmicus, вторая, или верхнечелюстная, n. maxilláris, и третья, или нижнечелюстная, n. mandibuláris. Двигательный корешок тройничного нерва, не принимающий участия в образовании узла, проходит свободно под последним и затем присоединяется к третьей ветви. Тройничный нерв человека является результатом слияния двух нервов животных: 1) n. ophthálmicus profúndus, или n. trigéminus I, и 2) n. maxillomandibuláris, или n. trigéminus II. Следы этого слияния бывают заметны и в gánglion trigeminále нерва, который часто бывает двойным. Соответственно этому rámus ophthálmicus есть бывший n. ophthálmicus profúndus, а две остальные ветви составляют n. maxillomandibuláris, который, являясь нервом первой жаберной дуги, имеет строение типичного висцерального нерва: gánglion trigéminale его гомологичен наджаберному узлу, rámus maxilláris - преджаберной ветви, a rámus mandibuláris - зажаберной ветви. Этим объясняется, что rámus mandibuláris является смешанной ветвью, а rádix motória минует узел нерва.

Каждая из трех ветвей тройничного нерва посылает тонкую веточку к твердой оболочке головного мозга.

В области разветвлений каждой из трех ветвей n. trigéminus находится еще несколько небольших нервных узелков, относящихся к вегетативной нервной системе, но описываемых обыкновенно при тройничном нерве. Эти вегетативные (парасимпатические) узлы образовались из клеток, выселившихся в процессе эмбриогенеза по путям ветвей тройничного нерва, чем и объясняется сохранившаяся на всю жизнь связь с ними, а именно: с n. ophthálmicus - gánglion ciliáre, с n. maxilláris - g. pterygopalatínum, с n. mandibuláris - g. óticum и с n. linguális (из третьей ветви) - g. submandibuláre.

Первая ветвь тройничного нерва (рис. 323). N. ophthálmicus, глазной нерв, выходит из полости черепа в глазницу через fissúra orbitális supérior, но перед вступлением в нее еще делится на три ветви: n. frontális, n. lacrimális и n. nasociliáris.