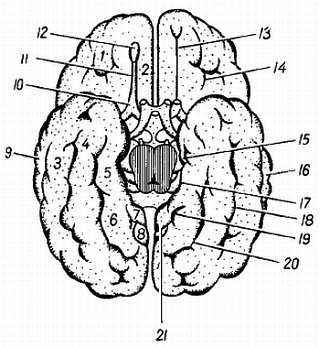

Рис. 276. Нижняя поверхность большого мозга.

1 - gyri orbitales; 2 - gyrus rectus; 3, 4 - gyri occipitotemporales medialis et lateralis; 5 - gyrus parahippocampalis; 6 - gyrus occipitotemporalis medialis; 7 - isthmus gyri cinguli; 8 - cuneus; 9 - gyrus temporalis medius; 10 - trigonum olfactorium; 11 - tr. olfactorius; 12 - bulbus olfactorius; 13 - sul. olfactorius; 14 - sulci orbitales; 15 - uncus gyri parahippocampalis; 16 - sul. temporalis inferior; 17 - sul. hippocampi; 18 - sul. occipitotemporalis; 19 - sul. calcarinus; 20 - sul. collateralis; 21 - sul. parietooccipitalis.

Так, на месте обонятельного мозга возникают súlcus olfactórius, súlcus hippocampi и súlcus cínguli; на границе корковых концов кожного и двигательного анализаторов (понятие анализатора и описание борозд см. ниже) - súlcus centrális; на границе двигательного анализатора и премоторной зоны, получающей импульсы от внутренностей, - súlcus precentrális; на месте слухового анализатора - súlcus temporális supérior; в области зрительного анализатора - súlcus calcarinus и súlcus parietooccipitális.

Все эти борозды, появляющиеся раньше других и отличающиеся абсолютным постоянством, относятся к первичным бороздам. Остальные борозды, имеющие наименования и также возникающие в связи с развитием анализаторов, но появляющиеся несколько позднее и отличающиеся меньшим постоянством, относятся ко вторичным бороздам. К моменту рождения имеются все борозды - первичные и вторичные. Наконец, многочисленные мелкие бороздки, не имеющие названий, появляются не только в утробной жизни, но и после рождения. Они крайне непостоянны по времени появления, месту и числу; это третичные борозды. От степени их развития зависят все разнообразие и сложность мозгового рельефа. Рост человеческого мозга в эмбриональном периоде и в первые годы жизни, пока идут бурный рост организма, его приспособление к новой среде, приобретение способности к прямохождению и становление второй, словесной, сигнальной системы, происходит очень интенсивно и заканчивается к 20 годам. У новорожденных мозг (в среднем) массой 340 г у мальчиков и 330 г у девочек, а у взрослого - 1375 г у мужчин и 1245 г у женщин.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

На основании эмбрионального развития, как было уже указано, головной мозг делится на отделы, располагающиеся, начиная с каудального конца, в таком порядке:

1) rhombencéphalon - ромбовидный, или задний, мозг, который в свою очередь состоит из: a) myelencéphalon - продолговатого мозга и б) mеlencéphalon - собственно заднего мозга; 2) mesencéphalon - средний мозг; 3) prosencéphalon - передний мозг, в котором различают: a) diencéphalon - промежуточный мозг и б) telencéphalon - конечный мозг.

Все названные отделы, кроме мозжечка и конечного мозга, составляют мозговой ствол.

Кроме таких отделов, выделяют еще перешеек, isthmus rhombencéphali, между rhombencéphalon и средним мозгом.

Prosencéphalon составляет большой мозг - cérebrum в отличие от малого мозга - мозжечка, cerebéllum.

Ромбовидный мозг

Продолговатый мозг

Продолговатый мозг, myelencéphalon, medúlla oblongáta (рис. 277, 278), представляет непосредственное продолжение спинного мозга в ствол головного мозга и является частью ромбовидного мозга. Он сочетает в себе черты строения спинного мозга и начального отдела головного, чем и оправдывается его название myelencéphalon. Medúlla oblongáta имеет вид луковицы, búlbus cérebri (отсюда термин "бульбарные расстройства"); верхний расширенный конец граничит с мостом, а нижней границей служит место выхода корешков 1 пары шейных нервов или уровень большого отверстия затылочной кости.

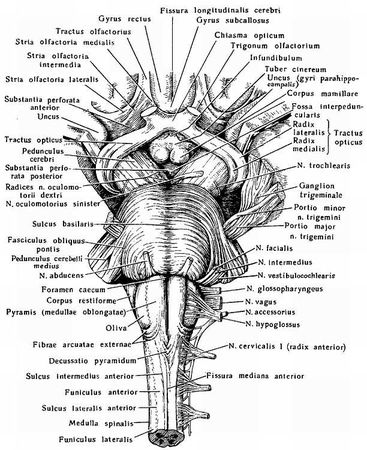

Рис. 277.Вентральная поверхность мозгового ствола.

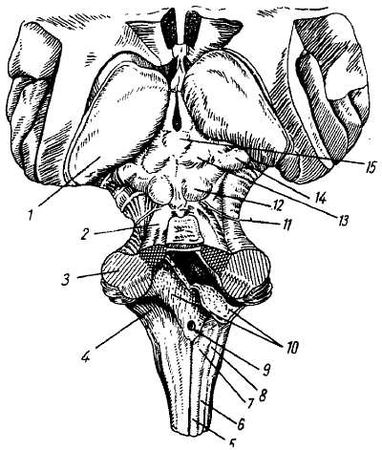

Рис. 278. Мозговой ствол; вид сзади.

1 - pulvinar (задняя часть thalamus); 2 - pedunculus cerebellaris superior; 3 - pedunculus cerebellaris medius; 4 - pedunculus cerebellaris inferior; 5 - fasc. gracilis; 6 - fasc. cuneatus; 7 - tuberculum gracilum; 8 - tuberculum cuneatum; 9 - apertura meaiana ventriculi quarti; 10 - plexus chorloideus и tela chorioidea ventriculi quarlti (разрезаны и отвернуты, через разрез видна полость IV желудочка); 11 - n. trochlearis; 12 - colliculus inferior крыши среднего мозга; 13 - colliculus superior крыши среднего мозга; 14 - corpus geniculatum mediate; 15 - corpus pineale.

1. На передней (вентральной) поверхности продолговатого мозга по средней линии проходит fissúra mediána antérior, составляющая продолжение одноименной борозды спинного мозга. По бокам ее на той и другой стороне находятся два продольных тяжа - пирамиды, pyramídes medúllae oblongátae, которые как бы продолжаются в передние канатики спинного мозга. Составляющие пирамиды пучки нервных волокон частью перекрещиваются в глубине fissúra mediána antérior с аналогичными волокнами противоположной стороны - decussátio pyramídum, после чего спускаются в боковом канатике на другой стороне спинного мозга - tráctus corticospinális (pyramidális) laterális, частью остаются неперекрещенными и спускаются в переднем канатике спинного мозга на своей стороне - tráctus corticospinális (pyramidális) antérior.

Пирамиды отсутствуют у низших позвоночных и появляются по мере развития новой коры; поэтому они наиболее развиты у человека, так как пирамидные волокна соединяют кору большого мозга, достигшую у человека наивысшего развития, с ядрами черепных нервов и передними рогами спинного мозга.

Латерально от пирамиды лежит овальное возвышение - оливa, olíva, которая отделена от пирамиды бороздкой, súlcus anterolaterális.

2. На задней (дорсальной) поверхности продолговатого мозга (см. рис. 278) тянется súlcus mediánus postérior - непосредственное продолжение одноименной борозды спинного мозга. По бокам ее лежат задние канатики, ограниченные латерально с той и другой стороны слабо выраженной súlcus posterolaterális. По направлению кверху задние канатики расходятся в стороны и идут к мозжечку, входя в состав его нижних ножек, pedúnculi cerebelláres inferióres, окаймляющих снизу ромбовидную ямку. Каждый задний канатик подразделяется при помощи промежуточной борозды на медиальный, fascículus grácilis, и латеральный, fascículus cuneátus. У нижнего угла ромбовидной ямки тонкий и клиновидный пучки приобретают утолщения - tubérculum grácilum и tubérculum cuneátum. Эти утолщения обусловлены соименными с пучками ядрами серого вещества, núcleus grácilis и núcleus cuneátus. В названных ядрах оканчиваются проходящие в задних канатиках восходящие волокна спинного мозга (тонкий и клиновидный пучки). Латеральная поверхность продолговатого мозга, находящаяся между súlci posterolaterális et anterolaterális, соответствует боковому канатику. Из súlcus posterolaterális позади оливы выходят XI, X и IX пары черепных нервов. В состав продолговатого мозга входит нижняя часть ромбовидной ямки (рис. 279; см. рис. 283).

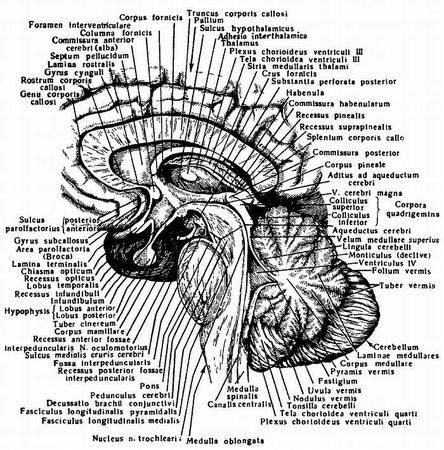

Рис. 279.Мозговой ствол; caгиттальный разрез.

Внутреннее строение продолговатого мозга. Продолговатый мозг возник в связи с развитием органов гравитации и слуха, а также в связи с жаберным аппаратом, имеющим отношение к дыханию и кровообращению. Поэтому в нем заложены ядра серого вещества, имеющие отношение к равновесию, координации движений, а также к регуляции обмена веществ, дыхания и кровообращения (рис. 280).