Кроме диафизарных артерий, длинную трубчатую кость снабжают также артерии, входящие в метафизы (метафизарные артерии), эпифизы (эпифизарные артерии) и апофизы (апофизарные артерии). Эпифизарный хрящ сначала отделяет сосуды эпифиза от сосудов метафиза; по мере синостозирования все сосуды соединяются между собой, образуя единую систему для данной кости. В коротких трубчатых костях, имеющих один эпифиз (пясть и плюсна), имеется одна система эпифизарных артерий. В коротких губчатых костях (позвонки, запястье, предплюсна, грудина) сосуды входят с разных сторон, направляясь к местам возникновения точек окостенения.

Артерии связок идут вдоль пучков соединительной ткани и вместе с ними располагаются перпендикулярно соответствующей оси вращения. Артерии мышц идут сначала вдоль функциональной оси мышцы, затем проникают в perimýsium intérnum и следуют в нем параллельно пучкам мышечных волокон, отдавая им перпендикулярные ветви, образующие петли, вытянутые вдоль мышечных пучков.

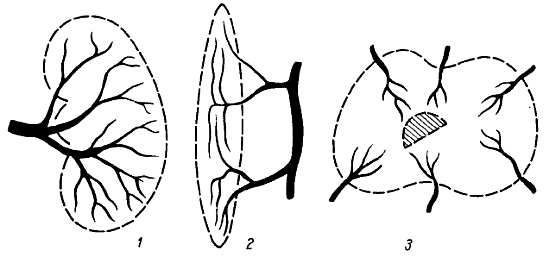

В органы дольчатого строения (легкие, печень, почки) артерии входят в центре органа и расходятся (трехмерно) к периферии соответственно долям и долькам органа (рис. 237).

Рис. 237. Типы внугриорганного кровеносного русла. Органы, развивающиеся как сплошные клеточные массы (по М. Г. Привесу).

1 - расположение артерий от ворот к периферии органа во всех направлениях (почка); 2 - продольное расположение (мышца); 3 - концентрированное, или радиарное, расположение артерий - от периферии к центру (эпифизы костей).

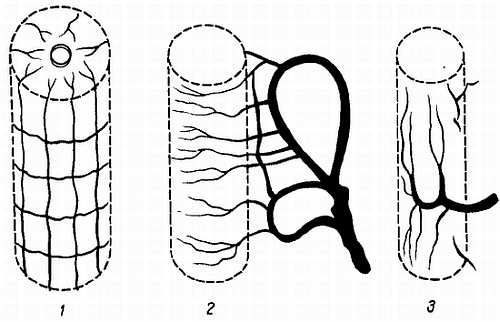

В органах, закладывающихся в виде трубки, сосуды располагаются следующим образом (рис. 238):

Рис. 238.Типы внутриорганного кровеносного русла. Органы, развивающиеся как трубчатые образования.

1 - радиарное расположение артерий (спинной мозг); 2 - поперечное расположение артерий (кишка); 3 - продольное расположение артерий (мочеточник).

1) параллельно длинной оси трубки и по одной ее стороне идет артерия, от которой отходят под прямым углом поперечные ветви, охватывающие трубку кольцеобразно (например, кишечник, матка, трубы),

2) сосуды идут по одной стороне трубки параллельно длинном оси ее и отдают ветви, идущие преимущественно продольно (например, мочеточник);

3) сосуды образуют на поверхности трубки сеть, от которой с периферии к центру по радиусам отходят артерии в толщу стенки трубки. Так кровоснабжается сегментарными артериями спинной мозг.

Артерии головного мозга также идут с периферии к центру, причем: а) в коре мозга (экранные центры) они имеют вид прямых и коротких артерий, б) в белом веществе - прямых и длинных, идущих вдоль нервных пучков, и в) в подкорковых ядрах (ядерные центры) образуют сосудистые сети. В нервных корешках и нервах артерии идут в прослойках эндоневрия параллельно пучкам нервных волокон, к которым отдают, как и в мышцах, перпендикулярные ветви, образующие продольные петли, вытянутые вдоль нервных пучков.

Таким образом, в органах, построенных из системы волокон (мышцы, связки, нервы), артерии примерно сходны: они входят в нескольких местах по длине органа и располагаются по ходу волокон. Для питания данного органа имеют значение не только артерии, вступающие непосредственно в него но и соседние с ним, дающие кровь по анастомозам. Все артерии данного органа и окружающих его образований составляют "систему сосудов органа".

Коллатеральное кровообращение

Коллатеральное кровообращение есть важное функциональное приспособление организма, связанное с большой пластичностью кровеносных сосудов и обеспечивающее бесперебойное кровоснабжение органов и тканей. Глубокое изучение его, имеющее важное практическое значение, связано с именем B. Н. Тонкова и его школы (Б. А. Долго-Сабуров, В. В. Колесников, В. П. Курковский, В. В. Кунцевич, И. Д. Лев, Ф. В. Судзиловскии, C. И. Щелкунов и др.)

Под коллатеральным кровообращением понимается боковой, окольный ток крови осуществляющийся по боковым сосудам. Он совершается в физиологических условиях при временных затруднениях кровотока (например, при сдавлении сосудов в местах движения, в суставах). Он может возникнуть и в патологических условиях при закупорке, ранениях, перевязке сосудов при операциях и т. п.

В физиологических условиях окольный ток крови осуществляется по боковым анастомозам, идущим параллельно основным. Эти боковые сосуды называются коллатералями (например, a. collaterális ulnáris и др.), отсюда и название кровотока "окольное", или коллатеральное, кровообращение.

При затруднении кровотока по основным сосудам, вызванном их закупоркой, повреждением или перевязкой при операциях, кровь устремляется но анастомозам в ближайшие боковые сосуды, которые расширяются и становятся извитыми, сосудистая стенка их перестраивается за счет изменения мышечной оболочки и эластического каркаса и они постепенно преобразуются в коллатерали иного строения, чем в норме.

Таким образом, коллатерали существуют и в обычных условиях, и могут развиваться вновь при наличии анастомозов. Следовательно, при расстройстве обычного кровообращения, вызванном препятствием на пути тока крови в данном сосуде, вначале включаются существующие обходные кровеносные пути - коллатерали, а затем развиваются новые. В результате нарушенное кровообращение восстанавливается. В этом процессе важную роль играет нервная система.

Из изложенного вытекает необходимость четко определить разницу между анастомозами и коллатералями.

Анастомоз (от греч. anastomós - снабжаю устьем) - соустье, всякий третий сосуд, который соединяет два других; это понятие анатомическое.

Коллатераль (от лат. collaterális - боковой) - боковой сосуд, осуществляющий окольный ток крови; понятие это анатомо-физиологическое.

Коллатерали бывают двух родов. Одни существуют в норме и имеют строение нормального сосуда, как и анастомоз. Другие развиваются вновь из анастомозов и приобретают особое строение.

Для понимания коллатерального кровообращения необходимо знать те анастомозы, которые соединяют между собой системы различных сосудов, по которым устанавливается коллатеральный ток крови в случае ранений сосудов, перевязки при операциях и закупорки (тромбоз и эмболия).

Анастомозы между ветвями крупных артериальных магистралей, снабжающих основные части тела (аорта, сонные артерии, подключичные, подвздошные и т. п.) и представляющих как бы отдельные системы сосудов, называются межсистемными. Анастомозы между ветвями одной крупной артериальной магистрали, ограничивающиеся пределами ее разветвления, называются внутрисистемными. Эти анастомозы уже отмечались по ходу изложения артерий.

Имеются анастомозы и между тончайшими внутриорганными артериями и венами артериовенозные анастомозы. По ним кровь течет в обход микроциркуляторного русла при его переполнении и, таким образом, образует коллатеральный путь, непосредственно соединяющий артерии и вены минуя капилляры.

Кроме того, в коллатеральном кровообращении принимают участие тонкие артерии и вены, сопровождающие магистральные сосуды в сосудисто-нервных пучках и составляющие так называемое околососудистое и околонервное артериальное и венозное русло.

Анастомозы, кроме их практического значения, являются выражением единства артериальной системы, которую для удобства изучения мы искусственно разбиваем на отдельные части.

Вены большого круга кровообращения

Система верхней полой вены

Véna cáva supérior, верхняя полая вена, представляет собой толстый (около 2,5 см), но короткий (5–6 см) ствол, располагающийся справа и несколько сзади восходящей аорты. Верхняя полая вена образуется из слияния vv. brachiocephálicae déxtra et sinístra позади места соединения I правого ребра с грудиной. Отсюда она спускается вниз вдоль правого края грудины позади первого и второго межреберных промежутков и на уровне верхнего края III ребра, скрывшись позади правого ушка сердца, вливается в правое предсердие. Задней своей стенкой она соприкасается с a. pulmonális déxtra, отделяющей ее от правого бронха, и на очень небольшом протяжении, у места впадения в предсердие, - с верхней правой легочной веной; оба эти сосуда пересекают ее поперечно. На уровне верхнего края правой легочной артерии в верхнюю полую вену впадает v. ázygos, перегнувшись через корень правого легкого (через корень левого легкого перегибается аорта). Передняя стенка верхней полой вены отделена от передней стенки грудной клетки довольно толстым слоем правого легкого.

Плечеголовные вены