ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ Ф. ЭНГЕЛЬСА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Ч. Дарвин в своих знаменитых сочинениях "Происхождение видов" (1859) и "Происхождение человека" (1871) на огромном естественнонаучном материале неопровержимо доказал единство происхождения человека и животных, происхождение человека от каких-то вымерших человекоподобных обезьян.

Поэтому человек унаследовал от своих обезьяньих предков много анатомических признаков, о которых будет упоминаться в соответствующих разделах анатомии. Но в то же время человек резко отличается от обезьян прежде всего уровнем своего психического развития, возникшего в непосредственной связи с трудовой деятельностью и общественной жизнью, т. е. социальной средой. "Животное, в лучшем случае, доходит до собирания (средств существования. - М. П.), человек же производит…" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 622).

Доказав происхождение человека от обезьяноподобного предка, Дарвин решил проблему антропогенеза лишь на основе биологических доказательств, а следовательно, односторонне; он не вскрыл решающих факторов, обусловивших превращение этого предка в человека. Ф. Энгельс в своем знаменитом произведении "Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека" показал, что основным фактором становления человека был труд. Труд, по Энгельсу, создал самого человека. Сущность созданной Энгельсом "трудовой теории происхождения человека" сводится к следующему: много сотен тысяч лет тому назад, в третичном периоде, в жарком поясе жила необычайно высокоразвитая порода человекоподобных обезьян, которые были покрыты волосами, имели бороды и остроконечные уши и обитали стадами на деревьях.

Способ передвижения по деревьям (лазание) обусловил появление особой функции передних конечностей, которые приобрели способность хвататься за ветви и перебрасывать тело с дерева на дерево (брахиация) и таким образом стали руками. Затем эти обезьяны при хождении по земле перестали пользоваться руками и стали усваивать прямую походку (прямохождение).

Этим был сделан решительный шаг для перехода от обезьяны к человеку. Рука стала свободной и постепенно "…достигла той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 488).

Из органа передвижения у обезьян рука стала у человека органом труда и получила возможность не только пользоваться готовыми предметами окружающей природы, как это делают обезьяны, когда они схватывают дубины для защиты от врагов или бомбардируют их плодами и камнями, но и изготовлять орудия труда. Обезьяны не могут приспосабливать природу к своим нуждам, они сами приспосабливаются к ней.

Рука человека благодаря постепенному развитию мышц, связок, а позднее и костей, а также вследствие развития нервной системы и прояснявшегося сознания приобрела способность изготовлять орудия труда и позволила человеку приспосабливать с их помощью окружающую природу сообразно своим потребностям. Находясь под постоянным воздействием трудовой деятельности человека, рука его приобрела иное строение, чем рука обезьяны, и, таким образом, стала "не только органом труда, но и его продуктом".

Но рука не была чем-то самодовлеющим, она была только одним из членов целого организма, и то, что шло на пользу руке, шло также на пользу всему телу. Начавшееся вместе с развитием руки и труда господство человека над природой расширяло кругозор его, а сам труд способствовал сплочению членов общества. Поэтому у формировавшихся людей появилась потребность что-то сказать друг другу, потребность общения. Потребность создала себе орган: неразвитая гортань обезьян постепенно преобразовалась вместе с органами рта в органы речи, что способствовало дальнейшему прояснению человеческого сознания. Труд, а затем и членораздельная речь стимулировали развитие мозга, который все более превращался в человеческий мозг. С развитием мозга шло параллельно развитие его ближайших орудий - органов чувств, позволявших человеку все лучше и лучше ориентироваться в окружающей среде.

В частности, чувство осязания, которым обезьяна обладает в грубой форме, развилось у человека вместе с развитием самой руки при посредстве труда, способствовавшего развитию мозга. Вместе с тем имело место и обратное влияние развивающегося и все более и более проясняющегося сознания на дальнейшее развитие труда и речи человека.

Этот процесс взаимовлияния труда и речи на телесную организацию человека длился сотни тысяч лет, и в результате из стада обезьян возникло общество людей. "И в чем же опять мы находим характерный признак человеческого общества, отличающий его от стада обезьян? В труде." (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 491).

Дальнейшее развитие трудовой деятельности человека, усовершенствование техники и технического вооружения стимулировали развитие человеческого общества и меняли его социальную структуру. А меняющиеся социальные условия отражались и на биологических свойствах человека.

Пройдя ряд этапов человеческой эволюции: питекантроп, гейдельбергский человек, неандерталец и современный человек - человеческий организм приобрел более высокую организацию, характерную для ныне живущих людей.

Характерными признаками, отличающими человека от человекоподобных обезьян, являются:

1) прямохождение;

2) рука как орган труда;

3) членораздельная речь;

4) высокое развитие головного мозга и его вместилища - черепа;

5) положение внутренностей, соответствующее вертикальному положению тела;

6) кожа, почти лишенная волосяного покрова.

Исходя из этого, человек имеет ряд специфических особенностей строения всех органов и систем, о которых будет упоминаться в соответствующих местах изложения анатомического материала.

Анатомическая терминология

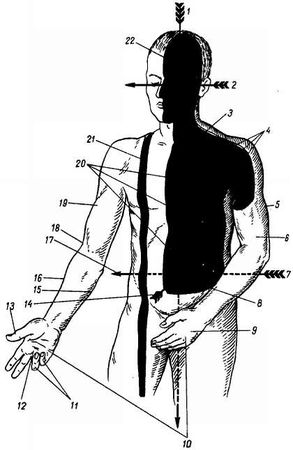

В анатомии пользуются общепринятыми обозначениями взаимно перпендикулярных плоскостей, которые уточняют определение положения органов или их частей в пространстве. Таких плоскостей три: сагиттальная, фронтальная, горизонтальная. Нужно помнить, что при отношении этих плоскостей к телу человека имеется в виду его вертикальное положение (рис. 5).

Рис. 5.Схема осей и плоскостей в теле человека.

1 - вертикальная ось; 2 - фронтальная ось; 3 - фронтальная плоскость (одна из фронтальных); 4 - горизонтальные и вертикальные линии, лежащие во фронтальной плоскости; 5 - плечо приведено к туловищу (adductio); 6 - левая рука согнута в локтевом суставе (flexio); 7, 17 - поперечная ось (одна из горизонтальных осей во фронтальной плоскости); 8 - горизонтальная плоскость (одна из горизонтальных плоскостей); стрелки указывают сагиттальное (спереди назад) и фронтальное (слева направо и наоборот) направления; 9 - кисть в положении проиации, большой палец обращен к туловищу (pronatio); 10 - перемещение положения из проиации к супинации, пример ротации (rotatio); 11 - IV и V пальцы согнуты (flexio); 12 - кисть в положении супинации, большой палец обращен кнаружи (supinatío); 13 - большой палец отведен (abductio); 14 - сагиттальная ось; 15 - медиальный край предплечья; 16 - латеральный край предплечья; 18 - правая рука разогнута в локтевом суставе (extensio); 19 - рука отведена от туловища (abductio); 20 - горизонтальные и вертикальные линии в сагиттальной плоскости (показаны стрелками); 21 - одна из парасагиттальных плоскостей; 22 - медианная (срединная) плоскость, плоскость симметрии (одна из сагиттальных плоскостей)

Под сагиттальной плоскостью понимается вертикальная плоскость, посредством которой мы мысленно (а на фиксированном, например на замороженном, трупе и фактически) рассекаем тело в направлении пронзающей его стрелы (sagítta) спереди назад и вдоль тела. Сагиттальная плоскость проходит как раз по середине тела, делит его на две симметричные половины, правую и левую, и носит название срединной (медиана) плоскости (mediánus, лат. - находящийся посреди) (рис. 6).