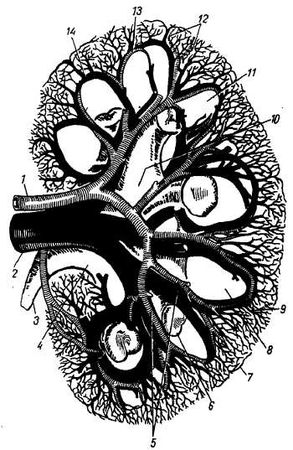

Рис. 167.Экскреторное дерево почки и ее сосуды.

1 - a. renalis; 2 - v. renalis: 3 - ureter; 4 - pelvis renalis; 5 - aa. interlobares; 6 - calyx renalis minor; 7 - v. stellata; 8, 11 - pyramides renales; 9 - v. interlobularis; 10 - calyx renalis major; 12 - aa. interlobulares; 13 - a. arcuata; 14 - v. arcuata.

Почечная артерия берет начало от аорты и имеет весьма значительный калибр, что соответствует мочеотделительной функции органа, связанной с "фильтрацией" крови.

У ворот почки почечная артерия делится соответственно отделам почки на артерии для верхнего полюса, aa. poláres superióres, для нижнего, aa. poláres inferióres, и для центральной части почек, aa. centráles. В паренхиме почки эти артерии идут между пирамидами, т. е. между долями почки, и потому называются aa. interlobáres rénis. У основания пирамид на границе мозгового и коркового вещества они образуют дуги, aa. arcuátae, от которых отходят в толщу коркового вещества aa. interlobuláres. От каждой a. interlobuláris отходит приносящий сосуд vas áfferens, который распадается на клубок извитых капилляров, glomérulus, охваченный началом почечного канальца, капсулой клубочка. Выходящая из клубочка выносящая артерия, vas éfferens, вторично распадается на капилляры, которые оплетают почечные канальцы и лишь затем переходят в вены. Последние сопровождают одноименные артерии и выходят из ворот почки одиночным стволом, v. renális, впадающим в v. cáva inférior.

Венозная кровь из коркового вещества оттекает сначала в звездчатые вены, vénulae stellátae, затем в vv. interlobuláres, сопровождающие одноименные артерии, и в vv. arcuátae. Из мозгового вещества выходят vénulae réctae. Из крупных притоков v. renális складывается ствол почечной вены. В области sínus renális вены располагаются спереди от артерий.

Таким образом, в почке содержатся две системы капилляров; одна соединяет артерии с венами, другая - специального характера, в виде сосудистого клубочка, в котором кровь отделена от полости капсулы только двумя слоями плоских клеток: эндотелием капилляров и эпителием капсулы. Это создает благоприятные условия для выделения из крови воды и продуктов обмена.

Лимфатические сосуды почки делятся на поверхностные, возникающие из капиллярных сетей оболочек почки и покрывающей ее брюшины, и глубокие, идущие между дольками почки. Внутри долек почки и в клубочках лимфатических сосудов нет.

Обе системы сосудов в большей своей части сливаются у почечного синуса, идут далее по ходу почечных кровеносных сосудов к регионарным узлам nodi lymphátici lumbáles.

Нервы почки идут из парного почечного сплетения, образованного чревными нервами, ветвями симпатических узлов, ветвями чревного сплетения с находящимися в них волокнами блуждающих нервов, афферентными волокнами нижнегрудных и верхнепоясничных спинномозговых узлов.

ПОЧЕЧНАЯ ЛОХАНКА, ЧАШКИ И МОЧЕТОЧНИК

Моча, выделяющаяся через forámina papillária, на своем пути до мочевого пузыря проходит через малые чашки, большие чашки, почечную лоханку и мочеточник.

Малые чашки,cályces renáles minóres, числом около 8–9, одним концом охватывают один - два, реже три почечных сосочка, другим впадают в одну из больших чашек. Больших чашек, cályces renáles majóres, обыкновенно две - верхняя и нижняя. Еще в синусе почки большие чашки сливаются в одну почечную лоханку, pélvis renális (греч. pyelos, отсюда воспаление почечной лоханки - pyelítis), которая выходит через ворота позади почечных сосудов и, загибаясь вниз, переходит тотчас ниже ворот почки в мочеточник.

Форникальный аппарат почечных чашек. Каждая почечная чашка охватывает конусообразный почечный сосочек, как двустенный бокал. Благодаря этому проксимальный отдел чашки, окружающий основание сосочка, возвышается над его верхушкой в виде свода, fórnix. В стенке свода чашки заключены неисчерченные мышечные волокна, m. sphíncter fórnicis, которые вместе с заложенной здесь соединительной тканью и прилегающими нервами и сосудами (кровеносными и лимфатическими) составляют форникальный аппарат, играющий большую роль в процессе выведения мочи из паренхимы почки в почечные чашки и препятствующий обратному току мочи из чашек в мочевые канальцы. Вследствие близкого прилегания сосудов к стенке свода здесь легче, чем в других местах, возникают кровотечения и моча затекает в кровь (пиеловенозный рефлюкс), что способствует проникновению инфекции. В стенке почечной чашки различают четыре мышцы, расположенные выше свода (m. levátor fórnicis), вокруг него (m. sphíncter fórnicis), вдоль чашки (m. longitudinális cálycis) и вокруг чашки (m. spirális cálycis). М. levátor fórnicis и m. longitudinális cálycis расширяют полость чашки, способствуя накоплению мочи (диастола), a m. sphíncter fórnicis и m. spirális cálycis суживают чашку, опорожняя ее (систола). Работа чашки связана с аналогичной деятельностью почечной лоханки.

Чашки, лоханка и мочеточник составляют макроскопически видимую часть экскреторных путей почки.

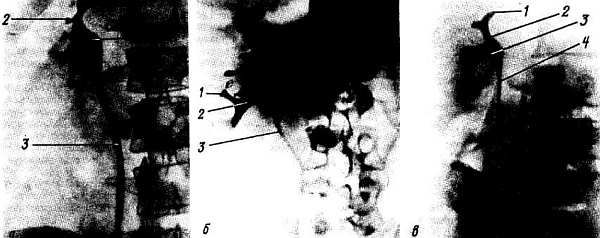

Можно различать три формы экскреторного дерева, которые отражают последовательные стадии его развития (М. Г. Привес) (рис. 168):

1) эмбриональную, когда имеется широкая мешковидная лоханка, в которую непосредственно впадают малые чашки; большие чашки отсутствуют;

2) фетальную, когда имеется большое число малых и больших чашек, переходящих непосредственно в мочеточник; отсутствует лоханка;

3) зрелую, когда имеется небольшое число малых чашек, сливающихся в две большие чашки, переходящие в умеренно выраженную лоханку, впадающую далее в мочеточник. Здесь налицо все четыре компонента экскреторного дерева: малые чашки, большие, лоханка и мочеточник. Знание этих форм облегчает понимание рентгенологической картины экскреторного дерева, видимого у живого (при пиелографии).

Рис. 168.Экскреторное дерево почки (рентгенограммы) (по М. Г. Привесу).

а - эмбриональный тип: 1 - лоханка; 2 - малая чашка: 3 - мочеточник;

б- фетальный тип: 1 - малая чашка; 2 - большая чашка; 3 - мочеточник;

в - зрелый тип: 1 - малая чашка; 2 - большая чашка: 3 - лоханка: 4 - мочеточник.

Рентгеноанатомия почки. При обычной рентгенографии поясничной области можно видеть контуры нижней половины почек. Для того чтобы увидеть почку целиком, приходится прибегать к введению воздуха в околопочечную клетчатку - pneumoren.

Рентгенологически можно определять скелетотопию почек. При этом XII ребро при саблеобразной форме наслаивается на середину почки, при стилетообразной форме - на ее верхний конец.

Верхние концы почек слегка наклонены медиально, поэтому продолжения длинных осей почек пересекаются над последними на высоте IX–X грудных позвонков.

Рентгеновские лучи позволяют исследовать у живого экскреторное дерево почки: чашки, лоханку, мочеточник. Для этого инъецируют в кровь контрастное вещество, которое выделяется через почки и, присоединяясь к моче, дает на рентгенограмме силуэт почечной лоханки и мочеточника (контрастное вещество можно ввести и непосредственно в почечную лоханку с помощью мочеточникового катетера и особого инструмента - цистоскопа). Этот метод называется уретеропиелография.

Лоханка на рентгенограмме проецируется на уровне между I и II поясничными позвонками, причем справа несколько ниже, чем слева.

По отношению к почечной паренхиме отмечают два типа расположения почечной лоханки: экстраренальный, когда часть ее находится вне почки, и интраренальный, когда лоханка не выходит за пределы почечной пазухи.

Рентгенологическое исследование выявляет перистальтику почечной лоханки. При помощи серийных рентгенограмм можно видеть, как сокращаются и расслабляются отдельные чашки и лоханка, как открывается и закрывается верхний сфинктер мочеточника. Эти функциональные изменения имеют ритмичный характер, поэтому различаются систола и диастола экскреторного дерева почки. Процесс опорожнения экскреторного дерева протекает так, что большие чашки сокращаются (систола), а лоханка расслабляется (диастола) и наоборот. Полное опорожнение происходит в течение 6–8 мин.