Сосуды и нервы. Трахея получает артерии из аа. thyroídea inférior, thorácica intérna, а также из rámi bronchiáles aórtae thoracicae. Венозный отток осуществляется в венозные сплетения, окружающие трахею, а также (и особенно) в вены щитовидной железы. Лимфатические сосуды трахеи на всем ее протяжении идут к двум цепям узлов, расположенным по бокам ее (околограхеальные узлы). Кроме того, от верхнего отрезка они направляются к предгортанным и верхним глубоким шейным, от среднего - к последним и надключичным, от нижнего - к передним медиастинальным узлам.

Нервы трахеи происходят из trúncus sympáthicus и n. vágus, а также из ветви последнего - n. larýngeus inférior.

БРОНХИ

Главные бронхи, правый и левый, brónchi principáles (brónchus, греч. - дыхательная трубка) déxter et siníster, отходят на месте bifurcátio tracheae почти под прямым углом и направляются к воротам соответствующего легкого. Правый бронх несколько шире левого, так как объем правого легкого больше, чем левого. В то же время левый бронх почти вдвое длиннее правого, хрящевых колец в правом 6–8, а в левом 9-12. Правый бронх расположен более вертикально, чем левый, и, таким образом, является как бы продолжением трахеи. Через правый бронх перебрасывается дугообразно сзади наперед v. ázygos, направляясь к v. cáva supérior, над левым бронхом лежит дуга аорты. Слизистая оболочка бронхов по своему строению одинакова со слизистой оболочкой трахеи.

У живого при бронхоскопии (т. е. при осмотре трахеи и бронхов с помощью введения через гортань и трахею бронхоскопа) слизистая оболочка имеет сероватый цвет; хорошо видны хрящевые кольца. Угол на месте деления трахеи на бронхи, имеющий вид выступающего между ними гребня, саrinа, в норме должен располагаться по средней линии и свободно смещаться при дыхании.

ЛЕГКИЕ

Легкие, pulmónes (от греч. - pnéumon, отсюда воспаление легких - пневмония), расположены в грудной полости, cávitas thorácis, по сторонам от сердца и больших сосудов, в плевральных мешках, отделенных друг от друга средостением, mediástinum, простирающимся от позвоночного столба сзади до пере-щей грудной стенки спереди.

Правое легкое большего объема, чем левое (приблизительно на 10 %), в то же время оно несколько короче и шире, во-первых, благодаря тому, что правый купол диафрагмы стоит выше левого (влияние объемистой правой доли печени), и, во-вторых, сердце располагается больше влево, чем вправо, уменьшая тем самым ширину левого легкого.

Каждое легкое, púlmo, имеет неправильно конусовидную форму, соснованием, básis pulmónis, направленным вниз, и закругленной верхушкой, ápex pulmónis, которая выстоит на 3–4 см выше I ребра или на 2–3 см выше ключицы спереди, сзади же доходит до уровня VII шейного позвонка. На верхушке легких заметна небольшая борозда, súlcus subclávius, от давления проходящей здесь подключичной артерии.

В легком различают три поверхности. Нижняя, fácies diaphragmática, вогнута соответственно выпуклости верхней поверхности диафрагмы, к которой она прилежит. Обширная реберная поверхность, fácies costális, выпукла соответственно вогнутости ребер, которые вместе с лежащими между ними межреберными мышцами входят в состав стенки грудной полости. Медиальная поверхность, fácies mediális, вогнута, повторяет в большей части очертания перикарда и делится на переднюю часть, прилегающую к средостению, pars mediastinális, и заднюю, прилегающую к позвоночному столбу, pars vertebrális. Поверхности отделены краями: острый край основания носит название нижнего, márgo inférior; край, также острый, отделяющий друг от друга fácies mediális и costális, - márgo antérior. Ha медиальной поверхности кверху и кзади от углубления от перикарда располагаются ворота легкого, hilus pulmónis, через которые бронхи и легочная артерия (а также нервы) входят в легкое, а две легочные вены (и лимфатические сосуды) выходят, составляя все вместе корень легкого, rádix pulmónis. В корне легкого бронх располагается дорсально, положение легочной артерии неодинаково на правой и левой сторонах. В корне правого легкого a. pulmonális располагается ниже бронха, на левой стороне она пересекает бронх и лежит выше него. Легочные вены на обеих сторонах расположены в корне легкого ниже легочной артерии и бронха. Сзади, на месте перехода друг в друга реберной и медиальной поверхностей легкого, острого края не образуется, закругленная часть каждого легкого помещается здесь в углублении грудной полости по сторонам позвоночника (súlci pulmonáles).

Каждое легкое посредством борозд, fissúrae interlobáres, делится на доли, lоbi. Одна борозда, косая, fissúra oblíqua, имеющая на обоих легких, начинается сравнительно высоко (на 6–7 см ниже верхушки) и затем косо спускается вниз к диафрагмальной поверхности, глубоко заходя в вещество легкого. Она отделяет на каждом легком верхнюю долю от нижней. Кроме этой борозды, правое легкое имеет еще вторую, горизонтальную, борозду, fissúra horizontális, проходящую на уровне IV ребра. Она отграничивает от верхней доли правого легкого клиновидный участок, составляющий среднюю долю. Таким образом, в правом легком имеется три доли: lóbi supérior, médius et inférior. В левом легком различают только две доли: верхнюю, lóbus supérior, к которой отходит верхушка легкого, и нижнюю, lóbus inférior, более объемистую, чем верхняя. К ней относятся почти вся диафрагмальная поверхность и большая часть заднего тупого края легкого. На переднем крае левого легкого, в нижней его части, имеется сердечная вырезка, incisúra cardiáca pulmónis sinístri, где легкое, как бы оттесненное сердцем, оставляет незакрытым значительную часть перикарда. Снизу эта вырезка ограничена выступом переднего края, называемым язычком, língula pulmónus sinístri. Língula и прилежащая к ней часть легкого соответствуют средней доле правого легкого.

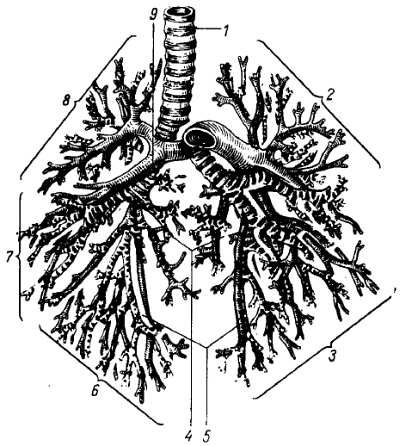

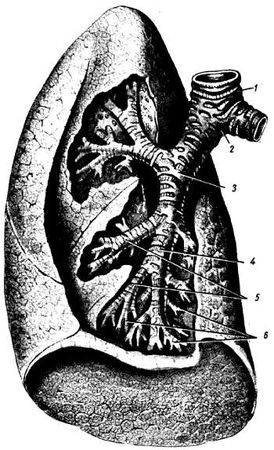

Строение легких. Разветвление бронхов (рис. 157, 158).

Рис. 157. Бронхиальное дерево и отношение к нему стволов легочной артерии.

1 - trachea; 2 - lobus superior; 3 - lobus inferior; 4 - разветвления сегментарных бронхов; 5 - сегментарные бронхи; 6 - lobus inferior; 7 - lobus medius; 8 - lobus superior; 9 - ствол правой легочной артерии залегает сзади бронхиального ствола.

Рис. 158. Бронхиальное дерево (полусхематично).

1 - trachea; 2 - bifurcatio tracheae; 3 - bronchus principalis sinister; 4 - bronchus lobaris inferior sinister; 5 - bronchi segmentales; 6 - разветвления сегментарных бронхов.

Соответственно делению легких на доли каждый из двух главных бронхов, brónchus principális, подходя к воротам легкого, начинает делиться на долевые бронхи, brónchi lobáres. Правый верхний долевой бронх, направляясь к центру верхней доли, проходит над легочной артерией и называется надартериальным; остальные долевые бронхи правого легкого и все долевые бронхи левого проходят под артерией и называются подартериальными. Долевые бронхи, вступая в вещество легкого, отдают от себя ряд более мелких, третичных, бронхов, называемых сегментарными, brónchi segmentáles, так как они вентилируют определенные участки легкого - сегменты. Сегментарные бронхи в свою очередь делятся дихотомически (каждый на два) на более мелкие бронхи 4-го и последующих порядков вплоть до конечных и дыхательных бронхиол (см. ниже).

Скелет бронхов устроен по-разному вне и внутри легкого соответственно разным условиям механического воздействия на стенки бронхов вне и внутри органа: вне легкого скелет бронхов состоит из хрящевых полуколец, а при подходе к воротам легкого между хрящевыми полукольцами появляются хрящевые связи, вследствие чего структура их стенки становится решетчатой.

В сегментарных бронхах и их дальнейших разветвлениях хрящи не имеют более формы полуколец, а распадаются на отдельные пластинки, величина которых уменьшается по мере уменьшения калибра бронхов; в конечных бронхиолах хрящи исчезают. В них исчезают и слизистые железы, но реснитчатый эпителий остается.

Мышечный слой состоит из циркулярно расположенных кнутри от хрящей неисчерченных мышечных волокон. У мест деления бронхов располагаются особые циркулярные мышечные пучки, которые могут сузить или полностью закрыть вход в тот или иной бронх.

Макро-микроскопическое строение легкого (рис. 159).