Очень рано петля первичной кишки осуществляет поворот около ее продольной оси, причем дистальное колено располагается над проксимальным. У зародыша 11–12 мм (5 нед) в начальной части дистального колена появляется выпячивание - зачаток caécum. С этого момента начинает различаться граница между тонкой и толстой кишкой. При повороте петли задний конец ее (дистальное колено) ложится на конечную часть изгиба двенадцатиперстной кишки и превращается в cólon transvérsum. В дальнейшем начинает расти cólon ascéndens, и слепая кишка постепенно спускается, занимая свое окончательное положение в правой подвздошной ямке. В виде аномалии, когда не развивается восходящая кишка, caécum может остаться выше подвздошной ямки или даже под печенью. Таким образом, caécum, cólon ascéndens и cólon transvérsum образуются из большей части восходящего (дистального) колена кишечной петли. Каудальный отдел первичной кишки дифференцируется на cólon descéndens, colon sigmoídeum и réctum. Так развиваются все отделы толстой кишки. Задний конец кишечной трубки энтодермального происхождения, так же как и передний конец, вначале оканчивается слепо; соответственно ему на месте будущего ánus появляется снаружи ямка, дно которой выстлано эктодермой и которая отделяется от кишки заднепроходной перепонкой, membrána cloacális; при дальнейшем развитии заднепроходная перепонка прорывается и образуется заднепроходное отверстие - ánus. Вокруг него возникает приспособление для замыкания ani и удержания кала в кишке до момента дефекации. Это приспособление состоит из двух мышечных жомов; непроизвольного, sphíncter áni intérnus, развивающегося, как и вся мускулатура кишки, из мезенхимы, и произвольного, sphíncter áni extérnus, развивающегося, как и скелетная мускулатура, из мезодермы, участвующей в образовании диафрагмы таза.

Знание основных этапов развития брюшины необходимо для уяснения сложных отношений серозного покрова брюшной полости. Первичная кишечная трубка вначале подвешена по срединной плоскости к задней стенке брюшной полости с помощью дорсальной брыжейки, mesentérium dorsále primitívum. Кроме того, в верхнем отделе на протяжении желудка и двенадцатиперстной кишки имеется вентральная брыжейка, mesentérium ventrále primítivum, которая переходит от желудка и двенадцатиперстной кишки на печень (будущий малый сальник), а с печени - на переднюю брюшную стенку и диафрагму (lig. falcifórme). Часть дорсальной брыжейки между желудком и задней брюшной стенкой носит название mesogástrium dorsále. Когда желудок проделывает описанный выше поворот, mesogástrium удлиняется, складывается вдвое и свисает в виде складки, пространство между листками которой дает начало полости большого сальника, а сами листки - большому сальнику (рис. 153).

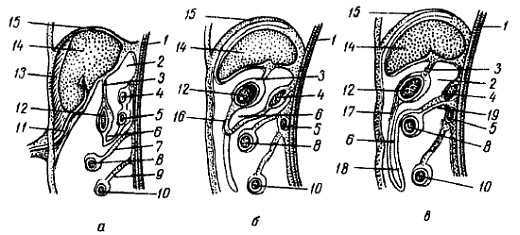

Рис. 153.Схема развития сальника и сальниковой сумки.

а - двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа, заключенные в mesogasjrium, еще не прилежащие к задней брюшной стенке; б - эти же органы, лежащие на задней брюшной стенке, задняя стенка сальниковой сумки еще свободна; в - задняя стенка сальниковой сумки слилась с mesocolon transversum; 1 - аорта; 2 - полость сальниковой сумки; 3 - малый сальник; 4 - поджелудочная железа; 5 - двенадцатиперстная кишка; 6 - полость большого сальника; 7 - брыжейка поперечной ободочной кишки; 8 - поперечная ободочная кишка; 9 - брыжейка тонкой кишки; 10 - тонкая кишка; 11 - пупочная вена; 12 - желудок; 13 - lig. falciforme; 14 - печень; 15 - диафрагма; 16 - большой сальник; 17 - передняя стенка большого сальника; 18 - задняя стенка большого сальника; 19 - место слияния задней стенки сальниковой сумки с mesocolon transversum.

Что касается брыжеек тонкой и толстой кишки, то вначале они представляют общую брыжейку, mesentérium dorsále соттúпае, как часть mesentérium dorsále primitivum. При повороте пупочной петли первичной кишки и наложении начала толстой кишки на двенадцатиперстную кишку часть брыжейки оказывается в рамке, охваченной толстой кишкой. Эта часть брыжейки становится брыжейкой тонкой кишки после того, как правый участок ее, связанный с отделом толстой кишки, исчезает (поэтому-то cólon ascéndens и не имеет брыжейки). Исчезает также брыжейка и нисходящей ободочной кишки, тогда как у сólоn sigmoídeum она сохраняется. В виде аномалии может наблюдаться mesentérium commúne и после рождения, тогда все отделы кишечника сохраняют брыжейку и лежат интраперитонеально.

Связки брюшины можно подразделить на первичные и вторичные. Первичные произошли непосредственно из вентральной и дорсальной брыжеек зародыша и потому состоят из 2 листков. К ним относятся, как это понятно из вышеизложенного, lig. hepatogástricum, lig. hepatoduodenále, lig. falcifórme. Вторичные связки образуются как переход брюшины со стенки на орган (например, lig. coronárium hépatis) или с органа на орган (например, lig. hepatorenále).

В верхней части mesogástrium dorsále развивается селезенка. В дальнейшем остается только та часть дорсальной брыжейки, которая растянута между желудком и селезенкой в виде lig. gastrolienále и небольшой lig. phrenicolienále между верхним концом селезенки и диафрагмой. В качестве аномалии в редких случаях наблюдается обратное или извращенное положение внутренностей, sítus viscerum invérsus, когда желудок и селезенка лежат справа, а печень и слепая кишка - слева. Эта аномалия объясняется поворотом кишечной трубки в эмбриогенезе в сторону, противоположную той, куда она обычно поворачивается.

Дыхательная система

(Systéma respiratórium)

Дыхательные органы служат для доставки с вдыхаемым воздухом через легкие кислорода в кровь и выведения (при выдохе) углекислоты. У водных животных органами дыхания являются жабры, представляющие специальные приспособления первичной кишки. По сторонам ее образуются щели (жаберные щели), на краях которых имеются лепестки со значительным количеством кровеносных капилляров. Проходящая через жаберные щели вода омывает жабры, благодаря чему из воды извлекается кислород, поступающий непосредственно в кровь, и выделяется в воду углекислота. С переходом животных на сушу органы дыхания водного типа - жабры - заменяются органами дыхания воздушного типа - легкими, приспособленными для дыхания в воздушной среде. Эта замена происходит постепенно. Так, земноводные в личиночном состоянии дышат жабрами, а во взрослом - легкими. У наземных, начиная с пресмыкающихся, жабры теряют свое значение и идут на построение других органов, а функцию дыхания осуществляют только легкие, вырастающие, как и жабры, из первичной кишки. У млекопитающих дыхательные органы развиваются из вентральной стенки передней кишки и охраняют с ней связь на всю жизнь. Этим объясняется сохраняющийся и у человека перекрест дыхательного и пищеварительного трактов в глотке, о чем говорилось при описании глотки. Для осуществления дыхательного акта требуется приспособление, обеспечивающее течение струи свежего воздуха на дыхательной поверхности, т. е. циркуляцию воздуха. В связи с этим, кроме легких, имеются дыхательные пути, а именно: носовая полость и глотка (верхние дыхательные пути), затем гортань, трахея и бронхи (нижние дыхательные пути). Особенностью этих путей является построение их стенок из неподатливых тканей (костной и хрящевой), благодаря чему стенки не спадаются и воздух, несмотря на резкую смену давления с положительного на отрицательное, свободно циркулирует при вдохе и выдохе.

Вдыхаемый воздух проходит к гортани через полость носа (или рта) и глотку. Строение полости рта и глотки изложено выше при описании пищеварительной системы, костный остов полости носа рассматривается в отделе остеологии.

Здесь мы опишем первую часть дыхательного тракта - полость носа.

ПОЛОСТЬ НОСА

Вдыхаемый воздух для соприкосновения с нежной тканью легких должен быть очищен от пыли, согрет и увлажнен. Это достигается в полости носа, cávitas nási; кроме того, различают наружный нос, násus extérnus, который имеет частью костный скелет, частью хрящевой. Как отмечалось в разделе остеологии, носовая полость поделена носовой перегородкой, séptum nási (сзади костной, а спереди хрящевой), на две симметричные половины, которые спереди сообщаются с атмосферой через наружный нос при помощи ноздрей, а сзади - с глоткой посредством хоан. Стенки полости вместе с перегородкой и раковинами выстланы слизистой оболочкой, которая в области ноздрей сливается с кожей, а сзади переходит в слизистую оболочку глотки.