От поперечной ободочной кишки отводящие лимфатические сосуды идут к 9 группам лимфатических узлов, расположенным по стенке кишки, в брыжейке ее, в желудочно-ободочной связке, в большом сальнике, в области желудка, поджелудочной железы и селезенки.

3. Узлы прямой кишки, сопровождающие в виде цепочки a. rectális supérior, - nódi limphátici rectáles supériores. Из кожи заднего прохода лимфа оттекает в паховые узлы.

Все отделы толстой кишки получают иннервацию из симпатической (pl. mesentéricus sup. et inf., pl. rectáles sup., med. et inf.) и парасимпатической систем (n. vágus; для cólon sigmoidéum и réctum - nn. splánchnici pelvíni). Прямая кишка в связи с наличием в ее стенке не только гладкой, но и поперечно-полосатой мускулатуры (m. sphíncter áni extérnus) иннервируется не только вегетативными нервами, но и анимальным нервом - n. pudendus (pars anális). Этим объясняются малая чувствительность ампулы прямой кишки и сильная болезненность анального отверстия.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ КИШЕЧНИКА

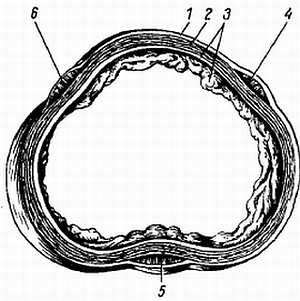

1. Законы перистальтики кишечника объясняются конструкцией кишечной стенки. Схематично кишечник можно рассматривать состоящим из двух вставленных одна в другую трубок. Одна трубка (наружная) состоит из серозной и мышечной оболочек, а другая (внутренняя) - из слизистой с ее lámina musculáris mucósae. Обе трубки могут скользить одна вдоль другой благодаря подслизистой основе, содержащей основную массу сосудов и облегчающей движение. Соединительнотканные волокна подслизистой основы и всех других слоев идут спирально в орально-анальном направлении, с которым совпадает ход мышечных волокон lámina musculáris mucósae и ход спирального слоя túnica musculáris. Под влиянием содержимого кишечника стенка его испытывает давление изнутри, причем внутренняя трубка расширяется равномерно, так как составляющие ее пучки соединительной и мышечной ткани имеют сходное направление, а наружная трубка растягивается неравномерно, так как мышечные слои ее (продольный и циркулярный) и соединительнотканные волокна, пронизывающие мускулатуру, расположены в разных направлениях. Однако, учитывая спиральный ход всех соединительнотканных волокон и части мышечных (спиральный слой túnicae musculáris и musculáris mucósae), следует признать преобладание спиральной конструкции стенки тонкой кишки. Спиральная конструкция обусловливает полярность перистальтики тонкой кишки от орального полюса к анальному и препятствует в норме антиперистальтике. Толстая кишка имеет кольцевидную структуру вследствие значительного преобладания кольцевой мускулатуры (рис. 140). Поэтому наряду с перистальтическими движениями в толстой кишке возможны антиперистальтические, способствующие перемешиванию и оформлению содержимого.

Рис. 140.Поперечный разрез толстой кишки.

1 - tun. serosa; 2 - tun. muscularis; 3 - tun. mucosa; 4, 5, 6 - продольный слой мускулатуры в виде трех мышечных лент; omentalis, mesocolica, libera соответственно.

2. Оба анатомических слоя кишечной стенки выполняют различные функции: слизистая оболочка - всасывательную и секреторную, мышечная - моторную. Соотношение этих функций но ходу кишечной трубки изменяется, так что имеются участки с преобладанием то двигательной, то других функций. Соответственно этому наблюдается чередование сегментов с различной структурой кишечной стенки (ее слизистой и мышечной оболочек, а также нервов и сосудов).

БОЛЬШИЕ ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ПЕЧЕНЬ

Печень, hépar, представляет собой объемистый железистый орган (масса около 1500 г). Функции печени многообразны. Она является прежде всего крупной пищеварительной железой, вырабатывающей желчь, которая по выводному протоку поступает в двенадцатиперстную кишку. (Такая связь железы с кишкой объясняется развитием ее из эпителия передней кишки, из которой развивается часть duodénum.) Ей свойственна барьерная функция: ядовитые продукты белкового обмена, доставляемые в печень с кровью, в печени нейтрализуются; кроме того, эндотелий печеночных капилляров и звездчатые ретикулоэндотелиоциты обладают фагоцитарными свойствами (лимфоретикулогистиоцитарная система), что важно для обезвреживания всасывающихся в кишечнике веществ. Печень участвует во всех видах обмена; в частности, всасываемые слизистой оболочкой кишечника углеводы превращаются в печени в гликоген ("депо" гликогена). Печени приписывают также гормональные функции. В эмбриональном периоде ей свойственна функция кроветворения, так как она вырабатывает эритроциты. Таким образом, печень является одновременно органом пищеварения, кровообращения и обмена веществ всех видов, включая гормональный.

Расположена печень непосредственно под диафрагмой, в верхней части брюшной полости справа, так что лишь сравнительно небольшая часть органа заходит у взрослого влево от средней линии; у новорожденного она занимает большую часть брюшной полости, равняясь /20 массы всего тела, тогда как у взрослого то же отношение понижается приблизительно до /50. На печени различают две поверхности и два края. Верхняя, или, точнее, передневерхняя, поверхность, fácies diaphragmática, выпукла соответственно вогнутости диафрагмы, к которой она прилежит; нижняя поверхность, fácies viscerális, обращена вниз и назад и несет на себе ряд вдавлений от брюшных внутренностей, к которым она прилежит. Верхняя и нижняя поверхности отделяются друг от друга острым нижним краем, márgo inférior. Другой край печени, верхнезадний, напротив, настолько тупой, что его можно рассматривать как заднюю поверхность печени.

В печени различают две доли: правую, lóbus hépatis déxter, и меньшую левую, lóbus hépatis siníster, которые на диафрагмальной поверхности отделены друг от друга серповидной связкой печени, lig. falcifórme hépatis. В свободном крае этой связки заложен плотный фиброзный тяж - круговая связка печени, lig. téres hépatis, которая тянется от пупка, umbilícus, и представляет собой заросшую пупочную вену, v. umbilicális. Круглая связка перегибается через нижний край печени, образуя вырезку, incisúru ligaménti teretis, и ложится на висцеральной поверхности печени в левую продольную борозду, которая на этой поверхности является границей между правой и левой долями печени. Круглая связка занимает передний отдел этой борозды - fissúra ligaménti téretis; задний отдел борозды содержит продолжение круглой связки в виде тонкого фиброзного тяжа - заросшего венозного протока, dúctus venósus, функционировавшего в зародышевом периоде жизни; этот отдел борозды называется fissúra ligaménti venósi (рис. 141).