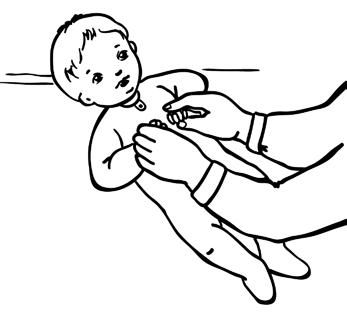

Рис. 32. Возвращение рук в исходное положение – выдох

Дыхательные упражнения с детьми II уровня доречевого развития также направлены на увеличение объема и силы выдоха с последующей его вокализацией. В этот период проводят пассивную дыхательную гимнастику с целью тренировки глубины и ритмичности дыхания. С ребенком старше пяти месяцев проводят следующие дыхательные упражнения.

1. Поместив ребенка в положение "рефлексо-запрещающей позиции", с ним проводят упражнение описанное выше для ребенка I уровня доречевого развития (рис. 31, 32).

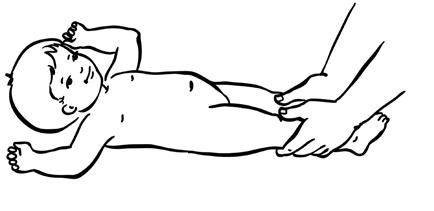

2. Одновременно с поворотом головы ребенка в сторону логопед отводит в соответствующую сторону и его руку (вдох) (рис. 33). Слегка потряхивая руку и голову ребенка, взрослый возвращает их в исходное положение (выдох) (рис. 34). Эти движения способствуют выработке ритмичности движения и дыхания.

Рис. 33. Отведение руки в сторону одновременно с поворотом головы – вдох

Рис. 34. Возвращение руки и головы в исходное положение – выдох

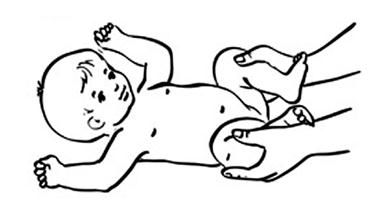

3. Логопед укладывает ребенка на спину в "рефлексо-запрещаюшую позицию". Осторожно потряхивая ноги ребенка, взрослый вытягивает и разгибает их, при этом происходит вдох (рис. 35), а сгибание ног в коленях и приведение их к животу усиливает выдох (рис. 36). Если ребенок не сопротивляется и может поднять руки вверх, то это упражнение проводится при заведении рук под голову, так как фиксация рук под головой во время сгибания и разгибания ног активизирует работу диафрагмы.

Рис. 35. Разгибание ног с подтягиванием – вдох

Рис. 36. Сгибание ног в коленях и приведение их к животу – выдох

4. Логопед кладет ребенка на живот, руки малыша опираются о стол. Взрослый приподнимает его голову и плечи, что способствует осуществлению вдоха (рис. 37), а опуская голову и плечи, усиливает выдох.

Рис. 37. Приподнимание головы и плеч ребенка

Описанные упражнения тренируют глубину дыхания и ритмичность. Все упражнения проводятся по 3–4 раза ежедневно.

Дыхательные упражнения, проводимые с детьми III уровня доречевого развития, направлены на выработку ритмичности дыхания и пассивноактивных движений ребенка.

Важным фактором, а в ряде случаев и решающим фактором для развития произвольной вокализации является правильно поставленное дыхание. С этой целью с детьми III уровня доречевого развития проводят более сложные по сравнению с упражнениями предыдущих уровней дыхательные упражнения, которые направлены на становление ритмичности движений и дыхания.

После расслабления рук ребенка логопед добивается правильного захвата игрушки (для этого подбираются игрушки, которые легко держать в руке). Затем проводит непосредственно дыхательные упражнения. Руку ребенка с вложенной в нее игрушкой логопед пассивно отводит вправо или влево, в ту же сторону он поворачивает голову малыша так, чтобы он все время видел игрушку (рис. 38). Погремев погремушкой в этом положении с целью стимулирования работы органов слуха, логопед медленно возвращает голову и руку ребенка в исходное положение (рис. 39). Затем логопед поворачивает голову ребенка в другую сторону (3–4 раза). Во время выполнения упражнения логопед подносит игрушку к глазам или к губам ребенка. Упражнение проводится ежедневно.

Рис. 38. Отведение руки в сторону с одновременным с поворотом головы

Рис. 39. Возвращение руки и головы в исходное положение

При наиболее тяжелых формах ППП ЦНС, когда значительно поражен артикуляционный аппарат, часто наблюдается врожденный стридор (шумное, хриплое дыхание), связанный с искривлением дыхательных путей. Снятию или хотя бы уменьшению стридорного дыхания способствуют индивидуальные позы тела ребенка – эмбриональная поза, положение тела с запрокинутой назад головой, положение на боку и другие.

Дети с ППП ЦНС охотно выполняют дыхательные упражнения, во время которых часто издают звуки гуления, улыбаются и даже смеются.

Дыхательные упражнения с детьми IV уровня доречевого развития направлены на увеличение силы и длительности выдоха. Кроме пассивных дыхательных упражнений, описанных выше, с ними проводят упражнения, вызывающие активные дыхательные движения с включением элемента подражательности. Так, например, ребенка учат дуть на ватные шарики, в дудочку, на разноцветных бумажных бабочек и т. д. (рис. 40). Также детей учат игре на губах. При выдохе логопед вызывает у ребенка вибрацию губ. Возникающий при этом звук б-б-б или ф-ф-ф радует ребенка, и он неоднократно пытается повторить его и удлинить. Упражнение выполняется через день в течение трех минут.

Рис. 40. Ребенок дует на бумажный цветок

Логопедический массаж

Упражнения для логопедического массажа подбираются в зависимости от состояния мышечного тонуса артикуляционной зоны. По длительности массаж не превышает пяти минут.

С детьми I и II уровня доречевого развития логопедический массаж проводят с целью нормализации тонуса мышц артикуляционного аппарата. После выбора позы, адекватной для логопедического занятия, делают дифференцированный массаж лицевых и артикуляционных мышц, который направлен как на нормализацию тонуса мышц, так и на стимуляцию кинестетических ощущений. В первые недели жизни ребенка, как правило, не отмечается повышенный тонус в артикуляционных мышцах, он нарастает лишь к концу первого месяца, в связи с чем проводят следующие приемы расслабления.

• Расслабление лицевой и губной мускулатуры методом разглаживания:

1) в направлении от висков к середине лба;

2) от бровей к волосистой части головы;

3) от линии лба вниз через все лицо к шее;

4) от мочек уха по щекам к крыльям носа;

5) по верхней губе от угла рта к середине;

6) по нижней губе от угла рта к середине.

Движения должны быть легкими, поглаживающими, медленными. Каждое движение повторяется 5–7 раз. Весь массаж не должен превышать трех минут. Проводить его следует ежедневно.

• Расслабление языка. Расслабление языка и коррекция его патологической формы проводится после общего расслабления в положении ребенка в позе "рефлексо-запрещающей позиции". Для расслабления языка и его корня используются следующие виды массажа:

1) точечный массаж в области подчелюстной ямки, который производят в течение 15 секунд вибрирующим движением указательного пальца под нижней челюстью (рис. 41);

Рис. 41. Точечный массаж