Рис. 22. Вялость губной мускулатуры, постоянно открытый рот

IV уровень – лепет.

V детей обнаруживаются диспропорции в развитии отдельных функций, так как уровень развития эмоциональной сферы намного опережает уровень двигательного и речевого развития.

Характеристика голосовой активности и функции общения. Средствами общения детей с окружающими являются выразительные движения головы и глаз, мимика, модулированный крик, лепет, упрощенные слова. Лепет характеризуется бедностью звуков и представляет собой сочетание губных согласных с нечеткими гласными звуками. Слогового лепета, как правило, не отмечается. Спонтанный лепет наблюдается редко, чаще возникает отраженный, односложный лепет. Аутоэхолалии в лепете выражены крайне слабо. Имеющиеся простые лепетные слова дети произносят редко, после длительной стимуляции. Потребность речевого общения у них выражена слабо, речевая активность низкая. Дети понимают обращенную речь – как простые ситуативные инструкции, так и сложные.

Характеристика сенсорного развития. Нарушения зрительного восприятия, связанные с косоглазием, ограничением поля зрения и т. п., приводят к трудностям фиксации взора на предмете. Однако высокий уровень психической активности детей способствует тому, что они приспосабливаются к "недостаткам" зрительного анализатора (рассматривают игрушку, повернув голову в сторону так, чтобы можно фиксировать ее взором и т. д.). Нарушение слухового восприятия проявляется в снижении слухового внимания к речи, в трудностях локализации ее источника. Все эти сенсорные нарушения задерживают темп психического развития детей.

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельности. Дети отличаются высокой активностью познавательной деятельности, устойчивостью внимания. Они заинтересованы в эмоциональном контакте, их эмоции носят дифференцированный характер, проявляют живой интерес ко всему окружающему, длительно манипулируют с игрушкой. У некоторых детей начинает развиваться предметная деятельность, но тонкие движения рук у них отсутствуют. Уровень развития импрессивной речи значительно опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к возрастной норме.

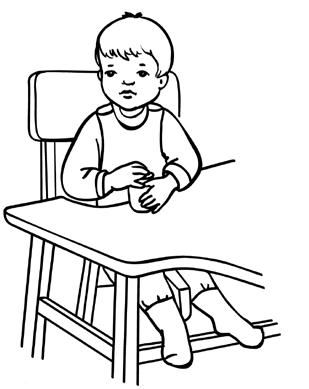

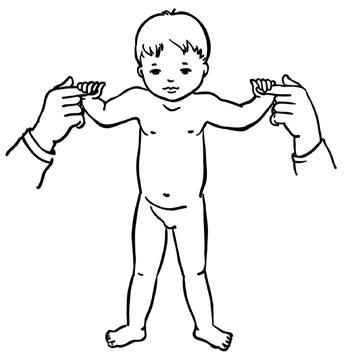

Характеристика двигательного развития. Дети могут сидеть в специальном стуле (рис. 23), держать голову, брать игрушки и манипулировать ими, но при этом часто отмечается атаксия (расстройство координации произвольных движений), гиперкинезы рук, дизметрии (неспособность выполнять точные движения без визуальной помощи), порочные положения кистей рук и пальцев (рис. 24). При помощи взрослых дети могут стоять и переступать у опоры, но положение ног при этом порочное (рис. 25). При поддержке за обе руки дети могут переступать, но иногда с перекрестом ног. Некоторые дети могут самостоятельно сидеть (рис. 26).

Рис. 23. Сидение в специальном стуле

Рис. 24. Патологическая поза кисти руки при захвате игрушки

Рис. 25. Неустойчивая опора, стопы ног в патологическом положении

Рис. 26. Кратковременное удержание позы сидения

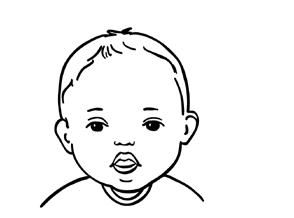

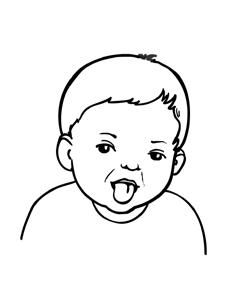

Характеристика артикуляционного аппарата. Патологическое состояние артикуляционного аппарата проявляется в изменении мышечного тонуса губ (рис. 27, 28), языка, гиперкинезах языка (рис. 29, 30), что приводит к ограничению их подвижности, отсутствию произвольных артикуляционных движений и к другим изменениям. Почти у всех детей имеют место повышенная саливации и псевдобульбарные явления, выраженные в большей или меньшей степени. У всех детей отмечаются слабость кусания и жевания.

Рис. 27. Вялость губной мускулатуры

Рис. 28. Асимметрия носогубных складок

Рис. 29. Гиперкинезы языка в сочетании с оральными синкинезами

Рис. 30. Гиперкинезы языка при попытке взять игрушку

Таким образом, обследование детей с ППП ЦНС позволило обнаружить у них нарушения голоса, преимущественно его интонационных особенностей. Что касается гуления, то время его появления часто соответствует возрастной норме, но дальнейшее его развитие у детей с ППП ЦНС происходит иначе, чем у их здоровых сверстников: слабо выражено отраженное гуление и самоподражание, отсутствует певучесть звуков. Крик детей длительное время не является средством общения в силу недоразвития интонационно-выразительной системы речи в целом. Лепет у большинства детей возникает поздно и характеризуется бедностью звукового состава, отсутствием модуляции голоса и слоговых рядов. Звуковая активность крайне низкая. Дети предпочитают общаться криком, мимикой, жестами. В большинстве случаев в лепете не прослеживается этапов, характерных для здоровых детей. Первый этап развития лепета у детей с ППП ЦНС выражен крайне слабо. На втором этапе у них не формируется механизм аутоэхолалии, то есть самоподражания. Физиологические эхолалии и слоговой лепет, что соответствует третьему этапу развития лепета, появляются поздно и в искаженном виде.

Хватательная и манипулятивная функции рук у детей с ППП ЦНС нарушены.

Сенсорные нарушения, проявляющиеся в недостаточности зрительного, слухового и кинестетического анализаторов, задерживают развитие познавательной деятельности.

У подавляющего большинства детей отмечается патология артикуляционного аппарата: изменен мышечный тонус, нарушена подвижность языка и губ, наблюдаются гиперкинезы языка и т. д. В результате этого артикуляционный аппарат детей не готов к звукопроизношению, рече-двигательный и слухоречевой анализаторы отстают в развитии.

У большинства детей с ППП ЦНС обнаруживается невысокий уровень развития эмоциональной и мотивационно-потребностной сферы, что является одной из причин недостаточности их познавательной деятельности.

Коррекционно-логопедическая работа с детьми первого года жизни

Принципы и направления коррекционной работы

Целью коррекционно-логопедической работы является последовательное развитие функций доречевого периода, обеспечивающих своевременное формирование речи и личности ребенка.

Основные принципы коррекционно-педагогической работы

1) Раннее начало коррекционно-педагогической работы с детьми с ППП ЦНС (с первых недель и месяцев жизни), так как нарушение развития отдельных функций доречевого периода приводит к вторичной задержке развития других функций и педагогической запущенности.

2) Поэтапное развитие всех нарушенных функций доречевого периода. При работе учитывается не столько возраст ребенка, сколько уровень доречевого развития, на котором он находится. При этом коррекционно-педагогическая работа строится на основе тщательного изучения нарушенных и сохраненных функций. Дифференцированный подход предусматривает учет возможностей ребенка и построение системы упражнений, находящихся в "зоне ближайшего развития".

3) Использование кинестетической стимуляции в развитии моторики артикуляционного аппарата, сенсорных и речевых функций. Это связано с тем, что недостаток ощущений движения, положения частей тела и мышечных усилий, то есть кинестезии, приводит к моторным, речевым и интеллектуальным расстройствам. Одним из типов нарушений кинестезии является недостаточность или отсутствие следового образа движения, в том числе и движения артикуляционных мышц. В основу представленной в пособии системы коррекционно-педагогической работы был положен принцип активного участия обратной афферентации (процесс коррекции поведения на основе получаемой мозгом информации извне о результатах осуществляющейся деятельности) в формировании компенсаторных механизмов, разработанный П. К. Анохиным. При разработке системы упражнений, направленных на коррекцию и развитие артикуляционной моторики, учитывалось положение Н. И. Жинкина о том, что отсутствие обратной связи (кинестезии) прекратило бы всякую возможность накопления опыта для управления движениями речевых органов (человек не смог бы научиться речи), а усиление обратной связи ускоряет и облегчает обучение речи.