Описанная патология наблюдается у детей с наиболее тяжелым поражением мозга. В более легких случаях у детей с опозданием, но все же формируются зрительное и слуховое сосредоточение, а эмоциональные реакции развиваются в соответствии с возрастом. Однако комплекс оживления у этих детей не всегда содержит в себе все существенные компоненты: в одних случаях он проходит без двигательных реакций, в других – без голосовых.

С некоторыми детьми не удается установить эмоциональный контакт в силу отсутствия у них интереса к окружающему и потребности в общении с людьми. Эти дети не выделяют мать, не обращают внимания на игрушки, не гулят. Их голосовая активность проявляется в монотонном крике, по которому невозможно определить желания ребенка.

Недостаточность зрительно-моторной координации в этом возрасте отмечается у всех детей с ППП ЦНС: они не тянутся к игрушке, не пытаются захватить предложенный предмет. Некоторые дети могут удерживать вложенную в руку игрушку, но не стараются ее рассмотреть, ощупать, взять в рот.

Для детей с ППП ЦНС в возрасте от пяти месяцев до одного года характерно неравномерное развитие отдельных психических функций: восприятия, зрительно-моторной координации, ориентировочно-познавательных реакций, эмоционального и звукового общения с окружающими. У них в силу недостаточности слухового восприятия и недоразвития моторики имеет место слабость деятельности слухового анализатора. Эти дети с трудом локализуют направление звука или, хорошо реагируя на обычные звуки, не обращают внимания на речь. В этом возрасте у них не формируется первичное понимание речи: они не смотрят на обращающегося к ним взрослого, не прислушиваются к его голосу, не реагируют на свое имя, на смену интонации, голоса. У детей, не имеющих нарушений слухового восприятия, импрессивная речь развивается успешно лишь в том случае, если уровень их дифференцированных эмоций достаточно высок.

Наиболее характерными нарушениями зрительного восприятия являются: косоглазие, нистагм (непроизвольные быстрые ритмические движения глазных яблок), сужение поля зрения (как вверх-вниз, так и влево-вправо), влияние патологических тонических рефлексов на мышцы глаз, трудности фиксации взора на интересующем объекте.

У подавляющего большинства детей ярко выражена недостаточность развития движений рук: они не могут дотянуться до игрушки и схватить ее из-за плотно сжатых кулаков. При попытках захватить игрушку отмечается тремор рук и промахи. Дети не тянутся к игрушке, удаленной от них на 25–30 см, а берут только находящийся непосредственно перед глазами предмет.

Движения детей скованны и однообразны. Из-за неловкости движений игрушки часто падают на пол, при этом некоторые дети не прослеживают взором упавшую игрушку.

У детей этого возраста наблюдается слабость эмоционально-волевых проявлений: у них не создается собственного положительного эмоционального фона при общении с взрослым, при виде игрушки.

Средства общения детей с окружающими крайне ограничены: чаще всего это мал омодул и рован н ы й крик или выразительные движения глаз. В большинстве случаев в процессе общения с окружающими проявляются следующие особенности психической деятельности детей с ППП ЦНС: низкий эмоциональный фон, инактивность (когда ребенок не стремится рассмотреть какой-нибудь предмет во всех деталях), высокая истощаемость нервной системы, неустойчивость внимания.

Вместе с тем встречается и другая категория детей, для которых характерны удовлетворительный уровень развития эмоциональных реакций и ориентировочно-познавательной деятельности, понимание обращенной к ним речи. Эти дети различают интонации голоса, реагируют на свое имя, выполняют простые речевые инструкции, знают названия некоторых игрушек. Несмотря на двигательную недостаточность, они активны, заинтересованы в общении с человеком, криком привлекают к себе внимание взрослого, бурно выражают эмоциональные переживания.

Во время занятий эти дети настойчивы в достижении цели, например, многократно повторяют одно и то же движение, чтобы захватить игрушку и произвести с ней какое-либо действие.

Общение детей с окружающими чаще всего реализуется посредством недифференцированных движений тела, сопровождающихся смодулированной вокализацией. На более высоком уровне развития эмоциональных реакций общение детей с взрослым строится посредством дифференцированных мимических реакций и звуковых проявлений. В ряде случаев дети пользуются такими средствами общения, как жесты, мимика, лепет.

Уровни доречевого развития детей с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы

Тщательное обследование детей с ППП ЦНС позволяет условно выделить четыре уровня доречевого развития малышей в зависимости от особенностей развития их голосовой активности.

I уровень – отсутствие голосовой активности.

Характеристика голосовой активности и функции общения. Голосовая активность детей проявляется только при плаче и крике. Голос детей с ППП ЦНС тихий, слабый, смодулированный, быстро истощающийся. По крику нельзя определить состояние ребенка и его желания. Дифференцированную голосовую активность дети не проявляют – они не гулят. Период бодрствования у них короткий, на его фоне возникают отрицательные реакции. Эмоциональное общение с окружающими у детей выражено слабо. Улыбка недостаточно выразительна или вообще отсутствует.

Характеристика сенсорного развития. Фиксация взора на предметах и игрушках выражена слабо. Прослеживание движущегося оптического объекта фрагментарно. Акустическая установка на звуковые раздражители снижена.

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельнсти. Оптические и слуховые раздражители вызывают защитно-оборонительные реакции в виде вздрагивания и плача. Имеющиеся у некоторых детей ориентировочные реакции носят слабо выраженный познавательный характер.

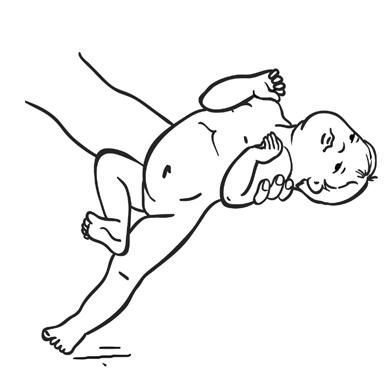

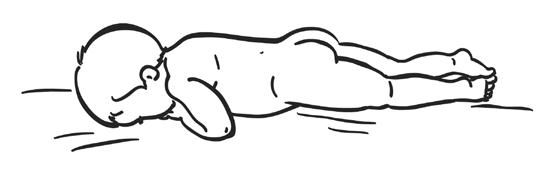

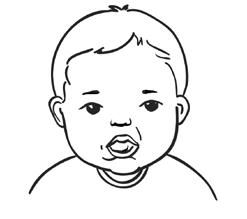

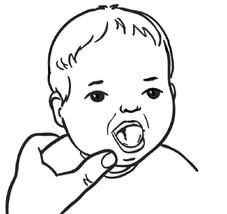

Характеристика двигательного развития. Положение тела у многих детей вынужденное (рис. 1, 2). У них отсутствуют произвольные движения. Дети не удерживают голову (рис. 3), не могут повернуть ее при прослеживании за движением игрушки. Функции рук у них не развиваются (рис. 4).

Рис. 1. Опора с перекрестом ног

Рис. 2. Патологические тонические рефлексы

Рис. 3. Ребенок не удерживает голову

Рис. 4. Недоразвитие функции рук

Характеристика артикуляционного аппарата, голоса и дыхания. У детей с ППП ЦНС изменения мышечного тонуса губ (рис. 5) и языка (рис. 6, 7) проявляются в паретичности (частичная неподвижность лица), спастичности, дистонии или гиперкинезах (паталогические внезапно возникающие непроизвольные движения) (рис. 8). Нарушение подвижности губ и языка затрудняет процессы сосания и глотания. Нередко отмечается подтекание молока из углов губ. Лицо амимичное. Иногда нарушается дыхание: оно поверхностно, аритмично, асинхронно с сосанием.

Рис. 5. Вялость губ, сглаженность носогубных складок

Рис. 6. Массивный напряженный язык

Рис. 7. Отклонение языка от средней линии, утолщение его левого края