Ответ, который часто дают на этот вопрос: комфорт, радость, отсутствие тревоги, удовлетворение, освобождение, смысл, возможность подурачиться, чувство принятия. Даже в случае с тяжелым алкоголизмом и наркоманией на этом полюсе находится умиротворение, спокойствие, чувство, что все хорошо.

Через наши большие и маленькие зависимости мы избегаем чего-то и к чему-то стремимся. Но при этом не уходим от первого и не приближаемся ко второму: переедание опустошает вместо того чтобы наполнить, а травматичные отношения, в которых мы остаемся из страха почувствовать одиночество и отверженность, не приносят желаемого чувства принятия, которое ускользает от нас. Это своего рода магнитное поле, в котором нас отталкивают одновременно и нижний полюс, и верхний. И как бы она нас ни разрушала, такая динамика хорошо служит своей цели: избежать столкновения с собственной раненостью.

Поскольку все мы ранены по-разному, то и зависимости есть у каждого свои. Объект зависимости непринципиален, важно только то, чтобы он помогал избегать встречи с небытием. Пристраститься можно даже к такой, казалось бы, высокодуховной практике, как молитва или медитация, если в этом состоянии мы можем вновь и вновь испытать единение с высшим миром или с Богом, и отрешиться от мира, который ощущаем как греховный или иллюзорный.

Трансперсональное расстройство идентичности

Многие люди, испытав такое единение, начинают противопоставлять себя миру. Получив глубокий религиозный или мистический опыт, они считают себя наделенными правом действовать исходя из этого опыта, даже если это и имеет следствием насилие по отношению к другим. Это могут быть внешне очень вдумчивые люди, уверенные в своей моральной правоте и ответственности.

Происходит идентификация с полученным опытом высшего бессознательного – трансперсональная идентификация (the transpersonal identification). Прикоснувшись к такому рафинированному добру, радости и красоте, каждый из нас может подумать, что это и есть настоящее, правдивое, то, к чему мы все идем всю свою жизнь. И – о чудо – мы дошли, и теперь либо хотим вразумить "недошедших", либо и вовсе считаем их ни на что не годными недочеловеками.

В таком случае мы обесцениваем других, и, действительно, часто можно услышать в этом контексте слова "недочеловек", "сатанинский", "нечистый", "греховный". Одновременно мы получаем доступ к чувству правоты и уверенности, которые также есть в нашем высшем бессознательном.

Все люди, пережившие трансперсональный опыт, в той или иной мере идентифицируются с ним. Но проблема возникает не из-за самого опыта, который может быть действительно глубоко затрагивающим нас, а из-за того, как мы этот опыт впоследствии интегрируем. Если мы используем его для расширения нашей картины мира, он делает нас ближе к себе. Если же мы за счет такой идентификации диссоциируем с собственным травматическим опытом, это создает опасность религиозного фанатизма. Джон Ферман назвал этот феномен трансперсональным расстройством идентичности (the transpersonal identity disorder, TID).

Совсем необязательно оно будет проявляться в поджигании себя во имя добра. Часто трансперсональное расстройство идентичности выглядит более мирно: как склонность минимизировать свои нужды, обесценивать свои естественные желания и потребности во имя какой-то высокой духовной цели, одновременно внутренне запрещая себе испытывать "низкие" чувства – например, гнев или сексуальное возбуждение.

Или это может быть зависимость от духовных практик, медитации, в сочетании с убеждением в том, что мы переросли свои старые травмы, и их больше у нас нет. Эти и многие другие способы объединяет предубеждение и часто заносчивое отношение к тем людям, которые "не доросли" до понимания открывшихся нам "великих истин".

Здесь важно понимать, что независимо от того, в какой форме и с какой интенсивностью проявляется такой фанатизм, он всегда основан на реальном персональном опыте, который не стоит обесценивать. Фанатизм сужает картину мира, концентрируясь исключительно на опыте высшего бессознательного, но и обесценивание будет делать то же самое, исключая такой опыт, делая его менее значимым.

Нам необходим доступ и к "чердаку", и к "подвалу", чтобы иметь возможность более полно проживать свою жизнь.

Глава 5 Аутентичность

Ты считал когда-нибудь – сколько тебя в тебе?

Mr. Freeman

Как видно из предыдущих глав, мы сильно зависим от отношений, в которых находимся, – от того, насколько они наполнены эмпатией, в какой степени позволяют нам проявить и увидеть себя. В отношениях мы можем пережить то, что мы есть, ощутить протяженность нашего бытия.

Вначале это происходит с родителями или лицами, их замещающими, затем родители отходят на второй план, и мы в большей мере проживаем себя в отношениях с друзьями, партнером и собственной семьей, коллегами и учителями, кумирами живыми и мертвыми, и многими другими людьми. В сущности, мы никогда не становимся полностью независимыми от отношений.

В каждых отношениях мы переживаем что-то, что не можем пережить в других – то есть, в каждых отношениях получаем немного разное отражение себя. В отношениях с родителями мы можем пережить свою беззащитность и ценность. В отношениях с партнером – сексуальность. В отношениях с коллегами – авторитет и ответственность.

Когда мы – через отношения – узнаем в себе эти качества, черты, характеристики, мы получаем возможность развивать их, ухаживать за ними, принимать их во внимание. Мы как будто раскрываемся: сексуальность или авторитет всегда были где-то внутри нас – и вот внезапно они появились на поверхности, они видимы другим, и видны нам самим.

В отношениях Другой как будто дарит нам что-то, что мы можем взять в руки, включить в свою жизнь, сделать частью себя. Так мы растем и развиваемся, раскрывая в себе все более новые "слои", узнавая себя все лучше. Такое видение, понимание и принятие со стороны Другого дает нам возможность видеть, понимать и принимать себя так же, как это делает по отношению к нам Другой. Эмпатия со стороны нашего окружения позволяет возникнуть эмпатии к самому себе.

В детстве это особенно важно – хотя бы потому, что наше окружение в этот период очень небольшое, включает всего одного-двух людей, и в такой ситуации отсутствие эмпатии переживается гораздо болезненнее, чем во взрослой жизни, когда наше окружение гораздо шире. Но и в жизни подростка, и в жизни взрослого эмпатия в отношениях продолжает играть важную роль.

Возрастной психосинтез

В идеале было бы хорошо, если бы на каждой стадии нашего развития наше окружение было в максимально возможной степени эмпатичным, и тогда и ребенком, и подростком, и взрослым мы могли бы переживать себя в полной мере, раскрывая свои таланты и способности, и все лучше и лучше узнавая себя.

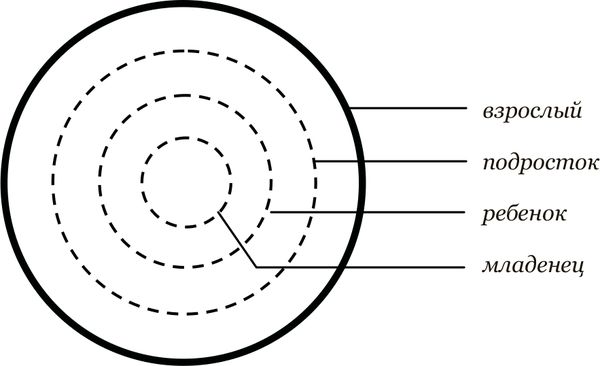

Как мы уже знаем из главы про субличности, отдельные части нас, образовавшиеся в том или ином возрасте, остаются с нами. Ассаджиоли в связи с этим вводит понятие возрастного психосинтеза (the psychosynthesis of the ages), и условно выделяет в нашем развитии стадии младенца, ребенка, подростка и взрослого (Рис. 5).

Эта модель напоминает матрешку: в основании ее младенец, его включает в себя ребенок, ребенка включает подросток, и всех их объединяет в себе взрослый. Каждый следующий этап сохраняет предыдущий и добавляет что-то новое. Это сильно отличается от привычного всем нам линейного восприятия взросления, когда детство где-то позади, мы вырастаем из него, перестаем быть детьми и становимся взрослыми. На схеме Ассаджиоли же становится видно, что для того, чтобы повзрослеть, совсем необязательно прощаться с детством. И одновременно – что наше детство в каком-то смысле всегда с нами.

Рис. 5. Модель возрастного психосинтеза

Внутри любого взрослого есть ребенок, у которого могут быть интересы и потребности, отличные от интересов и потребностей взрослого. Такому ребенку могут быть нужны любовь и внимание. Или его может пугать непостоянство и изменчивость мира вокруг, и он остро нуждается в опоре. Или же он стесняется или стыдится себя, чувствует вину за что-то. И это не тот ребенок, которым мы когда-то были, – это тот ребенок, которым мы являемся прямо сейчас. Получается, что детство – не давно прошедший этап нашей жизни, а глубокая внутренняя реальность, существующая здесь и сейчас.

То, как другие люди отражают нам нас, формирует нашу личность. Для того чтобы человек мог быть собой в полном смысле этого слова, важно, чтобы он получал правильное, неискаженное отражение от других людей с самого детства. Я не могу быть в полной мере собой, если я – "тот, кто должен продолжить дело родителей", "тот, кто должен сохранить брак" или "тот, кто должен сделать то, о чем родители всегда мечтали". Мы не можем быть собой, если в нас постоянно видят кого-то другого.

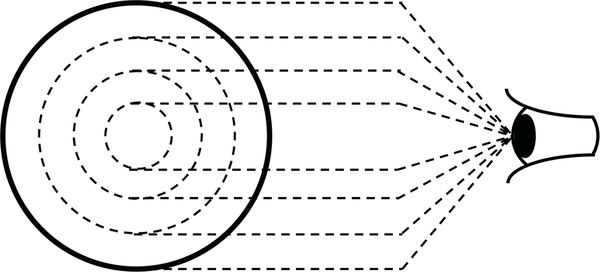

Если же на каждой стадии нашего развития мы получаем точное отражение себя, и наше окружение дает нам быть такими, какие мы есть, то на каждой стадии у нас есть образ себя, который нам соответствует (Рис. 6). Так раскрывается аутентичная личность (the authentic personality) – целостный образ, который соответствует мне, а не моему окружению. И потому такое развитие можно назвать аутентичным.

Рис. 6. Аутентичное развитие