Сложность проявлений темперамента позволяет говорить, что вопрос о нем и сегодня остается во многом спорным и нерешенным. Однако при всем разнообразии подходов к этой проблеме психологи признают, что темперамент – биологический фундамент, на котором формируется личность как субъект социальный. Как уже отмечалось, темперамент тесно связан с динамическими особенностями поведения, преимущественно врожденного характера, поэтому его свойства наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими особенностями человека.

Главная особенность темперамента состоит в том, что различные его свойства у человека не случайно сочетаются друг с другом, а закономерно между собой связаны и образуют определенную структуру. Вот эти закономерности мы и должны изучить, но сначала необходимо подвести итог сказанному выше и дать развернутое определение темперамента. Ученые полагают, что темперамент – это индивидуально-своеобразные свойства психики, определяющие динамику психической деятельности человека. Одинаково проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей и мотивов, эти свойства остаются постоянными в зрелом возрасте.

Из истории учений о темпераменте

Основателем учения о типах темперамента считается древнегреческий врач Гиппократ (V в. до н. э.). Гиппократ утверждал, что люди различаются соотношением четырех основных "соков организма" – крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи, – которые входят в его состав. Каждая жидкость имеет особые свойства и особое назначение. Свойство крови – теплота. Назначение ее – согревать организм. Свойство флегмы – холод, а назначение – охлаждать организм. Свойство желтой желчи – сухость. Назначение ее – поддерживать сухость в организме, "подсушивать" его. Свойство черной желчи – сырость. Назначение ее – поддерживать сырость, влагу в организме. Исходя из этой теории, самый знаменитый после Гиппократа врач античности Клавдий Гален (II в. до н. э.) разработал первую типологию темпераментов, которую изложил в известном трактате "De temperamentum" (от лат. temperamentum – соразмерность, правильная мера).

Согласно учению Галена, тип темперамента зависит от того, какой из "соков" преобладает в организме человека. Он выделил типы темперамента, названия которых сохранились до нашего времени и пользуются широкой известностью: сангвиник (от лат. sanguis – кровь), флегматик (от греч. phlegma – флегма), холерик (от греч. chole – желчь) и меланхолик (от греч. melas chole – черная желчь). Эта фантастическая концепция имела огромное влияние на ученых на протяжении многих столетий.

Другие ученые пытались объяснить темперамент особенностями внешнего вида человека. С древнейших времен люди, наблюдая разнообразие поведения, совпадающее с различиями в телосложении и физиологических функциях, пытались упорядочивать эти факторы, каким-то образом группировать. Так возникли самые различные типологии темпераментов. Из них наиболее интересны те, в которых свойства темперамента, понимаемые как наследственные или врожденные, связывались с индивидуальными различиями в особенностях телосложения. Поскольку особенности телосложения человека называют конституцией, эти типологии получили название конституционных типологий. Наибольшее распространение получила типология Э.Кречмера, которую он изложил в опубликованной в 1921 г. своей знаменитой работе "Строение тела и характер". Главная идея Кречмера заключается в том, что люди с определенным типом телосложения имеют определенные психические особенности. Ученый провел множество измерений частей тела, что позволило ему выделить четыре конституциональных типа.

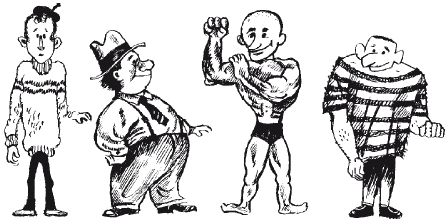

1. Лептосоматик – характеризуется хрупким телосложением, высоким ростом, плоской грудной клеткой. Плечи узкие, нижние конечности длинные и худые.

2. Пикник – человек с выраженной жировой тканью, чрезмерно тучный, маленького или среднего роста, с расплывшимся туловищем, большим животом и круглой головой на короткой шее.

3. Атлетик – человек с развитой мускулатурой, крепким телосложением; характерны высокий или средний рост, широкие плечи, узкие бедра.

4. Диспластик – человек с бесформенным, неправильным строением. Индивиды этого типа характеризуются различными деформациями телосложения (чрезмерный рост, непропорциональное телосложение или др.).

С вышеназванными типами строения тела Кречмер соотносит три типа темперамента, которые он называет шизотимик, иксотимик и циклотимик. Шизотимик имеет астеническое телосложение, замкнут, склонен к колебаниям эмоций, упрям, малоподатлив к изменению установок и взглядов, с трудом приспосабливается к окружению. Это спокойный, маловпечатлительный человек со сдержанными жестами и мимикой, с невысокой гибкостью мышления, часто мелочный. Пикническое телосложение имеет циклотимик, его эмоции колеблются между радостью и печалью, он легко контактирует с людьми и реалистичен во взглядах.

Своеобразное решение проблемы предложил К.Юнг (1923). Он выявил два главных типа поведения. Первый тип – экстра-вертированный. Люди этого типа склонны к авантюрам, открыты для окружающих и общительны. Второй тип – интровертированный. Для людей этого типа свойственны застенчивость, замкнутость, стремление избегать риска и социальных взаимодействий.

По мнению Юнга, преобладание экстраверсии наблюдается у холериков и сангвиников, а доминирование интроверсии – у меланхоликов и флегматиков.

Если выделить некоторые особенности игрового общения детей, принадлежащих к обоим типам, то обнаружится, что экстраверты более инициативны в начальной, организующей фазе игры: в совещании при выборе темы, распределении ролей и выборе собственной роли. Интроверты же чаще "общаются" с игровыми атрибутами, разговаривают с игрушкой, планируют свои действия без побуждений со стороны других детей, чаще говорят, что они делают, какие игровые действия выполняют.

Большой вклад в развитие учения о темпераменте внесли физиологи, и прежде всего наш соотечественник Иван Петрович Павлов. Из курса биологии вам должно быть известно, что И.П.Павлов изучал особенности выработки условных рефлексов у собак. Ученый выявил большие различия в поведении животных и в протекании условнорефлекторной деятельности. Эти различия проявлялись прежде всего в скорости и точности образования условных рефлексов, а также в особенностях их угасания. Данное обстоятельство позволило исследователю предположить, что в основе условных рефлексов лежат какие-то свойства нервных процессов. Позднее ученый определил, что к этим свойствам относятся сила возбуждения и торможения, их уравновешенность и подвижность. Особенности нервной системы, установленные в исследованиях на животных, И.П.Павлов предложил распространить и на людей.

Итак, Павлов различал силу воображения и силу торможения, считая их двумя независимыми свойствами нервной системы. Сила возбуждения показывает работоспособность нервной клетки. Она проявляется в выносливости, т. е. в способности клетки выдерживать длительное или кратковременное, но сильное возбуждение, не переходя при этом в противоположное состояние торможения. Дети, имеющие высокие показатели силы возбуждения, отличаются высокой работоспособностью, смелостью, склонностью к риску, умением преодолевать трудности и неудачи в работе; настойчивы и упорны в достижении своих целей, стремятся к самостоятельности, легко переживают неудачи.

Сила торможения понимается как функциональная работоспособность нервной системы при реализации торможения. Эта особенность проявляется в сдержанности в поступках, разговоре; в умениях хранить тайну, соблюдать правила; в собранности в ожидании опасности, неторопливости в принятии решений; в тщательном пережевывании пищи во время еды; в хорошем сне.

Говоря об уравновешенности нервных процессов, И.П.Павлов имел в виду равновесие процессов возбуждения и торможения. Соотношение силы обоих процессов решает, является ли индивид уравновешенным. Если сила одного процесса превосходит силу другого, человек становится или излишне легко возбудимым, или излишне спокойным. Уравновешенный человек ведет себя собранно в самой напряженной обстановке. Без труда он подавляет ненужные и неадекватные желания, прогоняет посторонние мысли. Работает равномерно, без случайных взлетов и падений.

Третье свойство нервной системы, связанное с темпераментом, – подвижность нервных процессов. Данное свойство заключается в быстроте перехода от возбуждения к торможению и обратно, т. е. в способности к изменению поведения в соответствии с переменами в условиях жизни. Мера этого свойства – быстрота перехода от одного действия к другому, от пассивного состояния к активному и наоборот. Люди с высокой подвижностью нервных процессов отличаются общей подвижностью, быстрым темпом деятельности, живой речью, быстрым освоением нового материала и быстрым его забыванием, легкостью в завязывании знакомств, стремлением к новым впечатлениям, быстрым засыпанием и пробуждением.